初期宇宙に満ちていた水素やヘリウムだけを材料として作られた星、

それが初代星です。

初期宇宙の様子を知るうえで、

初代星そのものや初代星の超新星爆発を探すことは重要なんですが、

観測が難しく、直接観測による研究はまだ行われていません。

なので初代星の性質は、

宇宙初期に第2世代の星として形成されたと考えられている、

鉄などの重元素が欠乏した寿命が長く暗い星の元素組成の観測から、

間接的に探られてきました。

こうした星は初代星によりまき散らされた元素で形成されていて、

当時の宇宙の元素組成を保っていると考えられているからです。

今回の研究では、初代星が超新星爆発を引き起こした場合と、

重元素の含有量が太陽程度の通常の星が超新星爆発を起こした場合での、

コンピュータ・シミュレーションが行われています。

そして、それぞれの超新星爆発の際の光度変化を、

複数の波長に対して計算が行われました。

すると、初代星の超新星爆発の方に特徴があることが分かります。

それは、超新星爆発の始めに生じる“ショックブレイクアウト”の後に続く、

光度が安定する期間“プラトー期”が暗くて短いことや、

“プラトー期”に青い波長が強く出ることでした。

“ショックブレイクアウト”とは超新星爆発後の最初の数時間に起こる現象で、

超新星爆発の一連の光度変化の過程で最も明るい。

こうした特徴を手がかりにすれば、

将来的に初代星の超新星爆発を観測できるかもしれません。

初代星の爆発は、

次の世代にあたる星や銀河形成に非常に大きな影響を与えています。

なので、重元素が欠乏した超新星爆発の観測的証拠を見つけ、

どのようなものかを理解できれば、初期の宇宙の様子を知ることにもつながります。

でも、ここで最も難しいのは、

現在の研究や観測に基づいた現実的なモデルを作ること…

今後、理論モデルの更なる改良と観測による実証によって、

初代星の研究が発展することが期待されています。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 宇宙初代の巨大質量星の痕跡?

それが初代星です。

初期宇宙の様子を知るうえで、

初代星そのものや初代星の超新星爆発を探すことは重要なんですが、

観測が難しく、直接観測による研究はまだ行われていません。

|

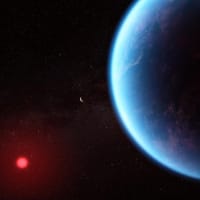

| 初期宇宙を照らす最初に生まれた星の光(イメージ図)。 こうした星のほとんどは爆発し超新星になり、 そのときの衝撃波によって質量の重い元素が宇宙全体に行き渡った。 |

なので初代星の性質は、

宇宙初期に第2世代の星として形成されたと考えられている、

鉄などの重元素が欠乏した寿命が長く暗い星の元素組成の観測から、

間接的に探られてきました。

こうした星は初代星によりまき散らされた元素で形成されていて、

当時の宇宙の元素組成を保っていると考えられているからです。

|

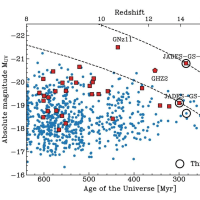

| 太陽のような重元素の多い星と、 重元素が欠乏した星との元素存在量の比較。 |

今回の研究では、初代星が超新星爆発を引き起こした場合と、

重元素の含有量が太陽程度の通常の星が超新星爆発を起こした場合での、

コンピュータ・シミュレーションが行われています。

そして、それぞれの超新星爆発の際の光度変化を、

複数の波長に対して計算が行われました。

すると、初代星の超新星爆発の方に特徴があることが分かります。

それは、超新星爆発の始めに生じる“ショックブレイクアウト”の後に続く、

光度が安定する期間“プラトー期”が暗くて短いことや、

“プラトー期”に青い波長が強く出ることでした。

“ショックブレイクアウト”とは超新星爆発後の最初の数時間に起こる現象で、

超新星爆発の一連の光度変化の過程で最も明るい。

|

| 重元素が欠乏した星の超新星爆発と、重元素が多い星の超新星爆発の各段階のイメージ図。 “ショックブレイクアウト”から“プラトー期”を経て減衰していく複数の波長(色)の シミュレーションで示された光度変化。 |

こうした特徴を手がかりにすれば、

将来的に初代星の超新星爆発を観測できるかもしれません。

初代星の爆発は、

次の世代にあたる星や銀河形成に非常に大きな影響を与えています。

なので、重元素が欠乏した超新星爆発の観測的証拠を見つけ、

どのようなものかを理解できれば、初期の宇宙の様子を知ることにもつながります。

でも、ここで最も難しいのは、

現在の研究や観測に基づいた現実的なモデルを作ること…

今後、理論モデルの更なる改良と観測による実証によって、

初代星の研究が発展することが期待されています。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 宇宙初代の巨大質量星の痕跡?