これまでのX線天文衛星

1979年打ち上げの“はくちょう”以来、

“てんま”、“ぎんが”、“あすか”、“すざく”と、

4つの日本のX線天文衛星は、世界をリードする活躍を続けてきました。

1つ足りないのは、四代目の“ASTRO-E”が失われたから…

2000年2月10日に発生した、M-Vロケット4号機の打ち上げ失敗が原因でした。

五代目のX線天文衛星“すざく”の計画名が“ASTRO-EII”なのは、

“ASTRO-E”の代替機を意味しているんですねー

そして“すざく(ASTRO-EII)”の打ち上げは成功し、

その活躍によってリベンジが果たされることになります。

6番目のX線天文衛星“ASTRO-H”

今回、H-IIAロケット30号機によって打ち上げられるのは、

“すざく”に続く六代目のX線天文衛星“ASTRO-H”。

場所は種子島宇宙センターの大形ロケット発射場。

打ち上げ予定時刻は、

2016年2月12日(金)の17時45分から18時30分までに設定されています。

“ASTRO-H”の開発は、NASAやカナダ、ヨーロッパ宇宙機関などと共同で進められ、

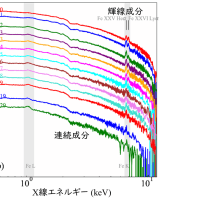

搭載された2種類の望遠鏡と4台の検出器で、X線やガンマ線の波長で観測を行います。

昨年の夏に観測を終了した“すざく”と比べ、

8倍高いエネルギーまで集光し30倍正確に分光できるんですねー

X線光子のエネルギーを超高精度に測定する能力と、

広いエネルギー域を同時に観測する能力に、

特に重点を置いた設計になっているそうです。

宇宙の高温・高エネルギー現象から放射される電磁波がX線やガンマ線です。

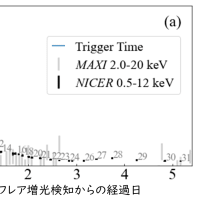

“ASTRO-H”が期待されているのは、

ブラックホールや超新星残骸、銀河団の高温プラズマなどから放射された、

X線やガンマ線を観測することで、

「宇宙の成り立ちを調べる」、「極限状態での物理法則を検証・解明する」ことなんですねー

なお打ち上げが成功すれば“ASTRO-H”にも、

“はくちょう”や“すざく”のような愛称が付けられるそうですよ。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 新タイプのブラックホール発見などなど… JAXAが天文衛星“すざく”の科学的成果をとりまとめ

1979年打ち上げの“はくちょう”以来、

“てんま”、“ぎんが”、“あすか”、“すざく”と、

4つの日本のX線天文衛星は、世界をリードする活躍を続けてきました。

1つ足りないのは、四代目の“ASTRO-E”が失われたから…

2000年2月10日に発生した、M-Vロケット4号機の打ち上げ失敗が原因でした。

五代目のX線天文衛星“すざく”の計画名が“ASTRO-EII”なのは、

“ASTRO-E”の代替機を意味しているんですねー

そして“すざく(ASTRO-EII)”の打ち上げは成功し、

その活躍によってリベンジが果たされることになります。

|

| 観測を行う“ASTRO-H”(イメージ図) |

6番目のX線天文衛星“ASTRO-H”

今回、H-IIAロケット30号機によって打ち上げられるのは、

“すざく”に続く六代目のX線天文衛星“ASTRO-H”。

場所は種子島宇宙センターの大形ロケット発射場。

打ち上げ予定時刻は、

2016年2月12日(金)の17時45分から18時30分までに設定されています。

“ASTRO-H”の開発は、NASAやカナダ、ヨーロッパ宇宙機関などと共同で進められ、

搭載された2種類の望遠鏡と4台の検出器で、X線やガンマ線の波長で観測を行います。

昨年の夏に観測を終了した“すざく”と比べ、

8倍高いエネルギーまで集光し30倍正確に分光できるんですねー

X線光子のエネルギーを超高精度に測定する能力と、

広いエネルギー域を同時に観測する能力に、

特に重点を置いた設計になっているそうです。

宇宙の高温・高エネルギー現象から放射される電磁波がX線やガンマ線です。

“ASTRO-H”が期待されているのは、

ブラックホールや超新星残骸、銀河団の高温プラズマなどから放射された、

X線やガンマ線を観測することで、

「宇宙の成り立ちを調べる」、「極限状態での物理法則を検証・解明する」ことなんですねー

なお打ち上げが成功すれば“ASTRO-H”にも、

“はくちょう”や“すざく”のような愛称が付けられるそうですよ。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 新タイプのブラックホール発見などなど… JAXAが天文衛星“すざく”の科学的成果をとりまとめ