みずがめ座の方向約40光年彼方に位置する太陽系外惑星“TRAPPIST-1 c(トラピスト1 c)”は、主星の赤色矮星“TRAPPIST-1”を公転する地球や金星に似たサイズの岩石惑星です。

この系外惑星について、金星のような厚い大気が存在することが期待されていたんですねー

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測で、“TRAPPIST-1 c”の昼側表面の熱放射を調べています。

ハビタブルゾーンの内側を公転する“TRAPPIST-1 c”に大気は存在するのでしょうか。

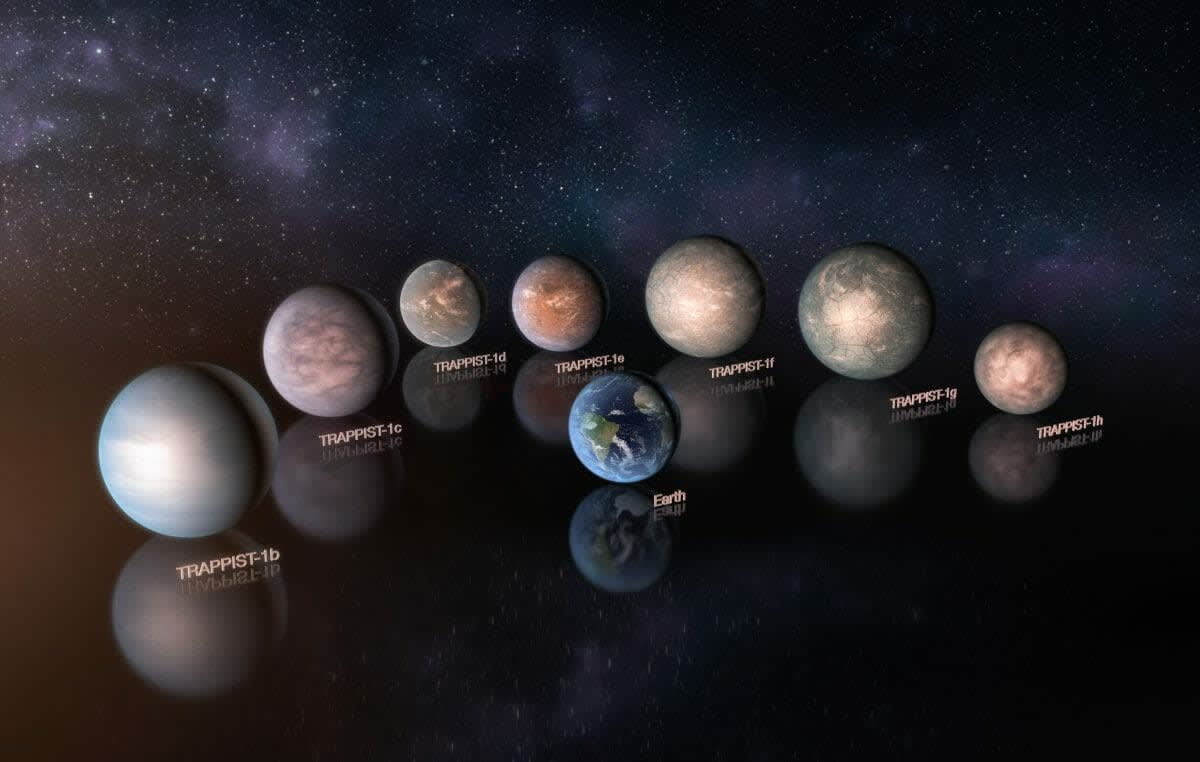

“TRAPPIST-1”を公転する7つの系外惑星は、内側から順に“TRAPPIST-1 b”、“TRAPPIST-1 c”、“TRAPPIST-1 d”、“TRAPPIST-1 e”、“TRAPPIST-1 f”、“TRAPPIST-1 g”、“TRAPPIST-1 h”の7つ。

太陽よりも軽くて小さな“TRAPPIST-1”では、惑星系のスケールも太陽系と比べれば小さく、“TRAPPIST-1”で見つかっている7つの惑星は、太陽系の水星の公転軌道よりもはるかに小さな軌道を描いています。

これら7つの惑星は、いずれも地球のような岩石惑星だとみられています。

その中で、“TRAPPIST-1 e”、“TRAPPIST-1 f”、“TRAPPIST-1 g”はハビタブルゾーンを公転していて、生命を支えられる環境を持つ可能性があるそうです。

“TRAPPIST-1 c”は地球と比べて直径が1.10倍、質量は1.31倍ほど、地球や金星に似たサイズの岩石惑星だと考えられています。

主星の“TRAPPIST-1”までの距離は地球から太陽までの距離の約1.6%と短いので、“TRAPPIST-1 c”は潮汐力の作用で自転と公転の周期が同期した状態“潮汐ロック(潮汐固定)”になっているようです。

赤色矮星は太陽よりも小さくて表面温度も低い恒星ですが、強い恒星風や紫外線を放出するので、惑星の大気を剥ぎ取ってしまう可能性が指摘されていました。

今回の研究では、“TRAPPIST-1 c”の昼側表面の熱放射(波長15μm)を、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の中間赤外線観測装置“MIRI”で観測。

すると、昼側の温度が約110℃(約380ケルビン)なのが分かりました。

この温度は、金星と比べて最大で390度低いもの。

そう、二酸化炭素を主成分とした強い温室効果をもたらす厚い大気が存在しないことを意味しているんですねー

なお、“TRAPPIST-1 c”のさらに内側を公転する“TRAPPIST-1 b”に関しては、大気を持たない水星のような惑星だということが、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測で明らかになったとする研究成果がすでに発表されています。

厚い大気が存在する可能性は除外されてしまいましたが、薄い大気が“TRAPPIST-1 c”に存在する可能性はまだ残されているようです。

そこで期待されるのが、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による“TRAPPIST-1 c”の追観測です。

さらに、2030年頃までに観測開始が予定されているヨーロッパ南天天文台(ESO)の“欧州超大型望遠鏡(ELT)”による観測で、大気の有無が明らかになるといいですね。

こちらの記事もどうぞ

この系外惑星について、金星のような厚い大気が存在することが期待されていたんですねー

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測で、“TRAPPIST-1 c”の昼側表面の熱放射を調べています。

ハビタブルゾーンの内側を公転する“TRAPPIST-1 c”に大気は存在するのでしょうか。

この研究は、マックス・プランク天文学研究所(MPIA)の大学院生Sebastian Ziebaさんを筆頭とする研究チームが進めています。

地球サイズの系外惑星が7つも見つかっている惑星系

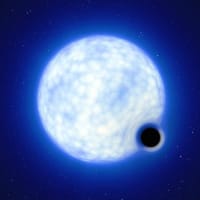

“TRAPPIST-1”は表面温度が摂氏約2300度、質量と直径が太陽の1割ほどの小さな赤色矮星です。表面温度がおよそ摂氏3500度以下の恒星を赤色矮星と呼ぶ。実は宇宙に存在する恒星の8割近くは赤色矮星で、太陽系の近傍にある恒星の多くも赤色矮星になる。太陽よりも小さく、表面温度も低いことから、太陽系の場合よりも恒星に近い位置にハビタブルゾーンがある。

赤色矮星は太陽系の近傍ではありふれた恒星なんですが、“TRAPPIST-1”では地球サイズの太陽系外惑星が7つも見つかっていて、とても注目を集めているんですねー“TRAPPIST-1”を公転する7つの系外惑星は、内側から順に“TRAPPIST-1 b”、“TRAPPIST-1 c”、“TRAPPIST-1 d”、“TRAPPIST-1 e”、“TRAPPIST-1 f”、“TRAPPIST-1 g”、“TRAPPIST-1 h”の7つ。

太陽よりも軽くて小さな“TRAPPIST-1”では、惑星系のスケールも太陽系と比べれば小さく、“TRAPPIST-1”で見つかっている7つの惑星は、太陽系の水星の公転軌道よりもはるかに小さな軌道を描いています。

これら7つの惑星は、いずれも地球のような岩石惑星だとみられています。

その中で、“TRAPPIST-1 e”、“TRAPPIST-1 f”、“TRAPPIST-1 g”はハビタブルゾーンを公転していて、生命を支えられる環境を持つ可能性があるそうです。

“ハビタブルゾーン”とは、主星(恒星)からの距離が程良く、惑星の表面に液体の水が安定的に存在できる領域。この領域にある惑星では生命が居住可能だと考えられている。太陽系の場合は地球から火星軌道が“ハビタブルゾーン”にあたる。

赤色矮星の近くを公転する金星サイズの惑星

今回、研究対象になったのは、“TRAPPIST-1”のハビタブルゾーンから内側に外れた軌道を公転している“TRAPPIST-1 c”です。“TRAPPIST-1 c”は地球と比べて直径が1.10倍、質量は1.31倍ほど、地球や金星に似たサイズの岩石惑星だと考えられています。

主星の“TRAPPIST-1”までの距離は地球から太陽までの距離の約1.6%と短いので、“TRAPPIST-1 c”は潮汐力の作用で自転と公転の周期が同期した状態“潮汐ロック(潮汐固定)”になっているようです。

潮汐ロックとは、主星からの潮汐力の影響で自転周期と公転周期が一致し、常に主星に対して同じ面を向け続けている状態。主星の近くを公転している場合など、受ける潮汐力が大きい場合に比較的よくみられる現象。月が地球に同じ面を向けているのも同じ現象。

この場合、“TRAPPIST-1 c”の片側は常に昼、反対側は常に夜の状態が続くことになります。赤色矮星は太陽よりも小さくて表面温度も低い恒星ですが、強い恒星風や紫外線を放出するので、惑星の大気を剥ぎ取ってしまう可能性が指摘されていました。

|

| 今回の研究成果を反映した太陽系外惑星“TRAPPIST-1 c”(左)のイメージ図。(Credit: Illustration: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI); Science: Sebastian Zieba (MPI-A), Laura Kreidberg (MPI-A)) |

すると、昼側の温度が約110℃(約380ケルビン)なのが分かりました。

この温度は、金星と比べて最大で390度低いもの。

そう、二酸化炭素を主成分とした強い温室効果をもたらす厚い大気が存在しないことを意味しているんですねー

なお、“TRAPPIST-1 c”のさらに内側を公転する“TRAPPIST-1 b”に関しては、大気を持たない水星のような惑星だということが、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測で明らかになったとする研究成果がすでに発表されています。

厚い大気が存在する可能性は除外されてしまいましたが、薄い大気が“TRAPPIST-1 c”に存在する可能性はまだ残されているようです。

そこで期待されるのが、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による“TRAPPIST-1 c”の追観測です。

さらに、2030年頃までに観測開始が予定されているヨーロッパ南天天文台(ESO)の“欧州超大型望遠鏡(ELT)”による観測で、大気の有無が明らかになるといいですね。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます