今日の夕方、内記稔夫さん(享年74歳)が亡くなられたと云う知らせが入る。

私が初めて現代マンガ図書館を訪ねたのは、オープンの新聞記事を見た小学生の頃、横浜から駆け付けたのですから遥か昔、三十年以上前のことです。

けれども・・・【少年画報大全】発売以降、私は人として内記さんに絶縁宣言をしなければならず、今日、訃報の知らせを聞くことになります。

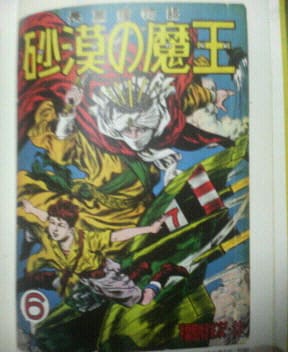

私は、11歳の少年の日に現代マンガ図書館にて絵物語の名作【砂漠の魔王】に出会います。

その頃の現代マンガ図書館では、年に四回の漫画即売展がありました。

【砂漠の魔王】や【黄金バット】【少年王者】は、当時から高価な稀少本であり、コレクターになり始めだった私にとっては、蔵書にすることなど、夢のまた夢。

漫画バカ一代、誓った日からコレクターとして、いつの日にか【砂漠の魔王】を手に入れてみたい。

そう夜空の星に願ったものです。

今年の夏、秋田書店 創立65周年記念特別企画として

【沙漠の魔王】

完全復刻版 福島鉄次・著

戦後の混乱期に少年少女に夢を与えた、昭和史に残る名作の完全復刻版!

が発売されます。

人の出会いは一期一会。(涙)

34年という時の流れは、人々が置かれている環境や境遇を変えて行きます。

以下の文は、最近の私の漫画史研究家としての日々を綴ったブログ記事の再録、再編集になりますので、参考までに。

5月19日(土)は、明治大学・米沢嘉博記念図書館のトークイベント

『「増刊ヤングコミック」と青年劇画の世界』ー70年代の劇画誌ブームを総括するー

石井隆、宮谷一彦、山上たつひこ、大友克洋など、先鋭的な作家の発表場所として語り継がれ、70年代の劇画の総決算的意味合いの強い『増刊ヤングコミック』。

講師:橋本一郎(作家、マンガ原作者)、戸田利吉郎(少年画報社代表取締役)、筧悟(別府大学客員教授、マンガ編集者)/司会進行:赤田祐一

に参加。

筧さんと私が深く関わったチクマ秀版社で、作品を復刻した故・上村一夫先生の御嬢さんと初対面。

筧さんに紹介してもらう。

講師の橋本さんとは、帰りの電車で横浜まで一緒。

その後、橋本さんから、朝日ソノラマ時代のインタビュー記事など、送っていただきました。

5月20日(日)は、日本の漫画史研究家の第一人者・清水勲先生の講座を聴きに、のらくろ館・森下文化センターへ。

講座終了後も、清水先生は会場に残られ、参加者からの個別の質問、相談に各々懇切丁寧に対応されていました。

最近私は、清水先生への挨拶を随分御無沙汰していたので、近況報告と、漫画史研究者としての日々の心掛けなどのアドバイスを受けるために、二人だけで喫茶店へ。

故・米沢嘉博さんと明治大学米沢嘉博記念図書館、現代マンガ図書館館長・内記稔夫さんの娘である内記ゆうこさんが代表を務める株式会社ないき、明治大学との微妙な関係など、志なかばで第一線を退く宿命だった先人たち漫画コレクター・研究者達の生涯・人生をまのあたりにして、一番年少であり現役バリバリの漫画史研究家の私・本間正幸が、二万冊に及ぶ昭和時代の少年少女漫画、昭和時代のアニメーション映画のパンフレットや関連史料などの蔵書コレクションを元に今何を成すべきか?

成さなければならないのか?

人生という限られた大切な時間の中で出来ること、成し遂げなければならないことを、輝かしい業績、人間としての人柄も漫画史研究家の中で一番尊敬出来る清水勲先生の生き方から、改めて考えさせられる日となりました。

5月25日(金)は、朝日新聞社 主催で浜離宮朝日小ホールにて16:00~開催された

第16回手塚治虫文化賞贈呈式・記念イベントに参加!

贈呈式

マンガ大賞『ヒストリエ』(講談社)岩明均氏

新生賞 伊藤悠氏『シュトヘル』(小学館)

短編賞ラズウェル細木氏『酒のほそ道』(日本文芸社)など一連の作品に対して

特別賞 あの少年ジャンプ

塩川書店五橋店 塩川祐一氏

対談「大賞受賞記念対談」

岩明均氏×あさのあつこ氏(選考委員・作家)永井豪氏(選考委員・マンガ家)

会場入口にて、杉並アニメーションミュージアム・鈴木伸一館長と待ち合わせ。

会場には、藤子マンガファンならお馴染のしのだひでお先生、山根青鬼先生、小野耕世先生、永田竹丸先生、ちばてつや先生など、手塚治虫先生ゆかりの先生方の姿が。

選考委員竹宮惠子先生は欠席。

トークイベント終了後は、鈴木伸一館長、しのだひでお先生、「藤子不二雄ファンはここにいる」で知られる稲垣高広さん、岐阜、名古屋からの熱心なファンの人達と、私の六人で、築地のお寿司屋さんで飲み会となり、手塚先生作品のマンガやアニメ、藤子先生作品のマンガやアニメ、ミュージアム、スタジオ・ゼロやラーメン大好き小池さん、トキワ荘ネタで大盛り上がり。(笑)

明日5月28日(月)は、門前仲町で第646回無声映画鑑賞会【地獄の蟲】主演・田村高廣【少年野口英世】が上映!

5月29日(火)からは、今年も銀座のギャラリー向日葵で開催される高橋真琴先生の個展の案内を、真琴画廊からいただく。

私が撮影協力したジャニーズのアイドルグループ嵐のメンバーが主演した映画【黄色い涙】の原作や、チクマ秀版社から関口シュン先生協力の下、私が【永島慎二の世界】をプロデュースしたことがある青春漫画の巨匠

[第七回 永島慎二遺作展]

6月7日(木)~6月19日(火)

AM10:00~PM8:00まで

阿佐ヶ谷喫茶室「cobu」にて

の案内葉書もいただく。

喫茶室「cobu」ご案内

〒166-0004

杉並区阿佐ヶ谷南1-36-12

Tel.(03)3316-0241

弥生美術館の現在の企画展は、

大正100年記念【大正から始まった日本のKawaii(カワイイ)展】カワイイ・ファンシーグッズを中心に

2012年4月5日(木)~7月1日(日)

休館日◎月曜日

時間◎午前10時~午後5時(入館は4時半まで)

料金◎一般900円 大高生800円 中小生400円

弥生美術館

〒113-0032

東京都文京区弥生2-4-3

TEL.03-3812-0012

http://www.yayoi-yumeji-museum.jp

竹久夢二美術館では、

2012年企画展

2012年大正100年

夢二と「大正時代」

竹久夢二と大正時代を再発見!

夢二と大正時代Ⅱ

「セノオ楽譜」デザインと京都時代の夢二を追って

ー大正5~8年を中心にー

学芸員によるギャラリートーク

6/10(日)15時~16時

竹久夢二美術館

弥生2-4-2

Tel:03(5689)0462

私は、5月13日(日)の午後二時から弥生美術館のギャラリートークに参加し、午後三時からは、竹久夢二美術館のギャラリートークに参加する予定が参加出来ず。(涙)

午後四時からの出版美術研究会の会合にだけ参加しました。

さて、【のらくろ館】のある東京都江東区森下文化センターでは、

【田河水泡と弟子たち~そのユーモアの世界と系譜~】

があります。

回数:全5回

時間:14:00~15:30

定員:一般30名

会場:森下文化センター AVホール

料金:5000円(全5回分)

おすすめの内容/講師

第1回 5/20(日)漫画史における『のらくろ』~水泡のユーモア世界/漫画・風刺画史研究 清水勲

は、終了しましたが、

第3回 7/15(日)田河水泡の弟子たち①~愛弟子が語る田河水泡/漫画家・のらくろトリオ 永田竹丸、漫画家・のらくろトリオ 山根青鬼

が、私のオススメです!

1300円で、第3回のみの参加も出来るようです。

〔申込先・主催〕

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 江東区森下文化センター

今年の清水勲先生からの年賀状の返事の中には、

「今年も大いにご活躍下さい」

という直筆のメッセージをいただきました。

永田竹丸先生からは、寒中見舞いをいただいております。

山根青鬼先生の作品については、オンデマンド出版として、コミックパークから、

㈱パインウッドカンパニー編集・発行

『山根青鬼・山根赤鬼漫画道中記』

が発売されています。

本来、私が監修した【少年画報大全】は、米沢嘉博さんに依頼されていたもの。

米沢さんの代役として私、本間正幸が急遽大抜擢され幸運なデビューを飾り、今日があるのです。

現在の私の専門領域は、無声映画時代からの映画やアニメーション史研究と、大正・昭和の少年少女雑誌、少年少女小説、街頭紙芝居に絵物語、挿絵に音楽、ラジオ、テレビ、そして少年少女漫画史の研究になります。

《序章》

これから日本の戦後の漫画史、特に少年雑誌の歴史を知る上での必須アイテムになる一番有効な書籍は、私、本間正幸が監修し2001年に発売した

【少年画報大全】(少年画報社)定価2900円

である。

発売時に朝日新聞始め、毎日新聞、読売新聞夕刊、日本経済新聞や、雑誌の書評など当時の様々なメディアに大きく取り上げられた。

発売十年を過ぎてもロングランを続け、現在は三刷。

発行部数は軽く一万部を越えている。

大学教授の肩書きを持つ著者たちが、小さな出版社から発行部数三千部で増刷もなく、発売数年で自由価格本となり、絶版の道を辿っているのは何故か?

多くのマンガ評論家の研究本の類と【少年画報大全】とは、明らかに一線を画しているのである。

紹介した漫画家さんや作家さんの本など、毎年のように復刊され続け、美術館や博物館などの企画展も開催されている。

藤子不二雄A先生の【怪物くん】や望月三起也先生の【ワイルド7】の実写映画化など、私が特集を組み、インタービューした先生方は、今や再ブームが起きているのだ。

ここ十年来、今だ【少年画報大全】を越える実証的な少年雑誌の研究書は出てこない故、今も古さを感じさせないようだ。

別冊付録として付けた

【冒険活劇文庫】(昭和23年8月発行)創刊號のオリジナル本は、当時の市場価格が数十万した稀少本。

それまでの漫画研究本と、【少年画報大全】が一線を画した理由、それは実証的なデータと徹底した図版重視による初の漫画史研究本であるからだ。

戦後、日本の漫画が諸外国と比べ、独特な変化を遂げることが出来たのには、手塚治虫先生の登場だけでなく、戦前からの街頭紙芝居【黄金バット】や【ハカバキタロー】の影響があることをいち早く提唱した。

街頭紙芝居から、【黄金バット】や【少年王者】、絵物語オリジナルとなる【地球SOS】が誕生。

絵物語が昭和20年代の少年雑誌の世界を席巻し、昭和30年代前半に【赤胴鈴之助】の空前の大ヒットで漫画が一般の人達の間でも市民権を得る。

戦前からの流れを汲む大資本の出版社から出ていた少年雑誌『少年クラブ』や戦後生まれの『少年』などは、A5版で読み物や少年小説など活字が主体のままだった。

戦後、街頭紙芝居の大ヒット作【黄金バット】を看板に、絵物語中心、判型が一回り大きなB5判で新たに立ち上げられた革新的な少年雑誌が『冒険活劇文庫』である。

後に『少年画報』へと発展し、僅か十年足らずで日本一の少年雑誌へと急成長を遂げる。

けれども、世の中が落ち着きを取り戻し、人々の生活水準が向上すると、大資本系列の光文社発行の少年雑誌『少年』へとその王座を譲り渡さなければならなくなる。

戦後の少年雑誌の歴史は、とてもドラマチックであり、史料も煩雑となるため、正しい全貌を把握するには、ある程度の専門性と知識が必要とされる。

戦後の少年雑誌において、漫画史的に一番重要な雑誌は『冒険活劇文庫』と『少年画報』の歴史である。

『少年』は二番手となり、『漫画少年』が、その後に続く。

少年週刊誌誕生となれば、『少年マガジン』『少年サンデー』『少年キング』『少年ジャンプ』『少年チャンピオン』の五大少年週刊誌の歴史を押さえればいい。

そして『ガロ』と『COM』『ヤングコミック』に『ビッグコミック』の青年誌の流れも押さえておけば、入門編(笑)はOKだろう。

昭和の少年少女漫画史研究家を看板に、最近は昭和のアニメーション史研究家としても売り出し中の社会学士

本間正幸

私が初めて現代マンガ図書館を訪ねたのは、オープンの新聞記事を見た小学生の頃、横浜から駆け付けたのですから遥か昔、三十年以上前のことです。

けれども・・・【少年画報大全】発売以降、私は人として内記さんに絶縁宣言をしなければならず、今日、訃報の知らせを聞くことになります。

私は、11歳の少年の日に現代マンガ図書館にて絵物語の名作【砂漠の魔王】に出会います。

その頃の現代マンガ図書館では、年に四回の漫画即売展がありました。

【砂漠の魔王】や【黄金バット】【少年王者】は、当時から高価な稀少本であり、コレクターになり始めだった私にとっては、蔵書にすることなど、夢のまた夢。

漫画バカ一代、誓った日からコレクターとして、いつの日にか【砂漠の魔王】を手に入れてみたい。

そう夜空の星に願ったものです。

今年の夏、秋田書店 創立65周年記念特別企画として

【沙漠の魔王】

完全復刻版 福島鉄次・著

戦後の混乱期に少年少女に夢を与えた、昭和史に残る名作の完全復刻版!

が発売されます。

人の出会いは一期一会。(涙)

34年という時の流れは、人々が置かれている環境や境遇を変えて行きます。

以下の文は、最近の私の漫画史研究家としての日々を綴ったブログ記事の再録、再編集になりますので、参考までに。

5月19日(土)は、明治大学・米沢嘉博記念図書館のトークイベント

『「増刊ヤングコミック」と青年劇画の世界』ー70年代の劇画誌ブームを総括するー

石井隆、宮谷一彦、山上たつひこ、大友克洋など、先鋭的な作家の発表場所として語り継がれ、70年代の劇画の総決算的意味合いの強い『増刊ヤングコミック』。

講師:橋本一郎(作家、マンガ原作者)、戸田利吉郎(少年画報社代表取締役)、筧悟(別府大学客員教授、マンガ編集者)/司会進行:赤田祐一

に参加。

筧さんと私が深く関わったチクマ秀版社で、作品を復刻した故・上村一夫先生の御嬢さんと初対面。

筧さんに紹介してもらう。

講師の橋本さんとは、帰りの電車で横浜まで一緒。

その後、橋本さんから、朝日ソノラマ時代のインタビュー記事など、送っていただきました。

5月20日(日)は、日本の漫画史研究家の第一人者・清水勲先生の講座を聴きに、のらくろ館・森下文化センターへ。

講座終了後も、清水先生は会場に残られ、参加者からの個別の質問、相談に各々懇切丁寧に対応されていました。

最近私は、清水先生への挨拶を随分御無沙汰していたので、近況報告と、漫画史研究者としての日々の心掛けなどのアドバイスを受けるために、二人だけで喫茶店へ。

故・米沢嘉博さんと明治大学米沢嘉博記念図書館、現代マンガ図書館館長・内記稔夫さんの娘である内記ゆうこさんが代表を務める株式会社ないき、明治大学との微妙な関係など、志なかばで第一線を退く宿命だった先人たち漫画コレクター・研究者達の生涯・人生をまのあたりにして、一番年少であり現役バリバリの漫画史研究家の私・本間正幸が、二万冊に及ぶ昭和時代の少年少女漫画、昭和時代のアニメーション映画のパンフレットや関連史料などの蔵書コレクションを元に今何を成すべきか?

成さなければならないのか?

人生という限られた大切な時間の中で出来ること、成し遂げなければならないことを、輝かしい業績、人間としての人柄も漫画史研究家の中で一番尊敬出来る清水勲先生の生き方から、改めて考えさせられる日となりました。

5月25日(金)は、朝日新聞社 主催で浜離宮朝日小ホールにて16:00~開催された

第16回手塚治虫文化賞贈呈式・記念イベントに参加!

贈呈式

マンガ大賞『ヒストリエ』(講談社)岩明均氏

新生賞 伊藤悠氏『シュトヘル』(小学館)

短編賞ラズウェル細木氏『酒のほそ道』(日本文芸社)など一連の作品に対して

特別賞 あの少年ジャンプ

塩川書店五橋店 塩川祐一氏

対談「大賞受賞記念対談」

岩明均氏×あさのあつこ氏(選考委員・作家)永井豪氏(選考委員・マンガ家)

会場入口にて、杉並アニメーションミュージアム・鈴木伸一館長と待ち合わせ。

会場には、藤子マンガファンならお馴染のしのだひでお先生、山根青鬼先生、小野耕世先生、永田竹丸先生、ちばてつや先生など、手塚治虫先生ゆかりの先生方の姿が。

選考委員竹宮惠子先生は欠席。

トークイベント終了後は、鈴木伸一館長、しのだひでお先生、「藤子不二雄ファンはここにいる」で知られる稲垣高広さん、岐阜、名古屋からの熱心なファンの人達と、私の六人で、築地のお寿司屋さんで飲み会となり、手塚先生作品のマンガやアニメ、藤子先生作品のマンガやアニメ、ミュージアム、スタジオ・ゼロやラーメン大好き小池さん、トキワ荘ネタで大盛り上がり。(笑)

明日5月28日(月)は、門前仲町で第646回無声映画鑑賞会【地獄の蟲】主演・田村高廣【少年野口英世】が上映!

5月29日(火)からは、今年も銀座のギャラリー向日葵で開催される高橋真琴先生の個展の案内を、真琴画廊からいただく。

私が撮影協力したジャニーズのアイドルグループ嵐のメンバーが主演した映画【黄色い涙】の原作や、チクマ秀版社から関口シュン先生協力の下、私が【永島慎二の世界】をプロデュースしたことがある青春漫画の巨匠

[第七回 永島慎二遺作展]

6月7日(木)~6月19日(火)

AM10:00~PM8:00まで

阿佐ヶ谷喫茶室「cobu」にて

の案内葉書もいただく。

喫茶室「cobu」ご案内

〒166-0004

杉並区阿佐ヶ谷南1-36-12

Tel.(03)3316-0241

弥生美術館の現在の企画展は、

大正100年記念【大正から始まった日本のKawaii(カワイイ)展】カワイイ・ファンシーグッズを中心に

2012年4月5日(木)~7月1日(日)

休館日◎月曜日

時間◎午前10時~午後5時(入館は4時半まで)

料金◎一般900円 大高生800円 中小生400円

弥生美術館

〒113-0032

東京都文京区弥生2-4-3

TEL.03-3812-0012

http://www.yayoi-yumeji-museum.jp

竹久夢二美術館では、

2012年企画展

2012年大正100年

夢二と「大正時代」

竹久夢二と大正時代を再発見!

夢二と大正時代Ⅱ

「セノオ楽譜」デザインと京都時代の夢二を追って

ー大正5~8年を中心にー

学芸員によるギャラリートーク

6/10(日)15時~16時

竹久夢二美術館

弥生2-4-2

Tel:03(5689)0462

私は、5月13日(日)の午後二時から弥生美術館のギャラリートークに参加し、午後三時からは、竹久夢二美術館のギャラリートークに参加する予定が参加出来ず。(涙)

午後四時からの出版美術研究会の会合にだけ参加しました。

さて、【のらくろ館】のある東京都江東区森下文化センターでは、

【田河水泡と弟子たち~そのユーモアの世界と系譜~】

があります。

回数:全5回

時間:14:00~15:30

定員:一般30名

会場:森下文化センター AVホール

料金:5000円(全5回分)

おすすめの内容/講師

第1回 5/20(日)漫画史における『のらくろ』~水泡のユーモア世界/漫画・風刺画史研究 清水勲

は、終了しましたが、

第3回 7/15(日)田河水泡の弟子たち①~愛弟子が語る田河水泡/漫画家・のらくろトリオ 永田竹丸、漫画家・のらくろトリオ 山根青鬼

が、私のオススメです!

1300円で、第3回のみの参加も出来るようです。

〔申込先・主催〕

公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 江東区森下文化センター

今年の清水勲先生からの年賀状の返事の中には、

「今年も大いにご活躍下さい」

という直筆のメッセージをいただきました。

永田竹丸先生からは、寒中見舞いをいただいております。

山根青鬼先生の作品については、オンデマンド出版として、コミックパークから、

㈱パインウッドカンパニー編集・発行

『山根青鬼・山根赤鬼漫画道中記』

が発売されています。

本来、私が監修した【少年画報大全】は、米沢嘉博さんに依頼されていたもの。

米沢さんの代役として私、本間正幸が急遽大抜擢され幸運なデビューを飾り、今日があるのです。

現在の私の専門領域は、無声映画時代からの映画やアニメーション史研究と、大正・昭和の少年少女雑誌、少年少女小説、街頭紙芝居に絵物語、挿絵に音楽、ラジオ、テレビ、そして少年少女漫画史の研究になります。

《序章》

これから日本の戦後の漫画史、特に少年雑誌の歴史を知る上での必須アイテムになる一番有効な書籍は、私、本間正幸が監修し2001年に発売した

【少年画報大全】(少年画報社)定価2900円

である。

発売時に朝日新聞始め、毎日新聞、読売新聞夕刊、日本経済新聞や、雑誌の書評など当時の様々なメディアに大きく取り上げられた。

発売十年を過ぎてもロングランを続け、現在は三刷。

発行部数は軽く一万部を越えている。

大学教授の肩書きを持つ著者たちが、小さな出版社から発行部数三千部で増刷もなく、発売数年で自由価格本となり、絶版の道を辿っているのは何故か?

多くのマンガ評論家の研究本の類と【少年画報大全】とは、明らかに一線を画しているのである。

紹介した漫画家さんや作家さんの本など、毎年のように復刊され続け、美術館や博物館などの企画展も開催されている。

藤子不二雄A先生の【怪物くん】や望月三起也先生の【ワイルド7】の実写映画化など、私が特集を組み、インタービューした先生方は、今や再ブームが起きているのだ。

ここ十年来、今だ【少年画報大全】を越える実証的な少年雑誌の研究書は出てこない故、今も古さを感じさせないようだ。

別冊付録として付けた

【冒険活劇文庫】(昭和23年8月発行)創刊號のオリジナル本は、当時の市場価格が数十万した稀少本。

それまでの漫画研究本と、【少年画報大全】が一線を画した理由、それは実証的なデータと徹底した図版重視による初の漫画史研究本であるからだ。

戦後、日本の漫画が諸外国と比べ、独特な変化を遂げることが出来たのには、手塚治虫先生の登場だけでなく、戦前からの街頭紙芝居【黄金バット】や【ハカバキタロー】の影響があることをいち早く提唱した。

街頭紙芝居から、【黄金バット】や【少年王者】、絵物語オリジナルとなる【地球SOS】が誕生。

絵物語が昭和20年代の少年雑誌の世界を席巻し、昭和30年代前半に【赤胴鈴之助】の空前の大ヒットで漫画が一般の人達の間でも市民権を得る。

戦前からの流れを汲む大資本の出版社から出ていた少年雑誌『少年クラブ』や戦後生まれの『少年』などは、A5版で読み物や少年小説など活字が主体のままだった。

戦後、街頭紙芝居の大ヒット作【黄金バット】を看板に、絵物語中心、判型が一回り大きなB5判で新たに立ち上げられた革新的な少年雑誌が『冒険活劇文庫』である。

後に『少年画報』へと発展し、僅か十年足らずで日本一の少年雑誌へと急成長を遂げる。

けれども、世の中が落ち着きを取り戻し、人々の生活水準が向上すると、大資本系列の光文社発行の少年雑誌『少年』へとその王座を譲り渡さなければならなくなる。

戦後の少年雑誌の歴史は、とてもドラマチックであり、史料も煩雑となるため、正しい全貌を把握するには、ある程度の専門性と知識が必要とされる。

戦後の少年雑誌において、漫画史的に一番重要な雑誌は『冒険活劇文庫』と『少年画報』の歴史である。

『少年』は二番手となり、『漫画少年』が、その後に続く。

少年週刊誌誕生となれば、『少年マガジン』『少年サンデー』『少年キング』『少年ジャンプ』『少年チャンピオン』の五大少年週刊誌の歴史を押さえればいい。

そして『ガロ』と『COM』『ヤングコミック』に『ビッグコミック』の青年誌の流れも押さえておけば、入門編(笑)はOKだろう。

昭和の少年少女漫画史研究家を看板に、最近は昭和のアニメーション史研究家としても売り出し中の社会学士

本間正幸

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます