LUXMAN MQ60Customその3

予備の50CA10があったようです。これも15年ぐらいまえに購入したと言っていましが新品ではないようです。

交換する50CA10(080)表にはメーカー名が何も書いてありませんがNEC製品です。 50CA10は3種類ぐらいあるようで初期のは横にゲッタ・リング1個があり(私はまだこの真空管は実物を見たことがない)その後上部に2個になるその後プレートの放熱用穴が大きくなり黒化ニッケルと変わっていきました。交換する真空管は第2世代のものと思われます。この真空管はプレート損失が最初25Wでしたがその後30Wに変わっています。

左 交換する50CA10(第2世代) 右 付いていた50CA10(第3世代)6267(EF86)や12BH7Aは当初のままのようで経年劣化はしてると思いますが今回は交換しません。

調整中 なんか「ジジ」という小さな音がすることがあるしやはり1本の50CA10の電流が変化します。そのうち焦げ臭いにおいがしたのでSWを切りました。「トランス??かなー」思いながら何回かSWを入れてみたらそのうち12BH7Aのプレートに入れてあるVRから小さな火花が出て赤くなりました。どうやらこの火花の雑音が50CA10のグリッドに入り電流が流れすぎておかしくなったようです。このタイト製のVRは販売してないので固定抵抗にします。その他のカソードに入っているVRも固定抵抗に変更します。多少歪が多くなっても仕方がありません。ムラード回路のプレート抵抗は下側のプレート抵抗は上側より10%多い抵抗を入れます。

経年劣化したVR 高電圧用のタイト製VRは探してもありませんね。

MURATA製のVR

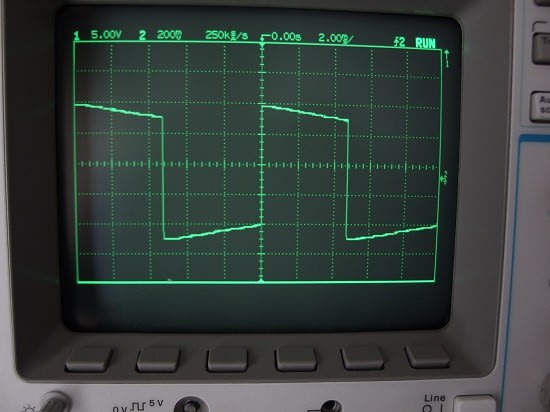

L,R=100Hz 低域はトランスのインダクタンスの影響か優れています。

L,R=10KHz 高域はあばれもなく素直な特性です。

修理完了 残留雑音LR=0.4mV 周波数特性8-80KHz-3db(1W)歪率LR=1.4% DF約 2 (これはかなり低いのでスピーカーを選びますね、普通の3ウェイのブックシェルフスピーカーには合わない気がします。)ダンピンファクターは10はほしいですね。6267や12BH7Aの経年劣化により左右でバランスが1dbほど違います。50CA10は貴重な真空管なので電流は35mAにしてあります。(昔OMから真空管アンプは最大規格付近で使用するのが一番良いといわれたことがありましたが・・)

無負帰還アンプは初期の性能はまあまあでも経年劣化で性能がすぐ低下していきます。この点負帰還アンプはある程度の性能は保持できるので安心して使用できます。LUX社はこのアンプにつなぐスピーカーは何を念頭にしてたのでしょうか?ALTEC A7,A5やJBL Harknessあたりなんでしょうかね

後ろ側

火を入れます(真空管アンプではこう言うんでしょうね)

ヒーターが赤く見えます。

試聴中 CEC CD3300+MQ60C+Technics SB-MX70(このスピーカーは6Ωですがアンプの8オームに接続)歪もトランジスタアンプより100倍以上多く帯域も狭くダンピングファクターも小さくSB-MX70という真空管アンプには向かないスピーカーなのに出てくる音は不思議と普通に聞こえます。人間の耳は不思議なものだと思います。単に私の耳が違いをききとれないだけかもしれませんが・・・。