パソコンで遊んでいる人にとっては、

YouTubeはなくてはならないソーシャルメディアだろう。

ソーシャルメディアとは、

誰もが参加できる情報発信技術を用いて、

社会的に広がっていくように設計されたメディアのこと。

Youは「あなた」、Tubeは「ブラウン管(テレビ)」という意味。

ユーザーが動画をアップロードすると、

無料で誰でも閲覧出来る。

YouTubeは、アメリカのカリフォルニア州

サンブルーノに本社を置く

オンライン動画共有プラットフォーム。

ソーシャルメディアとしては世界第2位。

(1位はFacebook、3位はInstagram。)

なにしろ、検索にかければ、どんなものでも出て来る。

あの曲を聴きたい、と調べれば、多数の音源が得られるし、

映画のワンシーン、中にはまるごと映画1本観られることもある。

出版社やテレビ局を介在させることなく、

一個人がカメラとパソコンさえあれば、

自宅にいたまま、世界に向けて発信出来る。

これは世界の構造が変わるほどすごいことだ。

チャンネル登録数や再生回数の規定をクリアすると、

宣伝を載せることが出来、

その広告収入で生活が成り立つ。

内容がないと、登録数も再生回数も伸びないから、

それだけの努力と工夫は必要なのだが、

大体、1回の再生数で0.2円から0.6円の収入になるから、

再生回数50万回となると、うまくいけば25万円の収入になる。

アップ数が積み重なると、

そのコンテンツ自体が

一つの財産になって、

人気さえ出れば、

次々再生されて、

莫大な収入になる。

中には億単位の金を稼ぐ人もいるから、

小学生が憧れの職業としてユーチューバーを挙げるようになるわけだ。

視聴中に広告が入って来ると、

中断される上、スキップの手間が必要なのだが、

有料のYouTube Premium と契約すると、

広告なしに再生出来る。

試しに無料の1か月をやってみたら、

これは驚愕。

コマーシャルがないということが

こんなに快適になるとは。

何故もっと早くやらなかったのだろう。

チャンネル登録すると、

新たにアップされたものが自動的に上がって来るので、便利だ。

数あるコンテンツの中で、

私が登録しているものを紹介してみよう。

あまり数は多くないが、

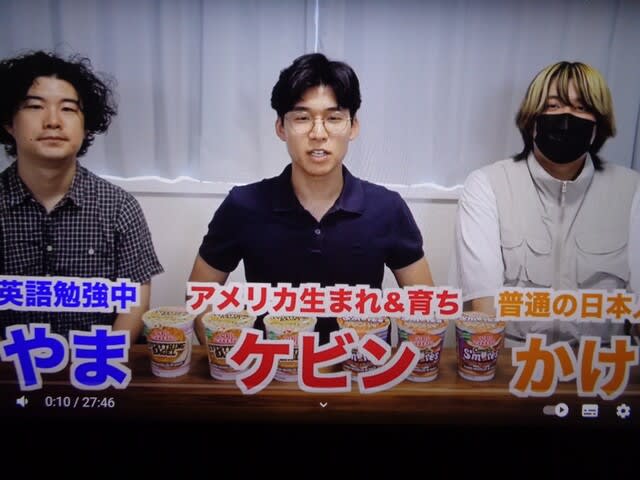

1. Kevin's English Room(ケビンズイングリッシュルーム)

主に英語やアメリカの文化を題材とした情報を提供。

大学時代からの友人であるケビン、かけ、やまの3人で結成。

3人は大学のアカペラサークルで出会い、

それぞれ別の業界に就職したものの

3年で退職し、

鎌倉で自営業としてデザートを扱うカフェを経営をしながら

コンテンツ配信を開始。

それがうまくいったので、カフェの店舗は後輩に譲渡した。

アメリカ生まれアメリカ育ちで

英語のネイティブスピーカー日本人であるケビンが、

日本での教育で扱われる英語と

ネイティブスピーカーによる英語の違いや、

日本とアメリカの文化風習の差異について教える。

たまにアメリカに出かけ、

現地のスーパーや日本人街を巡る。

入国審査でマネージャーが足止め食らった話など、笑える。

登録者数 225万人の人気コンテンツで、

総再生回数15億回を越える。

年収は7千万円超と推測される。

2. IKITERU (イキテル)

日本在住の韓国人俳優が

韓国から青年や女性、年配者を呼び寄せ、

日本の文化や食事を紹介、

驚く様を映像に記録して配信する。

反日の韓国から来た人が

日本文化をほめそやすのだから、

日本人が観て心地よいのが受けたのだろう。

日本の寿司や焼肉、うどんや和食に舌鼓を打つ様は、

確かに観ていて、誇らしい。

日本のコンビニやスーパーも驚きの対象らしい。

空港に着いた途端、

「空気がおいしい」「空がきれい」というのが、

逆に驚き。

チャンネル登録者数 52万人

動画投稿数 1209本

1動画あたりの再生回数 36万回

推定年収 2600万円ほどか。

3. しげ旅

旅行系YouTubeは数多いが、

チャンネル登録者数44万人越えの人気旅系youtuber。

この人の強味は、

元旅行会社勤務という経験を生かして、

旅行計画が綿密なことで、

南米に行った時など、

飛行機を乗り継いで、

2か月間も旅行を続けた。

その間、時々ホテルにこもって映像をアップする。

だから、バックパッカーの泊まるような安宿ではなく、

ちゃんとデスクがある水準以上のホテルに泊まる。

特筆すべきは、その訪問国の多さで、

30代が終わるまでに

世界195カ国を制覇する予定で、

只今ヨルダンで106カ国目。

サンマリノやアンドラなど、

ヨーロッパの小国を訪問した記録は貴重。

既にヨーロッパは制覇し、

南米や中東など、

普通人が行く機会のない

諸国の映像は驚きの連続。

また、各地での食事は

グーグルマップで評価の高い店を選んでいるので、

旅行計画のある人には参考になるだろう。

健啖家で、何でも平らげるし、

酒飲みでビールやワインの食レポがなかなか。

潤沢な資金があるらしく、

ファーストクラスの旅や

モルディブでの高級コテージの旅など、垂涎もの。

本名はオヤマシゲヒロで、35歳。

浦安出身というのが親近感を与える。

2019年7月はじめに開設して

わずか5年の短期間でチャンネル登録者数43万人を獲得。

1番再生回数の多い動画は225万回再生。

それだけで135万円の収入。

(1再生で0.6円と、ある場所で言っている。)

4. 散歩するアンドロイド

SAORI(サオリ、本名:高山沙織)という

本業がモデルのYouTuberの旅日記。

自称「アンドロイドのお姉さん」で、無表情を貫く。

普通の人の観光記録という趣き。

旅先の有名観光地を巡って、その感想を述べる。

京都産業大学外国語学部を卒業したわりには、

英語が話せないため、

深く切り込むことはない。

5. bappa shota (バッパー・ショウタ)

バッパーは、バックパッカーの略。

バックパッカー(backpacker) とは、

低予算で個人旅行する旅行者のこと。

バックパック(リュックサック)を背負って移動する者が多いことから、

この名が付けられた。

運営者のSHOTA (翔太)は、

プロの野球選手になる夢をもっていたが諦め、

人生の目標を失ってしまった喪失感の最中、

ハワイに住んでいた従兄弟から海外に行くことを勧められる。

そこで、19歳の時、ワーキングホリデービザを使って

オーストラリアに滞在したことから、

海外の魅力に触れ、そこから世界各国の旅行を続けている。

この人の旅は普通のレベルを越えている。

ありきたりの観光地案内ではなく、

達者な英語を生かして、

その国の現状にインタビューで迫る。

それが並のジャーナリストを超えている。

たとえば、大気汚染のバングラデシュの現状、

コカコーラに汚染されて、糖尿病の巣窟になっているメキシコの町、

ニューヨークの伝統的ユダヤ人社会、

ラスベガスの地下に住む住人たち、

イタリアの地下に作った宗教神殿、

ロヒンギャの難民キャンプ、

フィリピンの残飯を集めて作った料理を食べる貧民など、

ジャーナリストばりの取材力を発揮する。

世界一危険と言われるブータンの空港に着陸する

飛行機のコックピット同乗記など、

どういうツテで実現したのか不思議なものもある。

マレーシアの海上生活で無国籍のバジャウ族など、

「クレージージャーニー」並の取材も。

インドでは世界で一番背の低い女性とギネス認定された

女性にインタビューする。

ブータンのガイドの兄の家に一泊して、

村人と交わるなど、なかなかできないことをする。

地元の人々に密着するので、

町の屋台でも食事する。

インドで古そうな黒い油を使った揚げ物や、

汚いコップに盛られたドリンクを飲む様など、

こちらが震えあがった。

好奇心に裏打ちされた前進力は抜群。

テレビのドキュメンター以上のものを与えてくれる。

ホテルは安宿のかわりに、機材に金をかけ、

レンズは3個を常備、マイクも数台使い、

ドローンまで駆使する。

それらの機材15キロを背中に背負って徘徊する。

チャンネル登録者は84万人、

年収は1千万円を越えると思われる。

私が今最もお気に入りのコンテンツ。

6. Ly Tieu Ca(リー・ティウ・カ)

ベトナムの山奥で、

乳飲み子を育てながら生活する17歳の女性の日常を

淡々と描く。

これがすごい女の子で、木を伐り出して、

家一軒建て、近所の農家に分けてもらったバナナなどを

青空市場に持っていってお金を貯め、

それで土地を購入し、

材木を買って、新しい家を新築する。

鶏も飼い、その卵も売る。

市場で全部売れた時など、

観ているこちらがほっとする。

本人のカメラではなく、

しっかりしたスタッフが就いて、

優秀なカメラマンの撮影だと分かるが、

YouTubeの再生数は数十万回を越えているから、

広告料は相当入っているはず。

彼女はそのうちのどれだけを分け前としてもらっているのだろう、

と心配してしまう。

もしかして、女優がやっているのではないかと疑ったが、

カミさんに「女優の顔じゃないわ」と一蹴された。

チャンネル登録者数 39万人

7. Thanh Trieu TV

これもベトナムの山奥で暮らす一人暮らしの青年の日常。

家を建て、鶏を飼い、

自分が育てた野菜や

近所の農家から仕入れた果物を

売って金を貯め、家を新調していく。

川からパイプを引いて水力発電装置を設置、

石で水をせき止めていけすを造り、

そこに稚魚を放って、

一年後に大きくなった魚を釣って、燻製にする。

崖から落ちて死んだ豚を見つけて解体し、

ベーコンを作る。

0.5ドルで仕入れたパイナップルは1個1ドルで売る。

バナナは一房0.5ドル、

仕入れると言っても、

実際の収穫は自分でしなければならない。

ライチやパパイヤをぶどうを収穫。

収穫した果物は駕籠に入れ、

何キロも歩いて青空市場に持って行って、

ビニールシートを敷いた上に並べる。

よく売れる。

犬を一匹飼っていて、その仲がむつまじい。

また、ベトナムの市場の様子が分かって、

東南アジアの昔から変わらぬ風景を楽しむ。

チャンネル登録者数 53万人

これも広告料収入の分配はどうなっているのだろうと心配する。

余計なお世話だろうが。