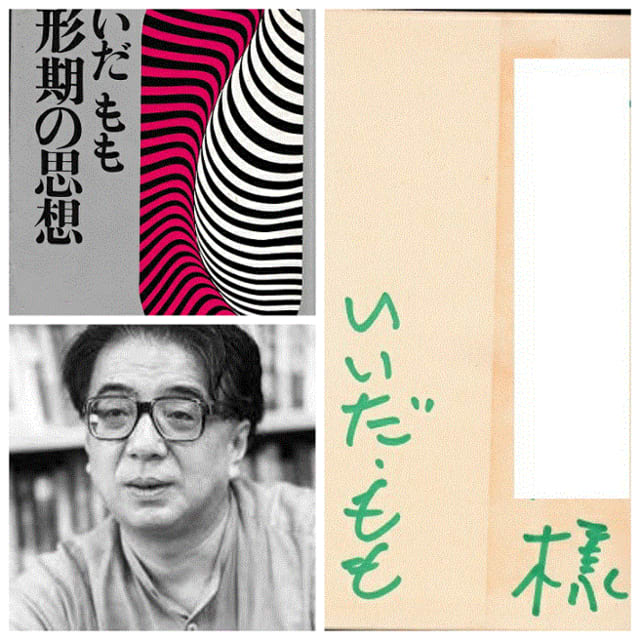

たまたまのことで、界隈に行くといつも前を通る早稲田の古書「虹書店」の店先に並ぶ本の中で手にとったのが、hard coverの彼の1968年発行「転形期の思想」。あとがきによると彼は「私の領分」というタイトルも考えた一冊なのだということだけれども、文学青年・映画青年だった方の彼の領分ということのようで、政治の側とは一線を画した側の表現活動、と。私は彼のことは共産党系の人イメージと、せいぜい一枚の写真の記憶ということになるか、そんな僅かな印象によるものしかなくて、書けることもないはずだなのだが、店先に重ねられた一冊の表紙を開いたら彼の手書きのサインがあったのに関心を覚えたのと、開いた中のページが詩に触れた部分だったので、どういう捉え方をする人だったのかというのを見てみたくて、僅か50円也の一冊を購入。で、ちょっと何かしら書きたくなったというところで。

店先で開いた時に眼にした詩に触れた部分は、1967年6月「文芸」誌のもののようで、タイトル「"豊かな時代"の詩人。触れられているのが峠三吉や藤冨保男の詩作品、鮎川信夫「死んだ男」、吉岡実「僧侶」等々。表現は時代と共に変化する。ではさて、戦後からその60年代まではどうだったか、というところで時代背景からの変容を詩人たちの言葉にも見ることになるのだが、印象としていいださんの読みは普通に頷けるものだったし、その締めくくりのところでは、「とは異なった詩的空間の出現、とはいっても、私たちはまだ、縄のきれるまで宙ぶらりんのままなのです」と次へのプロセスにあることを言う。なにか大雑把に彼の見ている位置が分かれば良いという程度に読んでいるだけなので、伝わってくるもので足りたのだが、ひとつには彼を偏ったイメージで見ていたところがあったせいだろうと思う。 ところで、中でとりあげられていた藤冨保男(1928~)の作品がすこし印象に残った。

非常に背の高い女の そばに 非常に平たい犬がいて

話はちがうが 近頃は幸福でも そうでもあって すっかりそうである

庭園にはパラシュートが ややもすると やるせないように咲き

そしてから そしてまた また あなたは 僕がどの位好きだか

詩の表現に巧みになるとさまざまな素振りを言葉の出し入れに装わせ、つまりは何を仄めかせたいの? それもあるいは解からないかもしれない、自由。これはある意味"豊か"の側にしかないのではないか。戦時中にこのようなものを書くことはないだろう、ということは当然思われることであるし、この間延びのするような表現の中の時間、空間、気ままさ、だがまたそこで拘りたい何かしら、とらわれるものがあるという現実の界隈。さりげなく見せる。見せようとする。何処に届くのか解らない。

この機会にネットでいいださんのことを少しだけ調べてみて、本名が「飯田桃」ということを知り、男性として「桃」と名づけられたことにおどろく。希少。彼の学生時代の詩作品の一部もその時に読んだのだが、後で改めて読んでみようと検索をしてみるも、今度は見つけることができず、ともかく印象として感じたのはナイーヴな感性。その年代ならではの繊細さを見せた、後には覆いをかけてしまったような部分。そうした彼というのは少年時代から秀才校で学び東大の法学部も首席卒業というエリート。そしてこの書を出版した当時というのは、共産主義労働者党書記長に就任というようなことに重なる頃か。その後に議長、1969年に辞任。その後も共産主義に関わる活動と、私などには縁遠い方面の活動に邁進されたようで、都会育ちのエリートがその方面の行動に進んだのには彼独自の理由があったのだろうと、私などは思うしかない。

東大法学部で三島由紀夫が、同期。何でも後に彼は三島とは大親友などと言っていたらしいけれども、在学当時は面識がなかったということのようであるし、その後にしても親しくなるような者同士とも思われない両者の違いの印象。いいださんの方の何か殊更の思い入れのようなものを感じさせる。首席卒業秀才のプライド高いいいださんにとって、学生時代から作品を発表、20代の半ば前に「仮面の告白」を書いた三島への意識は相当なものだったのではないかと思う。おそらくは生涯、特別に意識から離れなかったような存在、ということになるのではないかと想像する。本書「転形期の思想」でも最初に書き下ろエッセイ「異質への転轍ー三島由紀夫氏の場合」。41歳でこれを書いている。触れずにはいられないということがあるのだろうが、通りすがりのような読者として読んだ感じからも、何か過分に攻撃的なところのある印象を受ける。

このエッセイというより評論のようにも思えるものの最後には、「危機における審美的国粋主義を克服する道は、審美上もまた、社会主義的インターナショナリズム以外にはありえないでしょう」。浅野晃(1901-1990)の詩集「天と海:英霊に捧げる72章」の朗読をその年1967年に三島がレコードに朗読を吹きこんだ、そうした思入れの強さに対して、最後の言葉にあるようなことを言いたいということがこの内容。因みに国粋主義に転じた浅野晃も同じ東大法の出身で1926年に共産党入党というような経歴を持つ。一方を国粋主義者と見、こちらが共産主義インターナショナリズムを掲げれば、この両極にある関係からして、攻めどころ満載という形になるのが当然。攻撃性となれば左翼のお得意。というような色合いがいやでも見えてしまう。というような主義的部分も印象に残るこの一冊での、少しだけのいいだもも体験だったということになるか。