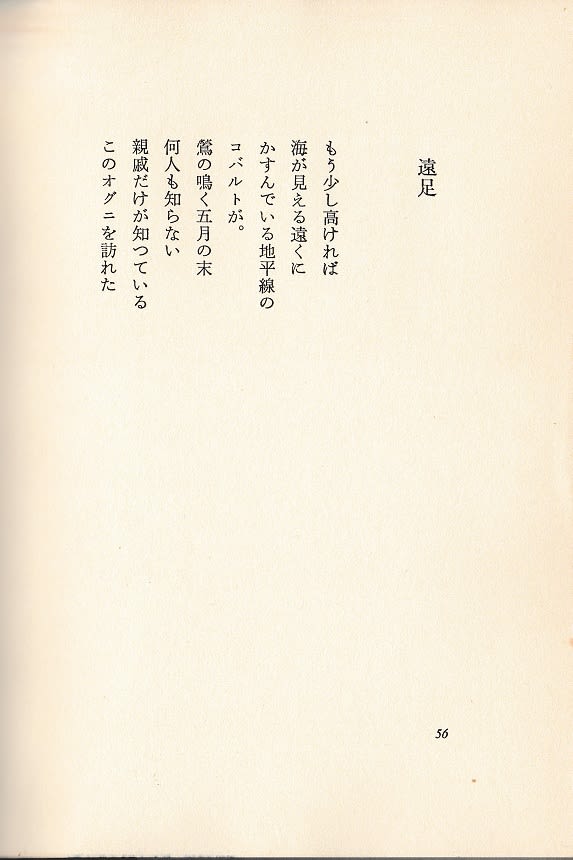

特別な、というのはやはりある。まさか、彼の詩の中に故郷の地名が出てくるとは思いもしなかったことだから、最初にそれを"発見"した時には、いわく言い難い深く根に触れてくる感覚を覚えたもの。「旅人かえらず」(1947)、「近代の寓話」(1953)、「第三の神話」(1956)、「失われた時」(1960)等の詩集の作品を好んで読んできてその後に読んだ、76歳時の1970年に筑摩書房より限定1200部で刊行された詩集「鹿門」。その中の「遠足」という18行の作品の中に、その地名は現われる。「小国」である、「オグニ」。 西脇順三郎(1894-1982)。新潟県小千谷(おぢや)市の生まれ。私の生まれ育った小国は、その近隣。1958年には作家谷崎潤一郎と共に、ノーベル賞候補に。1960年から64年にかけても候補になっているという、日本の詩人として傑出した足跡を残した人。オックスフォードでも学び、長らく慶応義塾の教授をされた。慶應の卒論を確かラテン語で書いたということなど、自身などには信じがたい。

昭和8年 39歳

昭和32年 書斎にて 63歳

その76歳時刊行の詩集(1967-1970年の作品より成る)のタイトル、「鹿門」。興味深い。中に、「ロクモン」という作品がある。その漢字表記がタイトルになっていると思えるのだけれども、その繋がりが容易に解るというものでもない。1929年に「超現実主義詩論」を刊行した人の世界は、どこまでも自在。例えば、その作品「ロクモン」。「ああ/崖を見にまた/川をわたって/枯れたオナモミにふれ/だまって歩いたそのカクランの/アヴィニョンの酒場の女たちの/ヒシとりのキツネづらの裸の/女の生物の幾何学的の苦しみ/西瓜の半月の白いブドウの/むらさきの梨のたまごの/すべてのうす青のタイシャ色の/コンランの中にとりのこされた/やがて茶色のウドンをたべて/二階でセザンヌ的二人の農夫が/やせこけた指でヒシャー/見にあがったモリヤ的階段を/地上最大の現象の結晶した世界/窓から坂をのぼって行く男が見える/ロクモンらしい/野桜をかぎにきたのか!」。 見えている男が「ロクモン」らしいけれども、「鹿門」には人間の男と関わりあるイメージはないから、象徴として込められた何かしらをそのタイトルとしているということなのだろう。唐詩などに鹿門という言葉が出てくるけれども、そこでは山の名。ただその言葉のイメージから使われたのだとすれば、詩集に選ぶに魅力あるタイトルに思える。

イメージが何処に飛ぶものか解らない。そうした言葉の連結、繋がりをその世界とする場では、湧いてくる不思議を見てたのしみ嘆息する、ということなどある程度に行けばいいのではないか、という感覚的つきあいが自身の場合には西脇順三郎詩を読む場合の中心のひとつであるように思うけれども、その彼の作品の中でも、ここでとりあげた「遠足」。タイトルそれだけでも珍しいという感じがする。本来の彼流からすれば、「オグニ」というタイトルにきそうである。70代の彼ならではの、「遠足」選択なのか、でもそれにもまた味のあることであるし、印象に残ることは変わりがない。「子供の僕は疲れ果てた。」というのと、遠足。 小千谷から小国までの徒歩? 彼13歳前後のこととすると、1906年明治39年前後のことでむろん小国からも小千谷に歩いて行っていた時代。でも小学生が片道だけでも何時間もかけて歩くものだろうか? 距離にして片道12キロ位? 確かには解らないけれども、昔の子供たちはその程度の距離は歩いたものなのだろうか。自身は中学生の頃バスで行ったことがあるものの、どうも距離感の記憶が曖昧。ただ、感じとしてその気になれば大人でなくても歩いて行ける遠さ、という感覚は残っているのだけれども。

小国から小千谷への国道403号線。今では車で僅かな時間。