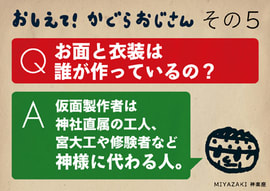

質問その5

Q 神楽で使ってるお面や衣装は誰がつくっているのでしょう?

A かなり難しい質問だな。でも全く手がかりがないわけではない。じつは、神楽面で現存する一番古いものの部類に入る二例として東米良(西都市)銀鏡神楽の「宿神三宝荒神(しゅくじんさんぽうこうじん)」、西米良村小川神楽の「菊池殿宿神(きちくとのしゅくじん」」の二面が鎌倉時代の面だとされていて、県の文化財にも登録されています。南北朝時代に懐良親王(かねながしんのう)という南朝の皇子とそれを支えた肥後熊本の菊池氏という豪族が北朝・足利幕府連合軍に敗れて米良山中に落ち延びてきた。その時に一緒に米良に入ってきたのが鎌倉時代の仮面だと伝えられる(このときにもう一面、西都市内越宿神社の宿神面も入ってきたという伝承があり、他の仮面にも数例、同年代のものと思われる様式のものがみられる)。それが実際に今も神楽で使われている。これが確認される一番古い仮面郡と言っていいでしょう。その起源伝承を調べていくと、製作された時期はもっと古く、藤原鎌足作という伝承・伝説に行き当たる。米良山系の神楽面には藤原房前(ふささき・鎌足公の孫)の作だという伝承を持つものもある。だからおよそ平安朝ころには神楽面に類似する仮面が作られていた可能性がある。

西米良・小川神楽「菊池殿宿神」

東米良・銀鏡神楽「宿神三宝荒神」

世阿弥は、能面製作者以前に、「若狭の面打ち」に名人がいると書いているし、紀州(和歌山県)には「紀州の面売り」という行商集団がいたという伝承があり、製作者・流通集団の存在をうかがわせている。

古い時代の仮面製作者というのは、神職や神社直属の工人(宮大工みたいな人たち)、修験者など、「神に代わる」人たちおよび木地師などの職業集団が担ったと考えられている。それらの人たちが全国に普及させ、時代性というか、製作された時期の様式・特徴・流行などの共通項を示しているので、年代特定の手がかりになります。

霧島山系には「海老原源左衛門」という霧島修験の流れをくむ一派がいて、大変すぐれた仮面を製作したことが分かっています。その様式が、霧島山系から日南海岸、さらには宮崎平野へかけて神楽の分布と重なりながら分布しています。

諸塚村の神楽面の一部は、「高千穂の上野(かみの)の面打ちから買った」という伝承を残しており、諸塚神楽の神楽面と高千穂神楽の神楽面に共通項がみられることから、高千穂神楽面の古い様式を考える資料になります。

霧島面(個人蔵)

諸塚・南川神楽「稲荷面」

高千穂神楽古面(九州民俗仮面美術館蔵)

衣装のほうはかなり更新されていって、古い衣装が残っている例は少ないですね。宮崎県では諸塚村南川神楽と戸下神楽に、江戸後期ごろの大変すばらしい和更紗の衣装が残っていて、それが今も使われています。高千穂秋元神楽にも手織りの麻の衣装が一部残っていて、今も使われている。これは村の人が自分で織ったものです。

それ以上古いものは確認できていないかな。大半は京都の専門店で作られた新しい衣装です。

諸塚神楽の衣装

![浪漫の灯/「どんたく」他・竹久夢二[ノーベル書房:1977]【かさこそ森の読書時間<22>】](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/61/7a/0d75934f389e63202e83cd6d50b94813.jpg)

![めぐり合う「とき」と「人」/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:17>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0d/33/0643f5c268a5eef814a7199587b7f10a.jpg)

![始まりました/武石憲太郎展[第三期:空想の森アートコレクティブ展/春の森で見た夢は<VOL:16>]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/4d/1c/76b0b83d26669d5899ed89a064100174.jpg)