先日(2016.6.25)日本経済新聞で日本人の祖先が旧石器時代に南方

から草の舟で航海し南西諸島を経て日本列島に渡って来たという仮説を

立証しようとこの夏に再現を試みるという記事があり、私は今群馬の埴

輪の着衣等と共通する地域や民族を探して検索を試みていますが、巫女

の埴輪の襷模様とそっくりな台湾原住民・パイワン族の紋様を紹介する

ブログに出会ったばかりでしたのでこの企画に注目しました。

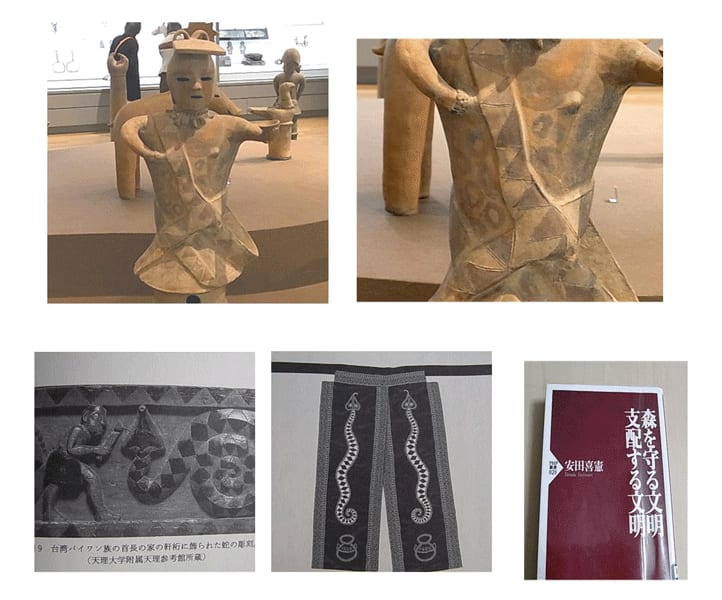

群馬から発掘された人物埴輪の中に入墨を施したと思われる埴輪があり

騎馬系民族とは違う系統の人々も混じっているのではと思っていました

が、ニックネーム・yamatokodoさんが安田善憲著『森を守る文明・支

配する文明』中の「台湾原住民パイワン族の首長の家の軒桁に飾られた

蛇の彫刻図像」を転載し、群馬県箕郷町上芝古墳出土の女性像の襷の模

様が蛇の模様とそっくりではないかと紹介していました。

(Http://unebiyama.exblog.jp/10830146)中の「埴輪のたす

き模様と蛇の模様」です。

台湾のパイワン族とは台湾の南部に住む台湾原住民の一種族でオースト

ロネシア語族。画像を検索してみると現代の花嫁姿や民族衣装にも襷や

蛇の模様が見られ長く伝統が守られていることに驚きました。

上の華麗な花嫁衣装のパイワン女性は土木学会附属土木図書館蔵・伊藤

清忠氏(東京学芸大学名誉教授)撮影の写真です。襷と蛇の刺繍にご注

目ください。

台湾のパイワン族の蛇の模様とそっくりな模様を身に付けた埴輪は、群

馬県の榛名山麓の箕郷(みさと)町(現高崎市)上芝の帆立貝式古墳から

出土したもので顔には赤色の化粧または入墨が施され赤色の円を文様に

した下衣の右肩から腹部左側のところで交差させた幅広の襷を着用して

おり、そのたすきには鋸の歯のような文様がついています。

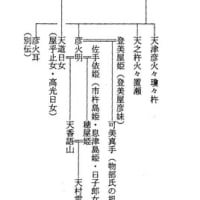

上は群馬県太田市龍舞町の塚廻り古墳群4号墳(7世紀中葉から後葉・

帆立貝式古墳)から発掘された「大刀を持った巫女」。この埴輪も顔に

は赤色の化粧または入墨を施し襷を掛け襷の文様は上芝古墳の巫女と同

じ三角様の模様があり、古墳は帆立貝式という共通した形です。

パイワン族についての情報を持っていない私ですが、彼らはへびをトー

テムとする龍蛇族と思われます。そして日本列島の中で自ら龍蛇族と名

乗っているのが出雲王朝の末裔という富氏(出雲神族・吉田大洋著『謎

の出雲帝国』参照)。

たしかに出雲神族(国譲りを迫られた大国主命系)は記紀でも蛇と関わ

る説話が数多く語られています。

『日本書紀』神代巻下

アジスキタカヒコネ(大国主命の子)は姿が美しく二つの丘、二

つの谷の間に映りわたる。(蛇神である事を想定している)

『日本書紀』祟神天皇十年条

ヤマトトトビモモソ毘売が(三輪山の)大物主神(大国主命)の

妻となった。しかし、その神はいつも昼ではなく夜にやって来た。

ヤマトトトビモモソ毘売は「あなたは昼にいらっしゃらないので、

そのお顔をはっきり見ることが出来ません。どうか明日の朝までお

とどまりになり、その美しいお姿を見せてください。」と夫にいう

と「よくわかった私は明朝あなたの櫛箱に入っていよう。しかし、

私の姿かたちを見て驚かないでほしい」と答えた。

ヤマトトトビモモソ毘売が夜の明けるのを待って櫛箱を開けると、

中には小さな美しい小蛇がはいっていた。毘売は驚きのあまり叫び

声をあげた。すると神は恥じて人の姿となり、大空を飛んで三輪山

に登ってしまった。毘売はかなしみ悔やんで箸で陰部(ほと)を突

いて死んだ。毘売を葬った墓を箸墓と呼ぶのはそのためてある。

『古事記』垂仁天皇本牟智和気王条

唖(おし)のホムチワケ王は、出雲へ行き大神を拝むと物が言え

るようになった。その時、一夜をヒナガ姫と過ごしたが、ひそかに

のぞくと、美しい姫は蛇であった。

『日本書紀』雄略天皇七年条

雄略天皇は小子部連スガルを呼んで、こう命じた。

「三諸山(三輪山)」の神(大物主神)がどういう姿をしているのか

ぜひ見たいのだ。お前は人より優れた力を持っているから、行って捕

まえてこい」。スガルは「なんとか捕まえてまいりましょう」と答え

三諸山に登り、大蛇を捕えて天皇に奉った。その大蛇は雷鳴を発し、

目はランランと輝いていた。天皇は畏れて目を覆い、宮殿の中に隠れ

てしまった。

富氏の語った「出雲神族の伝承」

吉田大洋著『謎の出雲帝国』)から<習俗と祭祀>を一部紹介します。

首長は「カミ」と呼ばれた。毎年十月に、各国(各地)ノカミが出雲

に集まってその年の収穫物の分配について話し合った。多い国は少ない

国に分け与えた。この時、我々は祖国をしのんで、竜蛇(セグロウミヘ

ビ)を祀るのが習わしであった。(これが、現在の神在月につながる。

各国のカミがいなくなるので、出雲以外では神無月というのである)

我々は祖国を高天原と呼ぶが、これは遠い海の彼方だと伝えている。

そして、この伝承をうらづけるような蛇に纏わる祭祀は出雲大社にも現存

しており、第八十二代出雲国造千家尊統が著わした『出雲大社』の一文を

紹介しましょう。

<竜蛇さま>

神在月の祭事の期間中は、毎年風がはげしく波も高い日が多いが、

この時に海蛇が波に乗って稲佐の浜辺に浮かび来ることが多い。世間で

はこれを「竜蛇さま」とよび、八百万の神たちが参集されるについて、

竜蛇さまが大国主神すなわちダイコクさまの使者として大社まできたの

だといってその日、神人はあらかじめ潔斎して海辺にでて、その泳いで

くる竜蛇さまを玉藻の上に承ける。こうして迎えた竜蛇さまを曲げ物に

のせてしめ縄を張り、大社の神殿に納めるのが例となっている。大社の

神紋としている亀甲も、この海蛇の背の紋によるものであろう。

陰暦十月十日がその神迎祭である。竜蛇とよばれるこの海蛇は大小様々

30センチから2メートルにおよぶ大きいものもある。背は固い鱗で覆

われ、口には鋭い歯がある。祭りの日でなくとも、大社の稲佐の浜のも

のは大社へ、日の御碕の海岸にあがった竜蛇は日の御碕神社へ、北浦の

海岸のものは佐太神社へと、かならずその土地の人はそれぞれ奉納する

ことになっているが、神社ではこれをお祀りし、豊作、豊漁あるいは火

難除け、家門繁栄のしるしとして、信徒の人々はその御神縁をうけて帰

る。この竜蛇信仰は、いつごろから始まったかは明瞭ではないが、室町

末期にすでにあったことは記録に明らかである。

出雲系は「秋の七草」や「古今伝授・三木三鳥」から解くと、杉を祀る人

々(萩=八束脛、葛=国巣、茅=伽耶=ウガヤ)と比定したのだが、大国

主命の三人の息子のうち、タケミナカタは八束脛、アジスキタカヒコネは

葛氏系、コトシロヌシは長子で海に関わる海人系と思われ入墨の習俗もあ

るので伽耶(ウガヤ)と考えられます。出雲国の構成民は一元的ではなく

複数の民族が共存していたと思われます。列島の原初の民族と思われる安

曇系の海人や隼人は台湾のパイワン族と関わっているか?興味深いですね。

秦氏の祀っている伏見稲荷神社の祭神・宇迦之御魂神とは出雲大社の後背

にある宇迦山にいます神=大国主神であり、その祟りを鎮めるために祀っ

ていると考え、伏見稲荷神符の絵がらから謎解きをしましたが、この神符

に描かれた蛇の意味がわかりませんでしたが、出雲のルーツには竜蛇族が

いることをはっきり主張するメッセージだったのですね。

群馬の埴輪のモデルたちも多様な民族の可能性がありそうです。海人系の

埴輪が埋納されていた古墳が帆立貝式古墳というのも注目すべきメッセー

ジではないかと思います。

から草の舟で航海し南西諸島を経て日本列島に渡って来たという仮説を

立証しようとこの夏に再現を試みるという記事があり、私は今群馬の埴

輪の着衣等と共通する地域や民族を探して検索を試みていますが、巫女

の埴輪の襷模様とそっくりな台湾原住民・パイワン族の紋様を紹介する

ブログに出会ったばかりでしたのでこの企画に注目しました。

群馬から発掘された人物埴輪の中に入墨を施したと思われる埴輪があり

騎馬系民族とは違う系統の人々も混じっているのではと思っていました

が、ニックネーム・yamatokodoさんが安田善憲著『森を守る文明・支

配する文明』中の「台湾原住民パイワン族の首長の家の軒桁に飾られた

蛇の彫刻図像」を転載し、群馬県箕郷町上芝古墳出土の女性像の襷の模

様が蛇の模様とそっくりではないかと紹介していました。

(Http://unebiyama.exblog.jp/10830146)中の「埴輪のたす

き模様と蛇の模様」です。

台湾のパイワン族とは台湾の南部に住む台湾原住民の一種族でオースト

ロネシア語族。画像を検索してみると現代の花嫁姿や民族衣装にも襷や

蛇の模様が見られ長く伝統が守られていることに驚きました。

上の華麗な花嫁衣装のパイワン女性は土木学会附属土木図書館蔵・伊藤

清忠氏(東京学芸大学名誉教授)撮影の写真です。襷と蛇の刺繍にご注

目ください。

台湾のパイワン族の蛇の模様とそっくりな模様を身に付けた埴輪は、群

馬県の榛名山麓の箕郷(みさと)町(現高崎市)上芝の帆立貝式古墳から

出土したもので顔には赤色の化粧または入墨が施され赤色の円を文様に

した下衣の右肩から腹部左側のところで交差させた幅広の襷を着用して

おり、そのたすきには鋸の歯のような文様がついています。

上は群馬県太田市龍舞町の塚廻り古墳群4号墳(7世紀中葉から後葉・

帆立貝式古墳)から発掘された「大刀を持った巫女」。この埴輪も顔に

は赤色の化粧または入墨を施し襷を掛け襷の文様は上芝古墳の巫女と同

じ三角様の模様があり、古墳は帆立貝式という共通した形です。

パイワン族についての情報を持っていない私ですが、彼らはへびをトー

テムとする龍蛇族と思われます。そして日本列島の中で自ら龍蛇族と名

乗っているのが出雲王朝の末裔という富氏(出雲神族・吉田大洋著『謎

の出雲帝国』参照)。

たしかに出雲神族(国譲りを迫られた大国主命系)は記紀でも蛇と関わ

る説話が数多く語られています。

『日本書紀』神代巻下

アジスキタカヒコネ(大国主命の子)は姿が美しく二つの丘、二

つの谷の間に映りわたる。(蛇神である事を想定している)

『日本書紀』祟神天皇十年条

ヤマトトトビモモソ毘売が(三輪山の)大物主神(大国主命)の

妻となった。しかし、その神はいつも昼ではなく夜にやって来た。

ヤマトトトビモモソ毘売は「あなたは昼にいらっしゃらないので、

そのお顔をはっきり見ることが出来ません。どうか明日の朝までお

とどまりになり、その美しいお姿を見せてください。」と夫にいう

と「よくわかった私は明朝あなたの櫛箱に入っていよう。しかし、

私の姿かたちを見て驚かないでほしい」と答えた。

ヤマトトトビモモソ毘売が夜の明けるのを待って櫛箱を開けると、

中には小さな美しい小蛇がはいっていた。毘売は驚きのあまり叫び

声をあげた。すると神は恥じて人の姿となり、大空を飛んで三輪山

に登ってしまった。毘売はかなしみ悔やんで箸で陰部(ほと)を突

いて死んだ。毘売を葬った墓を箸墓と呼ぶのはそのためてある。

『古事記』垂仁天皇本牟智和気王条

唖(おし)のホムチワケ王は、出雲へ行き大神を拝むと物が言え

るようになった。その時、一夜をヒナガ姫と過ごしたが、ひそかに

のぞくと、美しい姫は蛇であった。

『日本書紀』雄略天皇七年条

雄略天皇は小子部連スガルを呼んで、こう命じた。

「三諸山(三輪山)」の神(大物主神)がどういう姿をしているのか

ぜひ見たいのだ。お前は人より優れた力を持っているから、行って捕

まえてこい」。スガルは「なんとか捕まえてまいりましょう」と答え

三諸山に登り、大蛇を捕えて天皇に奉った。その大蛇は雷鳴を発し、

目はランランと輝いていた。天皇は畏れて目を覆い、宮殿の中に隠れ

てしまった。

富氏の語った「出雲神族の伝承」

吉田大洋著『謎の出雲帝国』)から<習俗と祭祀>を一部紹介します。

首長は「カミ」と呼ばれた。毎年十月に、各国(各地)ノカミが出雲

に集まってその年の収穫物の分配について話し合った。多い国は少ない

国に分け与えた。この時、我々は祖国をしのんで、竜蛇(セグロウミヘ

ビ)を祀るのが習わしであった。(これが、現在の神在月につながる。

各国のカミがいなくなるので、出雲以外では神無月というのである)

我々は祖国を高天原と呼ぶが、これは遠い海の彼方だと伝えている。

そして、この伝承をうらづけるような蛇に纏わる祭祀は出雲大社にも現存

しており、第八十二代出雲国造千家尊統が著わした『出雲大社』の一文を

紹介しましょう。

<竜蛇さま>

神在月の祭事の期間中は、毎年風がはげしく波も高い日が多いが、

この時に海蛇が波に乗って稲佐の浜辺に浮かび来ることが多い。世間で

はこれを「竜蛇さま」とよび、八百万の神たちが参集されるについて、

竜蛇さまが大国主神すなわちダイコクさまの使者として大社まできたの

だといってその日、神人はあらかじめ潔斎して海辺にでて、その泳いで

くる竜蛇さまを玉藻の上に承ける。こうして迎えた竜蛇さまを曲げ物に

のせてしめ縄を張り、大社の神殿に納めるのが例となっている。大社の

神紋としている亀甲も、この海蛇の背の紋によるものであろう。

陰暦十月十日がその神迎祭である。竜蛇とよばれるこの海蛇は大小様々

30センチから2メートルにおよぶ大きいものもある。背は固い鱗で覆

われ、口には鋭い歯がある。祭りの日でなくとも、大社の稲佐の浜のも

のは大社へ、日の御碕の海岸にあがった竜蛇は日の御碕神社へ、北浦の

海岸のものは佐太神社へと、かならずその土地の人はそれぞれ奉納する

ことになっているが、神社ではこれをお祀りし、豊作、豊漁あるいは火

難除け、家門繁栄のしるしとして、信徒の人々はその御神縁をうけて帰

る。この竜蛇信仰は、いつごろから始まったかは明瞭ではないが、室町

末期にすでにあったことは記録に明らかである。

出雲系は「秋の七草」や「古今伝授・三木三鳥」から解くと、杉を祀る人

々(萩=八束脛、葛=国巣、茅=伽耶=ウガヤ)と比定したのだが、大国

主命の三人の息子のうち、タケミナカタは八束脛、アジスキタカヒコネは

葛氏系、コトシロヌシは長子で海に関わる海人系と思われ入墨の習俗もあ

るので伽耶(ウガヤ)と考えられます。出雲国の構成民は一元的ではなく

複数の民族が共存していたと思われます。列島の原初の民族と思われる安

曇系の海人や隼人は台湾のパイワン族と関わっているか?興味深いですね。

秦氏の祀っている伏見稲荷神社の祭神・宇迦之御魂神とは出雲大社の後背

にある宇迦山にいます神=大国主神であり、その祟りを鎮めるために祀っ

ていると考え、伏見稲荷神符の絵がらから謎解きをしましたが、この神符

に描かれた蛇の意味がわかりませんでしたが、出雲のルーツには竜蛇族が

いることをはっきり主張するメッセージだったのですね。

群馬の埴輪のモデルたちも多様な民族の可能性がありそうです。海人系の

埴輪が埋納されていた古墳が帆立貝式古墳というのも注目すべきメッセー

ジではないかと思います。