貞観大地震の発生が出雲の神々の祟りではないかと怖れた朝廷は神々の怒りを鎮めるために地震発生から

わずか10日あまりで当時の国の数である66本の鉾を建てたという。

なぜ鉾を建てたのか?

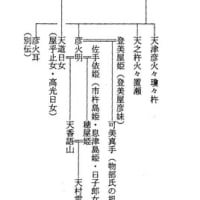

出雲の国譲り神話に登場する大国主命の子で、諏訪神社の祭神である建御名方富命の末裔であり、語り部

という富當雄氏の証言によると、出雲王朝の紋章は亀甲の中に矛が2本交差した<交い矛>紋であるという

また、出雲大社の宮司で82代出雲国造であった千家尊統氏は『出雲大社』の中で「大社のご神体は御衾を

かけ申してあるというが、それは絹ではなく錦の類で幅は尺余もあり、長さも丈余に及ぶと聞いている」と

書いており、私は大社のご神体は広矛ではないかと推量している。

出雲王朝の紋章という2本の矛を交差させた<交い矛>を一族の証として記号に書けば×と描くことに異論

は無いだろう。出雲に関心をお持ちの方なら記憶にとどめていると思うが、出雲の神庭荒神谷遺跡から1984

年に358本の銅剣が発見された。その中の344本には×印が刻まれていた。その翌年には銅矛16本と

銅鐸6個が発見され、さらに1966年には加茂岩倉遺跡から39個の埋納された銅鐸が発見された。その中の

12個の銅鐸の吊手にも×印が刻まれていた。まさに弥生時代に制作された武器形祭器に出雲王朝の王家の

紋章が刻印されていたのである。そればかりか出雲系である諏訪神社の神域に建てられている御柱にも3つ

の×印が刻まれていたのである。

私もかつて訪れた際に赤い大きな×印を見ているが、なにか不吉なものを感じた記憶がある。しかし7年前

に×印を確認したくて再度訪ねたが、御柱は白い木肌をみせ何も刻印されてはいなかった。

すでに×印の意味は諏訪神社に於いてさへ忘れ去られているのだった。(「伏見稲荷神符」に関心のある方

は、このブログの2009.9.20~9.30頃掲載分に詳しく載っていますのでお読み下さい)

祇園御霊会の始まりである鉾は、祇園祭のハイライトである山鉾巡行の華麗な山車のてっぺんに今も鉾が掲

げてあり、創始の伝統は受け継がれている。さらに祇園社には<祇園守り>と称する筒型のお守りがあり、

不思議な絵柄の紋章が描かれている。この<祇園守り>を様々にアレンジした紋章が現在も家紋として用い

られておりなかなか面白いが

本来の図柄は上図と「平安紋鑑」にあるという<陰祇園守り>であろう。

私は過去に<伏見稲荷神符>の絵解きをしているので<祇園守り>にも込められたメッセージが潜んでいる

だろうと感じている。

伏見稲荷神符の絵解きでは京都の伏見稲荷神社の祭神<宇迦之御魂神>とは出雲大社の後背にある宇迦山

(現在の御崎山)に坐す御魂の意味で、出雲大社の祭神である<大国主命>を指しているであろうと結論し

ている。

伏見稲荷神社の縁起によると「昔、秦氏の祖先が餅を的として矢を射たところ穀霊が逃げ去り、土地は荒れ

その家も衰えたのを子孫が先祖の非を悔いて稲荷神として祀ったのでその氏は元通り富貴となり秦氏は司祭

職となった」と解釈されているが、この餅とは出雲を指し、穀霊=国霊で大国主命を指していると思う。

つまり渡来民族である秦氏の氏神とされている伏見稲荷神社ではあるが、創祀は出雲を矢で射て滅ぼした秦

氏の子孫が、祟りと感じる出来事に遭い、先祖の非を悔いて大国主命の御霊を祀る御霊信仰が起源なのだ。

では八坂神社の創祀については656年(斎明天皇2年)高句麗から伊利之使主(いりのおみ)が新羅の牛

頭山に鎮座する牛王を勧請し山城国愛宕郡八坂郷に奉斎したのが始まりで、この人物は八坂造(やさかの

みやつこ)の祖であるとみられている。時代が下ると感神院・観慶寺・祇園社など神仏混淆の寺院になるが

明治になって八坂神社と改称した。この社も渡来人の創祀したものであるのに出雲の神(素戔鳴尊)を祀っ

ているのである。

このように京の代表的<祇園守り>と<伏見稲荷神符>には

* 祭神は出雲神である

* 出雲神の祟りを鎮めたいという共通の願望

* 秘伝と思われる絵が描かれている

* 創祀者は渡来人

という共通点がある。

そこで<祇園守り>を出雲という視点でみつめると、不思議な絵柄から様々なものが見えてくる。

① 祇園守りの中央には ○ と × が描かれている。

○は輪であり 輪=倭 であろうか

○の上に×印があることから、倭国が断ち切られた事を示しているとも考えられる。

② 中央の×印は 2本の巻物を交差させた形で描かれているので、巻物にも意味があろう。

③ ×印は出雲の王家の紋章<交い矛>を暗示していると思われるが、この×には出雲の王者を引き出す

工夫が施されている。

この図の輪を顔に見立て、扇あるいは冠が載るように回転させ×印を見ると、×の下側は白い刃を

つけた矛の形に見えるし、もう一方の×の上側は黒い鎌が隠されているように見える。

<交い矛>は出雲の紋章であり、<違い鎌>は諏訪神社の秘紋で建御名方命の象徴である。

が、稲荷神符の絵解きで<違い鎌>を描いた本来の意図は、<交い矛>が戦いで敗れたために折れた

事を示す<交い折れ矛>であったろうと推量した。

稲荷の神が<宇迦之御魂神>という<穀霊>と考えたために鎌と誤解したのであろう。

④ ×印の巻物2本の内、鎌の方は違い鎌の描かれていた<伏見稲荷神符>から<伏見稲荷縁起>を

矛の方は国の数66本建てたとする祇園御霊会の縁起を暗示させていると思われる。

以上の事を踏まえると、祇園守りとは祟りをなす出雲王家(大国主命)の霊をなぐさめ祀ることによって

出雲の祟りから身を守るためのお守りなのであった。

この祇園守りの×の部分をクルスに見立て、戦国時代のキリスト教を信仰する大名が家紋に採用している

例がみられるが、本来の意図とは全く関係のない事である

わずか10日あまりで当時の国の数である66本の鉾を建てたという。

なぜ鉾を建てたのか?

出雲の国譲り神話に登場する大国主命の子で、諏訪神社の祭神である建御名方富命の末裔であり、語り部

という富當雄氏の証言によると、出雲王朝の紋章は亀甲の中に矛が2本交差した<交い矛>紋であるという

また、出雲大社の宮司で82代出雲国造であった千家尊統氏は『出雲大社』の中で「大社のご神体は御衾を

かけ申してあるというが、それは絹ではなく錦の類で幅は尺余もあり、長さも丈余に及ぶと聞いている」と

書いており、私は大社のご神体は広矛ではないかと推量している。

出雲王朝の紋章という2本の矛を交差させた<交い矛>を一族の証として記号に書けば×と描くことに異論

は無いだろう。出雲に関心をお持ちの方なら記憶にとどめていると思うが、出雲の神庭荒神谷遺跡から1984

年に358本の銅剣が発見された。その中の344本には×印が刻まれていた。その翌年には銅矛16本と

銅鐸6個が発見され、さらに1966年には加茂岩倉遺跡から39個の埋納された銅鐸が発見された。その中の

12個の銅鐸の吊手にも×印が刻まれていた。まさに弥生時代に制作された武器形祭器に出雲王朝の王家の

紋章が刻印されていたのである。そればかりか出雲系である諏訪神社の神域に建てられている御柱にも3つ

の×印が刻まれていたのである。

私もかつて訪れた際に赤い大きな×印を見ているが、なにか不吉なものを感じた記憶がある。しかし7年前

に×印を確認したくて再度訪ねたが、御柱は白い木肌をみせ何も刻印されてはいなかった。

すでに×印の意味は諏訪神社に於いてさへ忘れ去られているのだった。(「伏見稲荷神符」に関心のある方

は、このブログの2009.9.20~9.30頃掲載分に詳しく載っていますのでお読み下さい)

祇園御霊会の始まりである鉾は、祇園祭のハイライトである山鉾巡行の華麗な山車のてっぺんに今も鉾が掲

げてあり、創始の伝統は受け継がれている。さらに祇園社には<祇園守り>と称する筒型のお守りがあり、

不思議な絵柄の紋章が描かれている。この<祇園守り>を様々にアレンジした紋章が現在も家紋として用い

られておりなかなか面白いが

本来の図柄は上図と「平安紋鑑」にあるという<陰祇園守り>であろう。

私は過去に<伏見稲荷神符>の絵解きをしているので<祇園守り>にも込められたメッセージが潜んでいる

だろうと感じている。

伏見稲荷神符の絵解きでは京都の伏見稲荷神社の祭神<宇迦之御魂神>とは出雲大社の後背にある宇迦山

(現在の御崎山)に坐す御魂の意味で、出雲大社の祭神である<大国主命>を指しているであろうと結論し

ている。

伏見稲荷神社の縁起によると「昔、秦氏の祖先が餅を的として矢を射たところ穀霊が逃げ去り、土地は荒れ

その家も衰えたのを子孫が先祖の非を悔いて稲荷神として祀ったのでその氏は元通り富貴となり秦氏は司祭

職となった」と解釈されているが、この餅とは出雲を指し、穀霊=国霊で大国主命を指していると思う。

つまり渡来民族である秦氏の氏神とされている伏見稲荷神社ではあるが、創祀は出雲を矢で射て滅ぼした秦

氏の子孫が、祟りと感じる出来事に遭い、先祖の非を悔いて大国主命の御霊を祀る御霊信仰が起源なのだ。

では八坂神社の創祀については656年(斎明天皇2年)高句麗から伊利之使主(いりのおみ)が新羅の牛

頭山に鎮座する牛王を勧請し山城国愛宕郡八坂郷に奉斎したのが始まりで、この人物は八坂造(やさかの

みやつこ)の祖であるとみられている。時代が下ると感神院・観慶寺・祇園社など神仏混淆の寺院になるが

明治になって八坂神社と改称した。この社も渡来人の創祀したものであるのに出雲の神(素戔鳴尊)を祀っ

ているのである。

このように京の代表的<祇園守り>と<伏見稲荷神符>には

* 祭神は出雲神である

* 出雲神の祟りを鎮めたいという共通の願望

* 秘伝と思われる絵が描かれている

* 創祀者は渡来人

という共通点がある。

そこで<祇園守り>を出雲という視点でみつめると、不思議な絵柄から様々なものが見えてくる。

① 祇園守りの中央には ○ と × が描かれている。

○は輪であり 輪=倭 であろうか

○の上に×印があることから、倭国が断ち切られた事を示しているとも考えられる。

② 中央の×印は 2本の巻物を交差させた形で描かれているので、巻物にも意味があろう。

③ ×印は出雲の王家の紋章<交い矛>を暗示していると思われるが、この×には出雲の王者を引き出す

工夫が施されている。

この図の輪を顔に見立て、扇あるいは冠が載るように回転させ×印を見ると、×の下側は白い刃を

つけた矛の形に見えるし、もう一方の×の上側は黒い鎌が隠されているように見える。

<交い矛>は出雲の紋章であり、<違い鎌>は諏訪神社の秘紋で建御名方命の象徴である。

が、稲荷神符の絵解きで<違い鎌>を描いた本来の意図は、<交い矛>が戦いで敗れたために折れた

事を示す<交い折れ矛>であったろうと推量した。

稲荷の神が<宇迦之御魂神>という<穀霊>と考えたために鎌と誤解したのであろう。

④ ×印の巻物2本の内、鎌の方は違い鎌の描かれていた<伏見稲荷神符>から<伏見稲荷縁起>を

矛の方は国の数66本建てたとする祇園御霊会の縁起を暗示させていると思われる。

以上の事を踏まえると、祇園守りとは祟りをなす出雲王家(大国主命)の霊をなぐさめ祀ることによって

出雲の祟りから身を守るためのお守りなのであった。

この祇園守りの×の部分をクルスに見立て、戦国時代のキリスト教を信仰する大名が家紋に採用している

例がみられるが、本来の意図とは全く関係のない事である