新型コロナウイルスの感染者は世界中で1千万人を超える勢いだが日本は幸いにも大パニックにはならず

におり、現状を見守りつつ国民の生活の縛りを解き始めました。免疫力がほぼゼロの地域に住んでいる者に

とって開放的な夏にやって来る観光客がコロナを運んできそうで内心恐ろしい。もうしばらくは自粛生活を

続けようと思います。

今回は事代主命の託宣を通して壬申の乱の本質を探ってみたいと思います。『日本書紀』によると壬申の乱

は天智天皇が逝去した翌年の672年に、天智天皇の長子である大友皇子(近江方)と皇太弟の大海人皇子(天

武天皇・吉野方)が皇位継承を巡り畿内の各地で約1ヶ月戦いましたが、吉野方が勝利し大海人皇子が即位し

天武朝が成立します。天武系皇統は8代(7名)続きますが770年に光仁天皇の即位によって天智系に戻り、次

の桓武天皇が平安京に遷都した結果、その後千年ほど天皇家と藤原氏を中心にした平安時代へ移行します。

当ブログでは2013年〜2014年に「壬申の乱・天武天皇の味方」を取り上げましたが、彼らは三輪王朝あるいは

河内王朝以前に列島を支配していた勢力の末裔たちであったと結論しましたが、現代人は壬申の乱を天智、天武

兄弟の皇位継承争いと理解しています。しかし実態は葦原中つ国を奪われた倭国の民の子孫が怨念を結集して挑んだ国取り物語だったのではないか?と当時から思っていましたので、日本書紀の壬申の乱にも登場する「事代主命の託宣」をヒントに謎解きを進めます。

壬申の乱の最中に下された事代主命の託宣は大海人皇子ではなく吉野方の高市郡大領・高市県主許梅に下されました。戦いは近江の地から始まり、戦況は一進一退でしたが高市県主許梅が金綱井(大和の橿原あたり)に軍

を駐屯していた時に言葉が出て来ない状態になり、三日後に神懸かりしお告げを発する。

「吾は高市社(高市御県坐鴨事代主神社)に居る事代主神である。また 、身狭社(橿原市見瀬町の牟佐坐神社)に居る生霊神なり」と名乗り「神日本磐余彦天皇の陵に馬及び種々の兵器を奉れ」また「吾は皇孫命の前後に立ちて不破(野上の行宮)に送り奉りて還る。今も官軍の中に立って守護りまつる」と言い、さらに「西の道

より(敵の)軍衆が来つつある。用心すべし」と言い終わると、正気に戻る。

そこで許梅をつかわして神のお告げの通りに神武天皇陵を祀り馬や兵器を奉り、高市、身狭の二社の神へも奉祭

するがほどなく近江方の壱岐史韓国らの軍が大阪から攻めて来たのでした。時の人は二社の神が教えたのは当に

この事なのだと呟いた。

又、村屋の神(村屋坐弥富都比売神社・現守屋神社)が祝(祭祀に奉仕する神官)に憑依し「今、我が社の中道

から軍衆が来る故、中道を閉ざせ」という。何日か経って近江方の鯨の軍が来たので、時の人はこの件も神様が

教えてくれたと言い、戦が終わった後に三神の功績と位階を上げるように奏上してかなえられた。

壬申紀に載る事代主神の託宣は『豊後国風土記』の白鳥の変容伝承と同様に現実の世界ではあり得ない話でありますから何らかの意図をもって挿入されたものと思われます。試しに託宣に係わるこの説話に登場する神・神社・人物に九州との繋がりが存在しているかどうかを検索してみる事にしました。

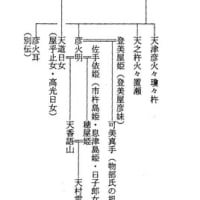

1 託宣の神 事代主命の出自

父 出雲の大国主命(大巳貴)

母 神屋多底姫(神屋楯日売 )

古事記や日本書紀には名義不詳と書かれていますが、籠神社の海部氏勘注系図によると大巳貴

(大国主)は宗像(胸形)三女神の多岐津姫(神屋楯日売)と結婚し天道日女(屋乎止女・高光

日女)が生まれたとし、天道日女は彦火明(火明命)と結婚し天香語山(尾張氏・渡会氏の祖

)が生まれたと記されている。

古事記の神統譜で大国主には数多の妻がいるが宗像沖津宮の多紀理毗売との間に生まれたのが、味須伎高彦根

命(賀茂大御神)と高姫命(下照姫)とされ、さらに彦火明は宗像三女神の市杵島姫(佐手依姫)と結婚し天

村雲を生んでいる。筑紫の宗像三女神と大国主命、火明命とは婚姻によって濃密な関係があったと伝承されて

いました。ただし宗像三女神との組み合わせには混乱が見られる。

2 壬申の乱の当事者・大海人皇子と高市皇子

大海人皇子の母は皇極(斉明)天皇(=宝皇女)、父は舒明天皇とされ、兄は中大兄皇子(天智天皇)。

しかし、弟である大海人皇子の方が中大兄皇子より年長説があり宝皇女の初婚の相手(高向王)との間に生ま

れた漢皇子ではないかという説や高句麗の蓋蘇文説、古田史学では白村江の戦で唐の捕虜となり天智10年に帰

国した筑紫君・薩夜麻説を主張しており謎多き人物です。

大海人皇子とされた由来を古代では皇子が生まれると乳母の姓を名乗らせており、天武天皇の葬儀の時には

大海宿禰麁鎌が壬生の事(弔辞)を述べている事からも推測されます。

壬申の乱で実戦上の指揮を取ったのが大海人皇子の長子である高市皇子。その母は筑紫の胸形徳善の娘・尼子

郎女(あまごのいらつめ)。大海人皇子の最初の妻であろう。そして事代主神のお告げを受けたのが高市県主

許梅。高市県主の系譜と高市皇子の母の実家・胸形君氏は「天眞名井誓約神話」を祖先関係伝承として共有し

ており、かつては筑紫の胸形系の同族であった。

事代主神が「吾は高市社に居る名は事代主神なり」と名乗った社は現在雲梯に坐す「高市御県坐鴨事代主神社」

(出雲国神賀詞の社)。祭神は勿論事代主神であり上記の情報を総合すれば高市皇子は100%出雲系で、筑紫の

胸形氏の血統と大国主命の血を分けた事代主命の子孫でした。

3 身狭(むさ)社

現在は橿原市見瀬町にある牟佐坐(むさにます)神社。

あまり聞きなれない身狭あるいは牟佐という地名は雄略天皇に寵愛された史部(ふみひと)の身狭村主(すぐ

り)青という渡来人の居住地であった為と思われるが、雄略紀8年2月条には身狭村主青・檜隈民使博徳(はか

とこ)をして呉国に遣わしむとあり同10年9月条に「身狭村主青等、呉(くれ)の献れる二つの鵞(がちょう)

をもて筑紫に到着したが、この鵞を水間君の犬のために食われて死んだ。別本にいはく、この鵞は筑紫の嶺

県主・泥麻呂の犬に食われて死んだという。この不始末を水間君は黙っているわけにはいかないと大変恐れを

抱き、朝廷に鴻(かり)十隻と鳥飼人を奉って、その罪の許しを請い許されたと記されている。

この説話の身狭社は渡来人の社であり事代主神と関わりのあるのは水間君であろう。ちなみに『新撰姓氏録』

によると牟佐村主は呉の孫権の男、高より出づ。同じく牟佐呉公、呉国王の子、青清王の後なり。とあり明ら

かに呉国からの渡来人であるから、事代主神と係わるのは水間君であろう。

水間(水沼)君とは日本書紀神代上・六段に「即ち、日神の生れませる三の女神(胸形三女神)を以ては葦原

中国の宇佐島に降り居さしむ。今、海の北の中に在す。号けて道主貴(ちぬしのむち)と曰す。これ筑紫の水

沼君等が祭る神 是なり」と記されており、宗像神社の祭祀者でした。

4 村屋神

高市県主の神がかりと同時に祝に神懸かりした村屋神とは、村屋坐弥富都比売(みふつひめ)神社の祭神であ

る。日本書紀神代下の天孫降臨段で、高皇産霊尊が大物主神に言ふことには「汝 若し国神を以て妻とせば吾

なほ汝を疎き心有りとおもはむ」と言われ、天つ神と国つ神の融和のために大物主が娶ったのが三穂津比売と

されるが、この場面は忌部氏の祖神・天太玉命がその配下の手置帆貝以下の諸神を祭るための神宝祭具を作ら

せて三輪山の大物主神に仕え奉る所以を説明した忌部氏系の祖先神話なので疑問を持ち事代主命と三穂津姫の

関係を検索してみると、「夕暮れのkaka」さんのブログ『蘇る出雲王朝』の「事代主命の美保津姫への妻問」

には出雲の三保神社の祭神が事代主命と美保津姫であり、しかも夫婦であり、土地の伝承では事代主命が三保

へ妻問いしたと言います。大物主の妻の三穂津比売であるより事代主命の妻である美保津姫の方がこの説話に

は相応しいと思いました。出雲在住の「夕暮れのkaka」さんのブログには事代主神が鴨氏とされるヒントを提

供しています。ご一読を。

5 神武天皇と事代主神

壬申の乱における事代主神の託宣は「神大和磐余彦天皇の陵に馬および種々の兵器を奉れ」と胸形系同族であ

る高市県主の口から発せられます。神大和磐余彦天皇とは初代の神武天皇の和風諡号です。九州の日向を出発

して各地の強者と戦いながら東遷し、大和の橿原を都としましたが、この神武天皇の正妃となったのが、事代

主命の娘の姫蹈鞴五十鈴媛命である。事代主神にとっては娘婿である神武天皇にも馬や兵器を奉って、子孫で

ある大海人皇子と高市皇子に支援を仰いだのでした。

以上の通り事代主神の託宣の意図は、かって九州を中心とした倭国の構成民の子孫たちが、大海人皇子を担いで

王権奪還の戦いに挑み、勝利した証として、日本書紀に壬申の乱の経緯から戦った者たちの姓氏まで詳細に記録

し後世に伝えようとしたとものと思われます。