窓が付いてきました。

本当に、工事が進むのが早いです。

外壁の構造用合板が、だいたい貼り終わったようです。

窓が付くところが分かります。

現場に立ち寄ります。

天気が良くて気持ちいい朝です。

今日は、Mさんは居ません。他の現場の残工事に行っているとのこと。

こちら側も、ほぼ、外壁の合板は貼り終えているようです。

サッシの取り付けをしています。

不安定な足場の上での作業、器用なもんです。

これは、サッシの外側に付く、防犯用のシャッターの枠です。

「おはようございま~す!」と、中に入ります。

1階の床下地の作業中です。

水平な床を作るための、地味ながら、手間のかかる作業です。

丁寧な仕事です。

105mm角の大引きに90mm角の大引きを架け渡し、910ピッチの碁盤の目状に組んだ剛床仕様です。

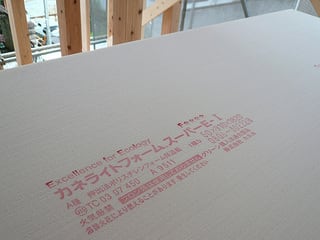

根太は架けずに、この上に、直接、構造用合板の24mm厚を釘で止めて、床下地とします。

根太が無いので、「根太レス」工法などと呼ぶこともあります。

最近は、この工法が多いそうです。

根太を組んで床を貼るより、剛性の高い床になります。

材料も少なくて済みます。

ただ、床面の水平をだすのに、「逃げ」がありません。

根太があれば、多少の不陸を、大引きと、床下地の間の、根太で微調節することができるのですが、その調節のための根太がありません。

土台を敷く段階で、シビアに水平を出しておく必要があります。

レーザー測定器が復旧してきたので可能な工法なのかも知れません。

「お疲れさまです!」と、2階へハシゴを登ってあがります。

2階の方が、明るくて気持ちいいですね。

1階担当よりも、2階で作業するほうが、気分が良さそうです。

彼は、アルミサッシを取り付けるための、下地枠を切り出しています。

整頓されて、綺麗な現場です。

わたしの経験では、仕事が丁寧かどうか、現場がうまく動いているかどうかは、現場が綺麗かどうかで、ある程度分かります。

とっちらかっている現場は、たいてい、仕事もとっちらかったり、時間に迫られて混乱していたりします。

化粧梁(仕上げ後も露出する梁)と束は、日焼け、汚れのないように、きちんと養生されています。

居間と食堂は、斜めの天井になります。

台所から南側を見ると窓。

この窓の向こうは、テラスになります。

居間、食堂の窓です。

想定通り、気持ちのいい窓になりそうです。

隣のキャベツ畑が、未来永劫、キャベツ畑ならいいののに、と思います。

「今日も一日、よろしくおねがいします!」と言って、現場をあとに、会社へ向かいます。

明日は、久々、朝から現場で定例です。