上棟の日の午後

13:20 わたしも昼食を終え、また監理員1号と一緒に現場へ。

おぉ、棟木がすでに上がっています。

現場につくと、まぁ、屋根の高いこと。

自分で設計していて、言うのはなんですが、思ったよりも、高かったです。

低い方の棟木を上げて、位置を決めます。

げんのうで組みつけ。

そんな高いところに、空身で・・・。

絶対わたしには無理。

ここで、お施主様と、おこちゃま監理員2号が合流。

これが、鳶です。

いや~、カッコいいです。

こんな姿を見たら、男の子なら、鳶になりたい!って思うことでしょう。

わたしが女なら、確実に惚れますね。

って、おい・・・(^^ゞ

花より団子。

差し入れに持ってきた茶菓子が余ったことをいいことに、大工さんたちよりも先に、餡ころ餅を食べだす、監理員1号と、2号。

作業は続きます。

現場監督のNさんと、サッシ屋さんが到着したので、一旦、現場定例のために、近所のファミレスへ移動します。

お施主様、監理員1号、2号は帰宅。

ファミレスにて・・・ チェック事項、変更事項の伝達。 サッシ承認。 変更図発行。

などなど、小一時間打ち合わせします。

残念なことに、Nさん、どうしてもという事情が発生して、本日の上棟式には出られないとのこと。

代わりに、Tさんが式の進行に来てくれるそうです。

現場に戻ると、レッカーがいなくなっていました。

家の外形が組みあがりました。真っ直ぐに建つように調整をしながら、建物が揺れないように仮止めの筋交いを施工しています。

いや~、立派。

レベルと直角をあたりながら、調整していきます。

足場の組立も同時に進みます。

16:40 上棟式の準備のために一旦帰宅。

17:00 紙コップを買出しに行き、お酒一升瓶、米、塩、お土産など、必要なものを車に積み込み、現場へ急行です。

既に、本日の作業は終了し、棟木に飾りがつけられ、他の鳶さん、大工さんがくつろぐ傍らで、若い大工2人が、掃除をしています。

これから、簡単に上棟式をします。

宴席を設けるようなのは、車で通勤の今時はあまり宜しくありませんし、明日の仕事にも影響があるので、本当に簡単に上棟式を行います。

早速、持ってきた酒、塩、米をTさんに託し、上棟式の準備をしてもらいます。

参加するのは、最後まで残って作業した棟梁、大工さんと、鳶さん、監督のTさんの合計10名です。

魔よけの「幣串」(へいぐし)です。

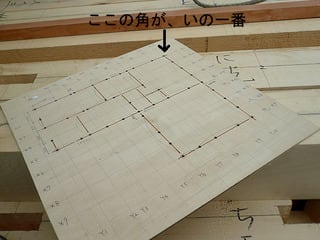

柱の四隅に、お神酒、米、塩を撒きます。この柱は、「いの一番」。

その後に建物の中に全員入り、建て主の挨拶。

つまり、わたしの挨拶。

そして、お神酒で乾杯。

ここで、中締め。

大工さんが歌を歌ってくれて、手締めしておしまい。

15分くらいで、上棟式終了。

あとは、感謝の言葉と一緒に、ご祝儀と、お土産とを皆さんに渡して、お開きしました。

先日、現場監督のNさんに、今日の日の人数を聞いたとき、15人と言われて、多いなぁ、そんなに人間が必要なのかなぁ、と思いました。

今日、実際に10人の大工さん、鳶さんが、それぞれの仕事をてきぱきと進めるさまを見ると、壮観で、感動的ですらありました。

木造住宅は、本当に、人の手で造るものだと、再認識しました。

後に残り、しみじみと、現場を眺めます。

昨日までの景色と大違い。もう、横に写真を撮っても入りません。

縦で撮らないと。

家に帰る途中、北側から眺めてみました。いつの間にか、空に晴れ間が出ていました。

幣串が、誇らしげに、でも、ちょっと恥ずかしいくらいに、目だってます。

帰路を自転車に乗って急ぐ通りがかりの女子中学生にお願いして、家族で記念撮影しました。

物凄く楽しい一日でした。