高知県立坂本龍馬記念館

(さかもとりょうまきねんかん)

高知県高知市浦戸城山830

桂浜に向けて突き出すように立つ坂本龍馬記念館。ガラス張りのモダンな建物です。

〔顕彰人物〕

坂本龍馬

幕末の動乱期を駆け抜け、日本の夜明けのために東奔西走しながらも明治維新の大業を果たす寸前に凶刃に斃れた志士・坂本龍馬。その活躍は司馬遼太郎氏の著書「竜馬がゆく」や大河ドラマ「龍馬伝」などでも良く知られています。坂本龍馬は1836(天保6年)11月15日、土佐藩の郷士・坂本八平の次男として生まれ、江戸で剣術修行の傍ら佐久間象山の私塾に入塾してその思想を学び、武市半平太や、土佐脱藩後に知己を通じた勝海舟らとの交流を通じて日本を取り巻く状況に危機感を抱き、徳川幕府に代わる新たな枠組みで「日本」を世界に通ずる国家へと生まれ変わらせるために尽力しました。当時犬猿の仲であった薩摩藩と長州藩の手を結ばせ、土佐藩の山内容堂公を動かし、長く日本を統治していた徳川幕府からその統治権を返上させる「大政奉還」へと道を切り拓いた坂本龍馬は、天皇による親政を宣言した「王政復古の大号令」を見ることなく1867(慶応3)年11月15日、京都・河原町の近江屋において同志・中岡慎太郎とともに何者かの襲撃を受けて暗殺され、短くも激しいその生涯を閉じました。

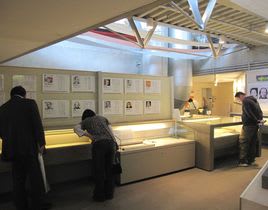

入口の脇には坂本龍馬像が来館者を見守っています(左)。内部は開放感のある造り(右)。

坂本龍馬の遺した偉大な軌跡を現代に生きる人々に知ってもらおうという施設は、各地に建てられています。最も有名なのが高知県の桂浜に立つ巨大な「坂本龍馬像」。それ以外にも生誕地である高知市上町には2004(平成16)年に「高知市立龍馬の生まれたまち記念館」がオープン、亀山社中結成の地である長崎市風頭公園内にも「坂本龍馬之像」が建てられ、北海道函館市にも蝦夷地開拓の構想を抱いていた坂本龍馬の遺志を継いだ甥・坂本直寛が羅臼町に入植した事にちなみ、2009(平成21)年11月に開設された「北海道坂本龍馬記念館」などがあります。今回ご紹介するのは、前述した桂浜の「坂本龍馬像」にほど近い高台に面して建てられた「高知県立坂本龍馬記念館」です。

階段には坂本龍馬の写真が飾られ(左)、龍馬ゆかりの品々が展示されています(右)。

1991(平成3)年11月に開館された「高知県立坂本龍馬記念館」は、坂本龍馬の生誕150年を記念し、その偉大な功績を後世に伝えていく事を目的として建てられた施設ですが、そのオープンまでの道程は決して平坦なものではありませんでした。1984(昭和59)年、「桂浜の坂本龍馬像以外に、坂本龍馬の精神を伝えるものを造りたい」という思いから、高知商工会議所の青年部メンバーを中心に「龍馬生誕150年記念事業実行委員会」が発足、約1,300名の若者たちの賛同を得て建設募金活動が開始されました。10億円を目標に全国的に活動を行いましたが当初は思うように事業は進まず、活動の中止まで覚悟するような状況にまで追い込まれました。しかしながら、高知県知事との直談判を行って支援を取り付けるなど諦める事なく活動を続けた結果、ようやく募金総額8億円と高知県からの助成2億円を受けて1991(平成3)年11月、「高知県立坂本龍馬記念館」はオープンの日を迎える事ができました。

坂本龍馬の生涯を綴ったパネル(左)。土佐帆船「夕顔」の模型も展示してあります(右)。

ここには、坂本龍馬が寺田屋事件で伏見奉行の捕り方百数十人に襲撃された際に使用したものと同じ型の「スミス&ウェッソン・モデル2」型拳銃が展示されていますが、この展示を巡っても紆余曲折がありました。松山市内の男性から拳銃の寄贈を受け、展示を開始したものの、すぐに高知県警から銃刀法違反の疑いがあるという事で物言いがつき、わずか1週間で一旦撤去するという事態となりました。博物館で拳銃を展示する場合には公務員が常勤して管理することが必要で、この点が問題となりましたが、当時の中井洽国家公安委員長が早急に展示できるよう警察庁に指示、運営を委託されている高知県文化財団の職員に県職員の身分を与えるという形で解決が図られ、再び展示が可能となりました。

坂本龍馬像(左)。坂本龍馬が暗殺された近江屋の座敷も実物大で再現されています(右)

司馬遼太郎氏の手紙(左)が展示されています。右は展望台から見た桂浜の景色。

アクセス

・JR土讃線「高知駅」より、高知県交通バス「桂浜」行きに乗車(所要時間約30分)、「龍馬記念館前」バス停下車、徒歩2分。

高知県立坂本龍馬記念館地図 Copyright (C) 2000-2010 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.

高知県立坂本龍馬記念館地図 Copyright (C) 2000-2010 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料

・大人:500円 高校生以下:無料

拝観時間

・9時~17時 (年中無休)

公式サイト

| 龍馬道 あきらめない力―昭和の龍馬が成し遂げた、土佐青年一三〇〇人の夢「坂本龍馬記念館」建設への道橋本 邦健主婦の友社このアイテムの詳細を見る |