瑞光山 清水寺

(ずいこうざん きよみずでら)

島根県安来市清水町528

出雲國神仏霊場・第11番札所

中国観音霊場・第28番札所

出雲観音霊場・第27番札所

通 称

安来清水寺

(やすぎきよみずでら)

緑溢れる静かな山中にある瑞光山清水寺。堂々たる規模を誇る天台宗の古刹です。

〔宗派〕

天台宗

〔御本尊〕

十一面観世音菩薩像

(じゅういちめんかんぜおんぼさつぞう)

瑞光山清水寺が開かれたのは587(用明天皇2)年。蘇我馬子・厩戸皇子(のちの聖徳太子)が、仏教を巡って激しく対立していた物部守屋を攻め滅ぼした「丁未の乱」が勃発した年でもあります。寺伝によると、当時この地は松や柏の木が鬱蒼と茂る薄暗い山林で、近隣の者も近付く事のない気味の悪い山だったそうです。しかも、日が落ちるとこの山から里に向かって怪しげな光が差し込み、人々を畏怖させていたといいます。そんな時にここに立ち寄ったのが、山城国出身で出雲路を遊行中だった尊隆上人でした。瑞光に畏敬の念を抱いた尊隆上人が光の源を探るべく山中へと分け入ると、どこからともなく1人の白髪の老人が現れ、尊隆上人に「これまで観音様をお守りしてきたが、そろそろ常世へと旅立たなくてはならなくなった。代わりに観音様をお祀りしてくれる方を探していた」と1体の観音像を託して立ち去りました。この仏像をありがたく賜った尊隆上人はさっそく山中に小さな草堂を結び、観音様を安置してお祀りしたといいます。これが清水寺の創始とされています。当時は全く水の湧かない場所でしたが、1週間密行を施したところ、不思議な事に草堂のすぐ傍から滾々と清水が湧き出し、四季を通じて変わる事なく常に清らかな水を湛えるようになった事から、山号を「瑞光が射した山」に因んで「瑞光山」、清らかな水に恵まれた寺という事から「清水寺」という名前が付けられたと伝えられています。

石段の先にある大門(左)。参道の脇には岩不動像が参拝者を見守ってくれています(右)。

参道を登った先にある浮見観音(左)と、精進料理を戴ける旅館「紅葉館」(右)

597(推古天皇5)年には清水寺の存在は都へと伝わり、厄払いの霊験あらたかなる事を知った推古天皇によって堂塔の造営や斎田の下賜などのバックアップを受け、山陰における鎮護国家の道場としての地位を築く事となります。しかしながら年を経るにつれて次第に堂宇は朽ち、やがて往時の盛観を窺い知る事も出来ないほどに荒廃の一途を辿っていってしまいました。そんな清水寺が輝きを取り戻すのは、9世紀に入ってから。16歳の若さで清水寺の再興を志した盛縁上人の懸命な努力に対し、時の平城天皇が詔を奉じて七堂伽藍再建の支援を行い、806(大同元)年に名刹の中興が実現しました。この落慶法要は都から多くの公家たちも参列した非常に煌びやかなものだったそうで、あたかも「絵巻を見るが如き」盛大な式典だったと伝えられています。

境内中庭の奥に鎮座する稲荷社(左)と、金魚が泳ぐ池に囲まれた弁天堂(右)。

創建当初の宗派は分かっていませんが、9世紀の半ば頃に大きな転機が訪れます。9年半もの長期間唐で求法の修行を重ね、苦難の末に無事帰国を果たした慈覚大師円仁が、都へ帰る途中の847(承和14)年11月に清水寺を訪れ、「秘密大潅頂光明真言」の秘法と精進料理を伝えます。これを機に清水寺は比叡山延暦寺を本山に仰ぐ天台宗寺院となり、出雲の鰐淵寺や「投入堂」で有名な鳥取県東伯郡の三仏寺、西伯郡の大山寺と並ぶ山陰道随一の天台密教の霊場として人々の崇敬を集めていく事となります。幾度か火災に見舞われながらもその都度再興が行われ、1393(明徳4)年には今もその姿を残す根本堂の建立が行われるなど寺域も定まり、七堂伽藍はもとより48の僧坊を持つ中国地方随一の規模を誇る大寺院として発展を遂げていきました。

中庭から望む「光明閣」と高灯篭(左)。根本堂への石段脇には千年杉が枝を伸ばしています(右)。

しかし、時代は移って風雲急を告げる戦国の世となると、清水寺もその荒波に次第に飲み込まれていきます。京極氏の出雲守護代職から次第に勢力を拡大し、盛時には山陰・山陽8ヶ国を支配するほどの勢力を誇った尼子氏と、安芸国を本拠に急速に勢力を拡大していった知将・毛利元就公との間で起こった中国地方の覇権争いの中で、清水寺も戦乱の舞台となってしまいます。尼子氏は、1566(永禄9)年に本拠地・月山富田城を攻略され、毛利氏の軍門に下って戦国大名としての力を失い滅亡しますが、織田信長公の支援を受けた遺臣・山中鹿之助公や立原久綱公たちは京都・東福寺の僧侶となっていた尼子一族の尼子勝久公を擁立、尼子氏の再興を賭けて各地で抵抗運動を続ける事となりました。

但馬国から隠岐国へと入り、機を窺っていた尼子勝久公は1569(永禄12)年に出雲国に上陸。尼子再興の号令に呼応して集結した尼子氏の旧臣たち約3,000の軍勢を率いて松江の新山城を攻め落とします。勢いに乗って出雲国の旧領を制圧した尼子軍は、本拠地であった安来の月山富田城奪還を目指して進撃しますが、守将・天野隆重公の頑強な抵抗に遭って攻めあぐね、支援のために押し寄せた毛利輝元公率いる13,000の大軍を防ぎきれず、1570(永禄13)年2月に「布部山の戦い」に敗れて撤退を余儀なくされました。この一連の戦いの中で尼子軍は清水寺の根本堂に立て籠もって抵抗し、毛利軍の焼き討ちに遭って境内は炎に包まれてしまいます。この時、大半の堂宇は灰燼に帰してしまいましたが、根本堂だけは僧侶たちの必死の消火活動のおかげで全焼は免れ、今日に至るまでその姿を留める事となりました。その後、中国地方の覇権を握った毛利氏や江戸期の代々の松江藩主の庇護を受け、境内の再建が行われて法灯は守り続けられていきました。

1393(明徳4)年に建立された根本堂(左)と、その奥に立つ鐘楼(右)。

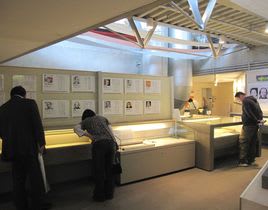

清水寺の広大な境内には、数多くの文化財が点在しています。国の重要文化財にも指定されている根本堂は1393(明徳4)年に建立されて以来、戦国の兵火を乗り越えて現在へと伝えられているもので、江戸時代に何度か修復工事が行われた後、傾斜が著しく腐食や破損も目立ってきたために近年全面解体修理が行われ、4年半の工期ののち1992(平成4)年に修復工事が完了して往時の盛観を取り戻しています。また、有名な三重塔は1859(安政6)年に建立されたもので、33mの高さを誇る山陰唯一の総欅造の木造多重塔です。建立の際には1万人講を組織して資金が集められ、33年もの歳月が費やされました。この間に工事に携わった大工は3世代、ご住職も2代に渡るという大プロジェクトでした。島根県の指定文化財となっているこの三重塔には拝観料を納めると登る事ができますので、訪れた際にはぜひ素晴らしい眺望を味わってみてください。その他にも山陰屈指と讃えられる美しい庭園「満月の庭」のある光明閣や、「鶴亀の庭」と呼ばれる庭園と1805(文化2)年に松江藩7代藩主・松平不昧公をもてなすために時のご住職・恵教和尚が建てたといわれる茶室「古門堂」が見所の蓮乗院、国の重要文化財に指定されている十一面観世音菩薩立像(伝平安時代作)などが所蔵されている宝物館、精進料理を戴く事のできる旅館「松琴館」や「紅葉館」など、山陰の古刹・清水寺の境内は魅力に満ち溢れた癒しの場となっており、厄払いはもちろんの事、山陰に根付いた仏教文化や美しい自然を堪能するために訪れた数多くの参拝客で連日賑わいを見せています。

緑に包まれた蓮乗院(左)と、1859年建立の三重塔(右)。山陰唯一の木造重層塔です。

三重塔は内部拝観が可能で、最上階からは緑あふれる森の向こうに中海を望むことが出来ます。

アクセス

・JR山陰本線「安来駅」下車、車で15分 (境内駐車場:100台)

瑞光山清水寺 地図 Copyright:(C) 2011 NTT Resonant Inc. All Rights Reserved.

【境内図】

拝観料

・境内無料

光明閣書院庭園(抹茶付) 大人:600円、学生:400円

宝蔵(宝物館) 大人:300円、学生:150円

三重塔登閣 大人:200円、学生:150円、小学生・幼稚園:100円

※上記3点セットだと900円(大人のみ適用)となります

拝観時間

・6時~18時(4月~10月)

・6時~17時(11月~3月)

※庭園や三重塔の拝観時間は9時~17時

公式サイト