田中神社

(たなかじんじゃ)

京都市左京区田中西樋ノ口町1

〔御祭神〕

-主祭神-

大国主命

(おおくにぬしのみこと)

-合祀-

倉稲魂大神(うかのみたまのおおかみ) 稲田姫大神(いなだひめのおおかみ)

事代主大神(ことしろぬしのおおかみ) 猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)

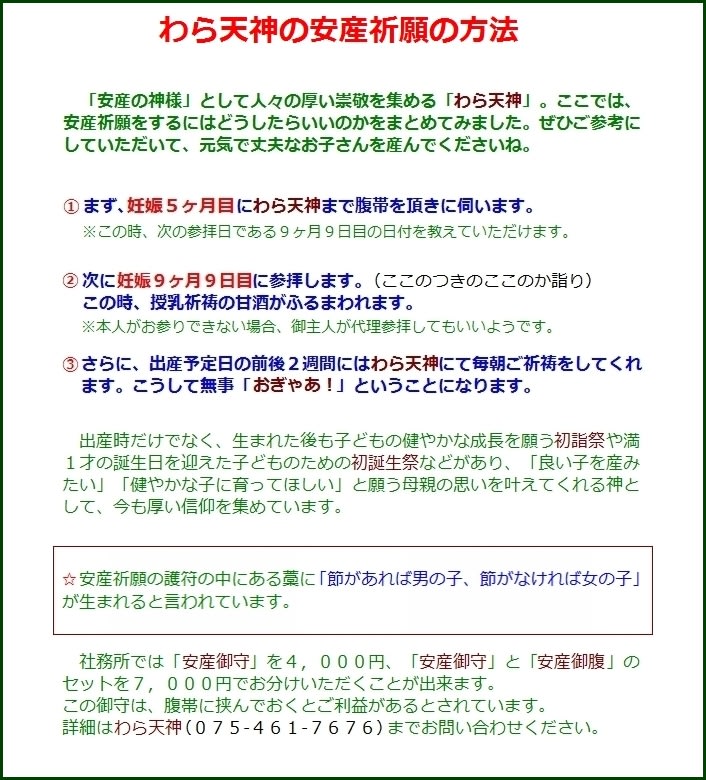

京都の市街地には、JRをはじめとして阪急電鉄や京阪電鉄、京都市営地下鉄など、様々な鉄道が走っています。下鴨神社の南にある出町柳から比叡山へと伸びる叡山電鉄も、京都市民の貴重な移動手段として大きな役割を果たしています。その叡山電鉄の駅のひとつ、元田中駅のすぐ南に、長い歴史を持つ古社が鎮座しています。その神社の名は田中神社。大国主命を御祭神に、地域の産土神として人々から崇敬を集めている神社です。

一の鳥居(左)から続く参道の途中には旧社殿地を偲ぶ榊が植えられています(右)。

この地域は、元々「田中村」と呼ばれる村があり、田中氏と呼ばれる豪族が勢力を保っていた土地でした。「田中」という姓は特に西日本に数多く見られる名前ですが、これは稲作が西日本から各地へと広がっていたために水田にまつわる名前も同様に広がったためではないかと見られています。こういった事から、都に近いこの地が全国の「田中姓」の発祥の地であるという説もあるようです。田中の地は京都御所から北東の位置にあり、「鬼門」にあたる事から、古代より鬼門の方除けのための守護神が祀られていたといわれています。

参道の先に立つ二の鳥居(左)をくぐると、孔雀が飼われているケージがあります(右)。

社伝によると、田中神社は1161(応保元)年に大国主命を御祭神として創建され、弘安年間(1278~88年)に河崎総社と呼ばれた神社の跡地に田中村の氏神として遷座されたと記されています。しかし、平安時代に編纂された歴史書である「日本三代実録」巻7の中の863(貞観5)年5月22日の条に「是日。勅遷山城國廣幡神。田中神於愛宕郡伊佐弥里。以舊社近於汗穢也。」つまり愛宕郡の伊佐弥里から田中神が遷座されて祭祀されたという記述が見られる事から、これが田中神社の真の創始ではないかとも見られています。

社殿の正面に立つ拝殿(左)と、1892(明治25)年に遷座された玉柳稲荷社(右)

応仁の乱の頃には氏子たちが「田中講」を築き、田中神社を守るために結束を固めていましたが、1474(文明6)年8月1日に西軍の攻撃を受けてあえなく境内は炎上の憂き目に遭います。1536(天文5年)に起きた天文法華の乱でも、比叡山の僧兵と日蓮宗勢力との激しい戦いの兵火に巻き込まれ、田中講ともども焼き討ちに遭ってしまいました。

近隣の下鴨神社とは中世にその末社となっていた事もあって何かと縁が深く、1628(寛永5)年に行われた下鴨神社の式年遷宮の際には、その境内に鎮座していた比良木社の旧殿を下賜され、これを移築して社殿としました。しかしながら、この社殿も1706(宝永3)年に田中村で発生した火災のために炎上し、同時に田中神社に関して記された貴重な古文書も焼失してしまいました。その後社殿は再建されましたが、徳川家の崇敬も厚く、三つ葉葵の御紋が付された事から、この再建に関して徳川幕府からも相応の支援があったと思われます。その後、1892(明治25)年には近隣の「団子の森」に祀られていた玉柳稲荷社を境内末社として遷座し、現在の威容が整う事となりました。

田中神社の社殿。提灯には徳川家の家紋「三つ葉葵」が描かれています。

同志社英学校に通った徳富蘇峰の学びの地である事を偲んで建てられた石碑(左)と北の鳥居(右)。

アクセス

・叡山電鉄本線「元田中駅」下車、南東へ徒歩3分。

田中神社地図 Copyright (C) 2000-2009 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.

田中神社地図 Copyright (C) 2000-2009 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料

・境内無料

拝観時間

・常時開放

義満は息子・義嗣の元服式を、天皇の子「親王」の元服と同じ格式で、しかもそれを宮中で行うということを強行しています。天皇側からすれば、かなりのプレッシャーや危機感を感じる「暴挙」だったのでしょう。偶然にも(?)その10日あまり後に義満は急の病で亡くなってしまいます。何だかキナ臭い感じがしませんか?

義満は息子・義嗣の元服式を、天皇の子「親王」の元服と同じ格式で、しかもそれを宮中で行うということを強行しています。天皇側からすれば、かなりのプレッシャーや危機感を感じる「暴挙」だったのでしょう。偶然にも(?)その10日あまり後に義満は急の病で亡くなってしまいます。何だかキナ臭い感じがしませんか?