爆笑問題・太田光がハマった

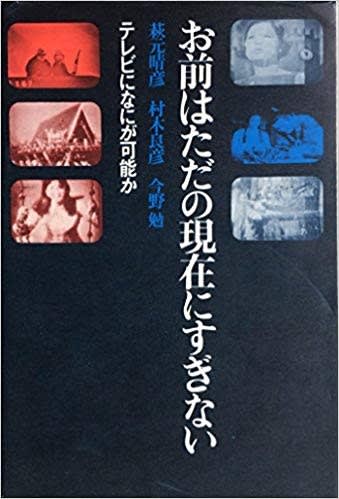

『お前はただの現在にすぎない』とは?

テレビとは何か、テレビに何が可能か

(文中敬称略)

生放送のスタジオで…

先日、TBSラジオの生番組『爆笑問題の日曜サンデー』に出演させていただいた。番組内の「サンデーマナブくん」という40分ほどのコーナーだ。テーマは「がんばれ!2時間ドラマ」。

1977年に90分の番組として始まった『土曜ワイド劇場』(テレビ朝日)が、2時間枠となったのは2年後の79年のことだ。

その後、80年『木曜ゴールデン劇場』(読売テレビ)、81年『火曜サスペンス劇場』(日本テレビ)、82年『ザ・サスペンス』(TBS)、83年『月曜ドラマランド』(フジテレビ)など、各局が続々と参入していく。80年代後半には、週に6~7本もの2時間ドラマが放送されていたのだ。

しかし、乱立による質の低下やパターン化、視聴者側の嗜好の変化、テレビを取り巻くメディア状況などから、2005年の『火サス』を皮切りに2時間ドラマ枠は徐々に消えてゆく。

今年3月に『月曜名作劇場』(TBS)が終了したことで、「民放地上波のレギュラー放送枠」としての2時間ドラマは、40年を超える歴史に幕を閉じた形だ。

この日の「サンデーマナブくん」は、「2時間ドラマの隆盛と消滅の理由を探ろう」といった主旨だった。

とはいえ、当日の生放送で話した内容を、ここで書きたいわけではない。初めてお会いした「爆笑問題」のお二人に挨拶をした際、太田光が口にした一冊の本のことである。

コーナーの冒頭で、進行役である江藤愛アナウンサーが、私の略歴を紹介した。すると太田がすかさず、「テレビマンユニオンの方ですか」と聞いてきたのだ。

約20年間、プロデューサーとして番組制作を行ってきたことを伝えると、太田はいきなり、「僕、今ちょうど、『お前はただの現在にすぎない』を読んでるんですよ。しかも、すごいハマっていて。その頃のことも調べてるんです」と嬉しそうに言うではないか。

正直、驚いた。まさか、生放送の場で、太田から、そのタイトルが飛び出すとは思わなかったからだ。何しろ、出版されたのは50年前であり、リスナーのほとんどは聞いたこともない本のはずだ。

「爆笑問題」太田光が今、ハマっているという『お前はただの現在にすぎない』とは、一体どんな本なのか……。

テレビとは何か

それは、ドキュメンタリー『あなたは……』から始まる。

「いま一番欲しいものは何ですか?」

「総理大臣になったら何をしますか?」

「天皇陛下はお好きですか?」

若い女性が、矢継ぎ早に質問を繰り出ていく。だが、その女性インタビュアーの姿は見えない。声だけだ。画面に映っているのは通勤途中のサラリーマンであり、魚河岸で働く仲買人であり、小学生の男の子である。彼らは、質問の意味を深く考える余裕も与えられないまま、質問の連射に即興で答えていく。

この後も質問は続き、やがて「ベトナム戦争にあなたも責任がありますか?」、「では、その解決のためにあなたは何かしていますか?」、さらに「祖国のために闘うことが出来ますか?」と畳み掛けていく。

829人の人々に、同じ「問いかけ」を敢行したこの番組は、それまで誰も見たこともない、斬新なテレビ・ドキュメンタリーだった。正直な言葉、取り繕った言葉、そして戸惑った表情や佇まいも含め、カメラが活写したのは1966(昭和41)年の“現在”を生きる、日本人の“自画像”そのものだったのだ。

今も放送史に残る傑作ドキュメンタリー『あなたは……』とはそんな番組であり、この年の芸術祭奨励賞を受賞した。制作したのは、当時、TBSのテレビ報道部に在籍していた36歳の萩元晴彦だ。構成は若き日の寺山修司。音楽は後に「現代音楽の巨匠」と呼ばれる武満徹である。

早稲田の露文科を卒業した萩元が、ラジオ東京(現TBSテレビ)に入社したのは1953(昭和28)年。奇しくも、日本でテレビ放送が開始された年だ。はじめラジオ報道部に配属され、録音構成『心臓外科手術の記録』で民放祭賞を受賞した。

後にテレビ報道部に転じてからも、『現代の主役・小澤征爾「第九」を揮(ふ)る』で、やはり民放祭賞を受賞。番組制作者として評価は高まっていく。

そんな萩元に大きな転機が訪れるのは1968(昭和43)年である。前年に制作した『現代の主役・日の丸』に対して、視聴者から抗議、非難、脅迫風の電話が殺到した。同様の投書も多数舞い込んだ。さらに、当時の郵政大臣が閣議で「偏向番組」だと指摘し、電波監理局の調査が行われる騒ぎとなった。

これに対し、会社側は萩元のニュース編集部への配転を決定。また同時期に、ベトナム戦争の内実を伝えようとした『ハノイ田英夫(でんひでお)の証言』も問題とされ、田はTBSを去り、演出した村木良彦は、萩元と同様、会社から処分を受けた。

組合側は、これらを不当として立ち上がり、いわゆる「TBS闘争」へと発展していく。

1969(昭和44)年、萩元はTBSにおける後輩であり仲間でもある村木良彦、今野勉と共に一冊の本を出版する。当時の状況の克明な記録であり、「テレビとは何か」を徹底的に考察したこの本が、『お前はただの現在にすぎない~テレビになにが可能か』(田畑書店刊、後に朝日文庫で復刊)だ。

この本には、当時の様々な言葉が集録されている。議事録、声明文、ビラ、発言、証言などだ。その間を縫うように、3人の制作者の<問い>が続いていくのだ。テレビとは何なのか。テレビに何ができるのか。テレビの表現とはいかなるものなのか。それらの問いかけは、彼らにとって「お前はいま、どう生きているのか」という問いと同義だった。

3人の制作者は探り、自問自答していく。

「テレビは時間である」

「テレビは現在である」

「テレビはドキュメンタリーである」

「テレビは対面である」

「テレビは参加である」

「テレビは非芸術・反権力である」

そして、さらに書く。

「テレビが堕落するのは、安定、公平などを自ら求めるときだ」と。

日本初の番組制作会社「テレビマンユニオン」誕生

60年代末。それは国内で学園紛争、国外ではベトナム戦争という騒然たる時代だった。

共著者である村木良彦も今野勉も、萩元に負けず劣らず個性的で優れた制作者だ。しかし、国の許認可事業としての放送局を経営する側から見れば、彼らは会社の言いなりにならない“危険分子”と映ったかもしれない。ひと癖もふた癖もあるこの男たちが、自由に番組を作ることを許すわけにはいかなかった。

やがてTBS闘争が沈静化し終息に向かうころ、彼らは「ものをつくるための組織」「テレビ制作者を狭い職能的テリトリーから解放する組織」、つまり「テレビマンの組織」をつくることになる。実現へ向けて、水面下で難しい地ならしを行ったのは、村木や今野と同期入社の吉川正澄(きっかわ・まさずみ)だ。

1970(昭和45)年2月25日、萩元、村木、今野、吉川たちTBS退職者に、契約・アルバイトのスタッフも加えた総勢25名が、日本初の番組制作会社を創立した。「テレビマンユニオン」の誕生である。それは、番組をつくること、流すこと、その両方を放送局が独占的に行ってきた日本のテレビ界にとって一種の革命だった。

萩元は、皆に推される形で初代社長となる。この時、連日の話し合いの中で決めた組織の基本三原則は「合議・対等・役割分担」。それはテレビマンユニオンの創立から半世紀近くが過ぎた現在も生きている。

三原則の意味について、萩元はこう語っていた。「経験年齢とは一切関係なく全員が“対等”で、その運営は“合議”でなければならず、社長は選挙によって選ばれた者が“役割分担”する。全員が“やりたいことをやる”ために」。

半世紀後の『お前はただの現在にすぎない』

私がテレビマンユニオンに参加したのは、創立から約10年後の1981年だ。現在は、制作会社として大手の一つだが、当時はまだ規模も小さく、いわゆるベンチャーみたいなものだった。

採用試験は2年に1度。年齢・学歴・職歴・性別・国籍等、一切不問。1980年冬に行われた試験に挑んだ者、1600名。合格者は4名だった。

当時、村木が2代目社長を務めていた。新人4名が初めて揃った初日、私たちに向かって、村木は2つのことを言った。

「明日ツブれるかもしれませんが、

それでもいいですか?」

4名のうちの2名は新卒。私ともう一人(女性)は社会人経験があった。私自身は、高校教師の職を辞して、テレビマンユニオンに参加していた。ここで「ツブれるかも」と言われても、すでに帰る場所はない。もちろん、村木は私たちの覚悟を問うたのだ。

この時、もう一つ、村木が言ったのは……

「組織に使われるのではなく、

組織を使って仕事をしてください」

これに、シビれた。約40年も前に、新人に対して「組織に使われるな、組織を使って仕事をしろ」と迫る組織。これに感激したのだ。「明日ツブれてもいいや」と思った。以来、『お前はただの現在にすぎない』一冊と、この言葉を拠りどころに、20年にわたってテレビの仕事をすることになる。

2019年、すでに萩元も、村木も、吉川も故人となった。一人、今野だけは、元気だ。83歳の今もバリバリの現役演出家である。そして、テレビもまた「問い」を続けており、「現在」であり続けている。

今、太田光が精読しているという、『お前はただの現在にすぎない』。この本で太田が何を感じ、何を思い、何を考えたのか。別の機会に、太田自身のテレビ論を含め、ぜひ聞いてみたい。いや、私だけでなく、泉下の萩元や村木にも聞かせたいと思う。

それを聞き終わったら、今度は萩元が太田に対して、一つの「問いかけ」をするはずだ。ドキュメンタリー『あなたは……』で、829人の日本人に投げかけた、最後の質問である。

「最後に聞きますが、あなたはいったい誰ですか?」

(文中敬称略)