photo by H.Usui

【独占インタビュー】

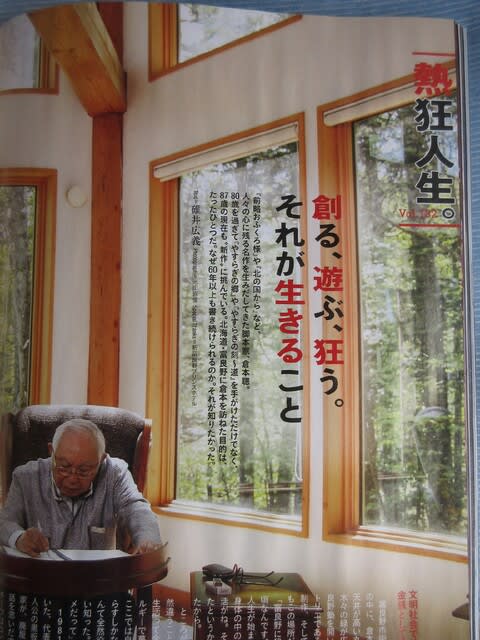

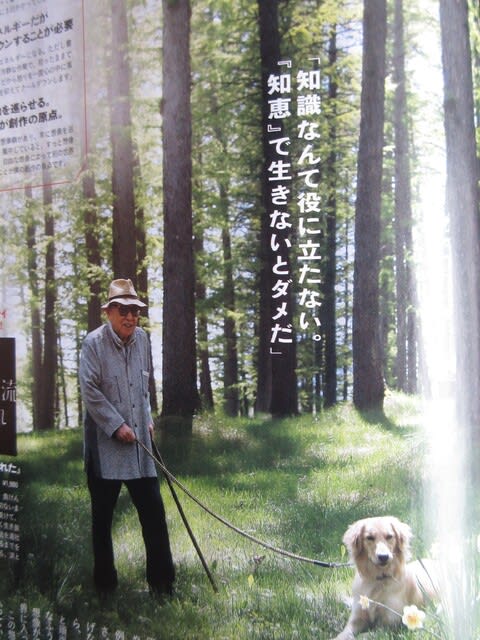

87歳・倉本 聰は、

なぜ60年以上も書き続けられるのか?

(4)

創造の原点は、想像によって別世界へ入ること

今も脚本を書くこと自体が最高の楽しみであり、熱中できることだと言う倉本。その「原点」はどこにあるのだろう。

「想像することでしょうね。想像は自由ですから。あのオードリー・ヘプバーンが遊びにきて、富良野を案内してるとか。今、マリリン・モンローがそこから入ってきたらどうなるんだろうとか。まあ、僕にとってのミューズ(女神)だから登場人物が一時代古いんだけど(笑)。かなり飛びますよ、僕の想像は。これって眠ってる時の夢じゃなくて、目が覚めてる時の想像です。実は想像癖っていうのがガキの時からあって、常に想像を巡らせてる。 戦時中の空襲の時、防空壕で、怖いわけよ。ズドンズドンってそこらに爆弾が落ちてくるわけだから。その時親父だったか、おふくろだったか、僕に空襲の怖い音なんか聞かないで『別のことを考えなさい』って言ったんだよね。あれが元なのかもしれない。息子を楽にしてあげたいと思ったんだろうな、きっと。 学童疎開の時も、先生に言われた気がする。腹が減ったとか、田舎の子たちが意地悪だとかじゃなくて、他のこと考えろって。例えば、海で泳いでる時の楽しさ。『お前は昨日まで15mしか泳げなかったんだけど、今日はほら、20mも泳げた。もうちょっと頑張ると25mだ』って。そんなふうに集中してると、すっと想像が湧いてくる。あっちの世界に入っていく。 この想像によって別の世界に入っていくってことが、僕の創作の原点なんじゃないだろうか。想像と創作は、きっと死ぬまでやめられませんね」

倉本聰の3つの信条

1. 1日3cm、1ヵ月で1m。毎日ゆっくりでも続けること。

「地面に埋まった大きな岩も、時間をかければ少しずつ動かすことができる。創作も同じで毎日机に向かって書くことが大事です。1日休めば、回復に3日かかってしまいます」

2. 怒りはエネルギーだがクールダウンすることが必要。

「怒りは創作のエネルギーになる。ただし書くことは非常に冷静な作業で、怒ったままでは書けません。だから怒りを一度心の中に落としこむ。自分を抑えてクールダウンします」

3. 常に想像を巡らせる。それこそが創作の原点。

「子供の頃から想像癖があり、常に想像を巡らせています。集中していると、すっと想像が湧いてくる。自由な想像によって別の世界に入っていくことが僕の創作の原点です」

<「GOETHE(ゲーテ)」2022年8月号より>