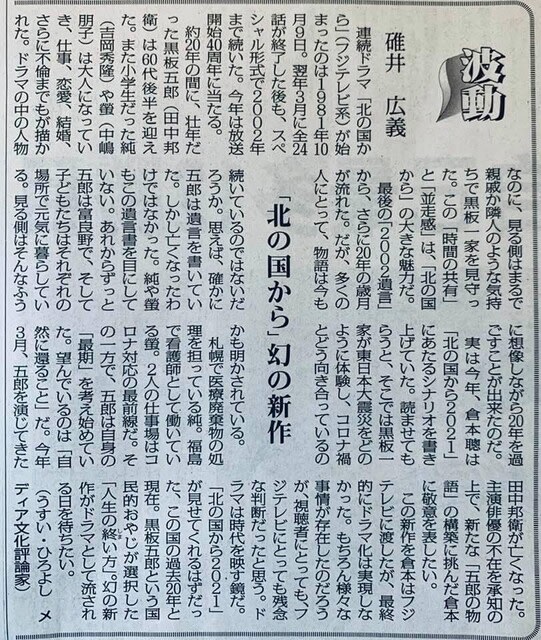

「北の国から」幻の新作

連続ドラマ「北の国から」(フジテレビ系)が始まったのは1981年10月9日。翌年3月に全24話が終了した後も、スペシャル形式で2002年まで続いた。今年は放送開始40周年に当たる。

約20年の間に、壮年だった黒板五郎(田中邦衛)は60代後半を迎えた。また小学生だった純(吉岡秀隆)や螢(中嶋朋子)は大人になっていき、仕事、恋愛、結婚、さらに不倫までもが描かれた。

ドラマの中の人物なのに、見る側はまるで親戚か隣人のような気持ちで黒板一家を見守った。この「時間の共有」と「並走感」は、「北の国から」の大きな魅力だ。

最後の「2002遺言」から、さらに20年の歳月が流れた。だが、多くの人にとって、物語は今も続いているのではないだろうか。

思えば、確かに五郎は遺言を書いていた。しかし亡くなったわけではなかった。純や螢もこの遺言書を目にしていない。

あれからずっと五郎は富良野で、そして子どもたちはそれぞれの場所で元気に暮らしている。見る側はそんなふうに想像しながら20年を過ごすことが出来たのだ。

実は今年、倉本聰は「北の国から2021」にあたるシナリオを書き上げていた。読ませてもらうと、そこでは黒板一家が東日本大震災をどのように体験し、昨年からのコロナ禍とどう向き合っているのかが明かされている。

札幌で医療廃棄物の処理を担っている純。福島で看護師として働いている螢。2人の仕事場はコロナ対応の最前線だ。

その一方で、五郎は自身の「最期」を考え始めていた。望んでいるのは「自然に還ること」だ。今年3月、五郎を演じてきた田中邦衛が亡くなった。主演俳優の不在を承知の上で、新たな「五郎の物語」の構築に挑んだ倉本に敬意を表したい。

この新作を倉本はフジテレビに渡したが、最終的にドラマ化は実現しなかった。もちろん様々な事情が存在したのだろうが、視聴者にとっても、フジテレビにとっても残念な判断だったと思う。

ドラマは時代を映す鏡だ。「北の国から2021」が見せてくれるはずだった、この国の過去20年と現在。黒板五郎という国民的おやじが選択した「人生の終(しま)い方」。幻の新作がドラマとして流される日を待ちたい。

(しんぶん赤旗「波動」2021.10.18)