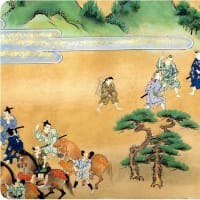

(右上)平等院に退く源三位入道”頼政”

<本文の一部>

源三位入道は、長絹の直垂に、科皮縅の鎧着て、「いまを最後」と思はれければ、わざと兜は着給はず。嫡子伊豆守仲綱は、赤地の錦の直垂に、黒糸縅の鎧着て、「弓をつよく引かん」とて、これも兜は着ざりけり。

橋の行桁を浄妙が渡るを手本にして、三井寺の悪僧、渡辺の兵ども、走り渡り、走り渡り、戦ひけり。ひっ組んで川へ入るもあり。討死する者もあり。橋の上のいくさ、火の出づるほどこそ見えにけれ。

先陣上総守忠清、大将に申されけるは、「橋の上のいくさ、火の出づるほどになりて候。かなふべしともおぼえ候はず。今は川を渡すべきにて候ふが、をりふし五月雨のころにて、水量はるかにまさりて候。渡すほどにては、馬、人、押し流され、失せなんず。淀、一口(いもあらひ)へや向かひ候ふべき、河内路をやまはり候ふべき」と申せば、下野の住人、足利の又太郎すすみ出でて申しけるは、「おおそれある申しごとにて候へども、悪しう申させ給ふ上総殿かな。目にかくる敵をただいま討ちたてまつらで、南都へ入らせ候ひなば、吉野、十津川とかやの者ども参りて、ただいまも大勢にならせ給はんず。それはなほ御大事にて候ふべし・・・・・坂東武者のならひとして、川をへだつる敵を攻むるに、淵、瀬をきらふ様やある。この川の深さ、浅さも、利根川にいかほどの、劣り、まさりはよもあらじ。いざ渡さん」とて、手綱かい繰り、まっ先にぞうち入れける。

同じく轡を並ぶる兵ども、・・・・・・三百余騎ぞうち入れたる。

足利(又太郎)、大音声をあげて下知しけるは、「強き馬をば上手に立てよ。弱き馬をば下手になせ。馬の足のおよばんほどは、手綱をくれてあゆませよ・・・・・敵射るとも、あひ引きすな。つねに錣をかたぶけよ。あまりにかたぶけて、天辺(兜の頂にある穴)射さすな。かねに(流れと直角に)渡して、あやまちすな。水にしなひて、渡せや、渡せ」と下知して、三百余騎を一騎も流さず、向かひの岸にざっと渡す。

足利(又太郎)は、・・・・・・・宮の御方にわれと思はん人々は駆け出で給へや。見参せん」と言ひ、平等院の門のまへに押し寄せ、をめいて戦いけり。

これを見て、二万余騎うち入れて渡す。馬、人にせかれて、さすがに早き宇治川の水は、上へぞたたへたる。

いかがしたりけん、伊賀、伊勢両国の軍兵六百余騎、馬筏を押し切られ、水におぼれて流れけり。・・・・・・・

宮(高倉の宮・以仁王)を南都へ先立てまゐらせて、三位入道(頼政)以下残りとどまって、ふせぎ矢射けり。三位入道、八十になりていくさして、右の膝口射させて、「今はかなはじ」とや思はれけん、「自害せん」とて、平等院の門のうちへ引きしりぞく・・・・・・三位入道は、釣殿(宇治川畔にあった)にて長七唱を召して、「わが首取れ」とのたまへば、唱、涙をながし、「御首、ただいま賜はるべしともおぼえず候。御自害だに召され候はば」と申しければ、入道、「げにも」とて、鎧脱ぎ置き、声高に念仏し給ひて、最後の言こそあはれなれ。

むもれ木の 花さくことも なかりしに みのなるはてぞ かなしかりける

と、これを最後のことばにて、太刀のきっ先を腹に突き立て、たふれかかり、つらぬかれてぞ失せ給ふ。・・・・・・首をば、唱泣く泣く掻き落し、直垂の袖に包み、敵陣をのがれつつ、「人にも見せじ」と思ひければ、石にくくりあはせて、宇治川の深きところに沈めてけり。・・・・・・・

・・・・競滝口をば、平家の兵、「いかにもして生捕りせん」とて、面々に心をかけたりけれども、競も心得て、散々に戦ひ、自害してこそ失せにけれ。

(注)カッコ内は本文ではなく、私の注釈記入です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<あらすじ>

(1) 源三位入道・頼政は、弓を強く引くためにわざと兜をつけず、嫡男の

仲綱もこれにならう

(2) 平家の先陣、上総守・忠清は、川の水量が多く無理に渡河すれば人馬を

失いましょう・・・と、回り道を進言する。

ところが、足利の又太郎・忠綱は、「時が長引いては良くありません

この川の様子どれほどのことがありましょう・・・」と、まっ先に川へ

入り進んだので、続いて三百余騎が入った。

又太郎は、急流の川の流れに人馬の”渡り方”を細かく指図して、一騎

も流さずに向こう岸に渡りきったのであった。(見事な下知!)

(3) 平家軍二万余騎?もこれを見て渡るが、伊賀・伊勢の兵たち六百余騎が流

れに水におぼれたという。

(4) 高倉の宮を南都へ先発させて、頼政以下は三井寺に留まって防ぎ戦った

が、多勢に無勢、”頼政”は膝口を射られて重傷を負い、平等院内へ退

き自害して果てたのであった。

(その場所は、今も「扇の芝」として保存されている)

”むもれ木の 花さくこともなかりしに みのなるはてぞ かなしかりける”

埋もれ木のような 私の一生に 花の咲くような

思い出も無いが こうして一生を終るのは 悲しいものだ・・・

("06.5.12"古典の仲間と訪れて、源三位入道・頼政公を偲びました)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます