このブログは5月3日から、4日、5日、6日、7日の当ブログの続きです。その1からお読みください。

『国会炎上』 四宮恭二 1984 日本放送出版協会

ボイラー棟の下から続く暖房用管理地下道は、後に建設されたドイツ国会議長公邸の地下室も取り込み、国会議事堂へ通じる暖房用地下道とつながっていた!噂通り、国会が炎上する1933年2月27日の何日も前から、深夜国会議長公邸と地下トンネルを動き回る物音は確かめられていた。また戦後にいたっても、暴力の記憶からか、証言をためらう人々が多かった。しかし1967年のドイツ国会議事堂炎上の真相をめぐるテレビ討論会の一視聴者から、有力な情報がもたらされた。それは事件当時13年間も国会議長公邸に勤務していたボイラーマンのグルーネワルト証言だった。

またグルーネワルト証言をきっかけに、西ドイツ・東ドイツ共同で行われた、合同現地調査でのグルーネワルトの発言を記して真相の一端を示す。出処は、ホーファー『国会炎上』1975年 2巻5章 から またこれをもとにした 四宮の前掲書(401~410頁)である。

1975年12月2日 元国会議長公邸の現場検証

(なお、東ドイツ政府による調査許可と立ち会いが必要だったのは、調査当時の1975年のドイツは、冷戦により、西・東ドイツが分かれたままであり、首都ベルリンは、西ドイツ領の国会議事堂と 東ドイツ領となる元国会議長公邸との間で分断された。ちょうど国会議事堂と議長公邸の間のゾムマー通りに冷戦の壁が築かれているのである。 (ブログ主 注)

国際調査団参加者

証人 グルーネワルト

国際委員会 カーリック教授 、 政治学士 ローガル 、ハインツ・レフェレンツ教授 (ハイデルベルク大学)

東ドイツ側 公邸の一室を借用しているレコード出版社社長 シュミット

建築技師 グラウメンツ

現場検証の重要点

グルーネワルトの追憶で重要な確認すべき点

1 地下道の道筋、その仕組み、機能、進入口・退出口の確認

2 国会議事堂火災前、なぜか2日間にわたって、彼は初めて2階「宴会の間」のためだけの暖房送風の操作をした温風暖房装置のある議長公邸1階の部屋と、2階の「宴会の間」の位置関係の確認

であった。

検証の関心の中心はこの2点をめぐるものであった。

2階の「宴会の間」の真下に 温風暖房装置の部屋はあるのか。 ボイラーマンのグルーネワルトは階下で、温風暖房機からの送風開口部の隙間より足音や、人の話を聞いたと手記に残していたのだから。

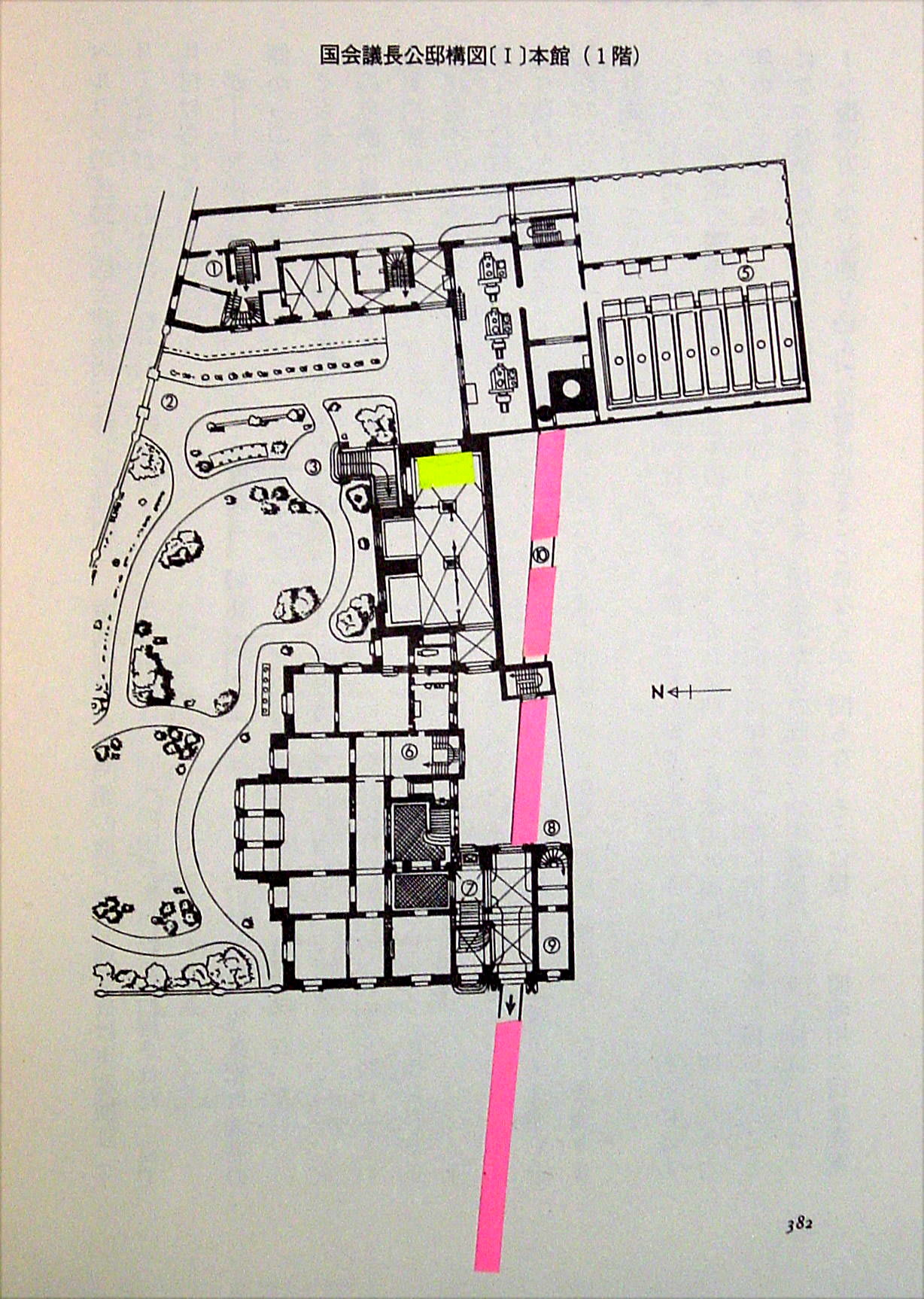

四宮382p

四宮382p

四宮 383p

四宮 383p

すでに5月7日の当ブログで紹介したように議長公邸図面の黄緑色のマークの部屋が、2階の「宴会の間」でありその真下の1階の部屋が、温風暖房の機械室である。

彼グルーネワルトは検証で、このあたりを正確に覚えていて突き止めることができたのであろうか。

以下四宮の指摘を記す。

「 調査団の一行は、、まず庭園から直接本階(日本でいえば2階)へ通じる大きな外階段から」始まった。

グルーネワルトはこれを昇れば、当時のいわゆる「宴会の間」へ達する道筋であることに気づいていた。一行はそこから、玄関の内側に当たる1階へと大理石の階段を降りていったが、グルーネワルトはここで、もよく勝手を心得ていて、その玄関に守衛詰所があり、アーダーマンがそこで監視に立ち、門の開閉を管理していたことを正確に覚えていた。

そして今度は、その地下室への道筋なのだが、証人グルーネワルトはここでも誤ることなく、守衛詰め所の斜め向かいにある、、つまり、玄関の左手にあるドアを指して、そこを開けると階段があり、その階段を越えると、(ただし階段は二重になっていて、一旦地下1階に降りて、さらにもう一つ階段を降りると最低階の)地下二階の部屋へ行けるようになっていることを指摘した。

果たしてグルーネワルトの言うように、二重になった螺旋階段(合計16段)を地下まで行きついたところで、前を見ると、鉄の扉があり、その右に並んで木の扉がある。ただし、この鉄扉の方は、グルーネワルトの方は、どうも見覚えがなかった。

東独側の調査団員の一人グラウメンツ氏の所見では、エレベーターの終点でおそらく初めからあったものに相違ない、という。

けれどもグルーネワルトは固執した。エレベーターは一階までしかいっていなかったのだし、だいいちこの地下室にこんな鉄扉は記憶にない、と。

ところがこんどは、同じく東独側のシュミット氏が口をはさんだ。「グルーネワルトさんの言われる通りだ。ここは若干手を加えられたところなのです。数年前までは、こんなエレベーターなんかなかったのです。」

次にはもう一つの木の扉だが、これは地下ボイラー室への入り口で、彼の受け持ち区域はやっとこの扉までだった、とグルーネワルトは証言した。ただ階段を昇ったり降りたりするだけで、それも守衛のところへ、行ったり、修理のため昇り降りしたりするのは、年におよそ二回くらいだったという。

そこで、、一行は、木の扉を開けて、そこから三段ほど降りた部屋に入ってみた。奥行き16.33m、幅4m、高さ3mほどのウナギの寝床みたいな丸天井の部屋だった。この部屋こそは暖房のためのボイラー施設があり、彼が、当時働いていた地下室だ、とグルーネワルトは確信した。が同時に、ここの壁のあたりも少し変わったようだし、、現在そこの置かれているやや大きなボイラーは見覚えのないもので、当時はたしかにこんなものはなかった、と主張した。

これには、(東独側の)シュミット氏もグラウメンツ氏も異議なく肯定せざるを得なかった。・・・現在あるボイラー施設は1966年の年号が記されているように、・・後年に取り付けられ、その新施設の熱気送管を支えるために、あなたの指摘される通り、壁にも若干の手を加えたものである

グルーネワルトは、さらに調査団の質問に答えてこうも語った。当時彼は、朝番、昼番、夜番といった交替制に従い、ボイラー本棟から、地下通路を通って公邸の地下ボイラー室へ働きに通ったものだが、国会大火の1933年2月27日も、その前日から二日にわたり朝番だったと。(四宮 403p~404)

国会放火事件はファン・デル・ルッペの単独犯行とする、トービアスの考えがあり、トービアスは グルーネワルトを攻撃するのに 「当時国会議長公邸には、一人のボイラーマンもいなかった、ここには、およそ燃焼装置というものが全然なかったのだ。」 としている。(四宮394p)

(グルーネワルトは1975年の西独・東独の共同調査立ち会いのもとで、公邸用のボイラー施設もあったことを現地で明確にしたのである。また国会議長公邸の東に元からあった国会用のボイラーからのトンネルが公邸の下を通り、公邸建設の後には公邸とも接続経由して、国会議事堂方向ヘ伸びていることを調査団は確認している。(ブログ主注))

最後は国会火災の前日から事件当日の夜にかけての二日間、彼が命ぜられて「宴会の間」を暖房し続けたという温風暖房機の附設されていた、(宴会の間の) 階下の一室の件である。

宴会の間の下は今ではかなり改変されていたが、グルーネワルトは、温風は天井からの開口から「宴会の間」へ導入されるわけだから、本階(2階)にあるその宴会の間からあまりかけ隔たったところではないとみて、一行は、「宴会の真下」のにあたる大きな今は車庫になっている部屋に入ってみた。ここへは庭からも大きなドアを開けて入れる。

「グルーネワルトはそのときはっきりといった、たしか右手の隅の方に機械類があったあったはずなんですが」 と

(東独の)グラウメンツ技師がひとこと言葉を添えた。

「当時の施設は、とっくに使えなくなってしまいましたし、それに昔の、「宴会の間」も今では撮影室となり、暖房の方式も変わっています。すべてが修繕で、多少様変わりしているのです。温風暖房用の開口部も壁の中に塗り込まれてしまいましたよ。しかし、足音は今でも、上の部屋から聞こえてくるはずです・・・・・・」 (ブログ主 注 これは東独の技師の証言であることに注意、お温風暖房用の開口を塞いでしまっていた1975年の調査当時でも階下では、音が漏れ聞こえるのであるから、1933年当時は温風暖房開口部が開いていたわけだ、「宴会の間」の声がグルーネワルトにブツブツ聞こえたのは納得がいくであろう)

1975年12月2日

元国会議長公邸の音楽室で、国会炎上の真相解明のための国際調査団は休憩をとり、この音楽室で、テーブルを囲んで検証のまとめを皆で話し合っている。

グルーネワルトは、この部屋で、今回の国際調査団の検証について、このようにしめくくっている。

「もしわれわれが、最後に検分した最後の部屋が、「宴会の間」の下に当たるなら、あれしか問題の部屋はないでしょう。そこで私は、ただヴァルブを開ける必要があっただけなのです、すると、身体は暖かくなりましたし、温風は「宴会の間」に通じました。」

この談話の中で、「宴会の間」にいた連中が、放火犯人たちだったということを、そもそも彼は、どこから知り得たのかという質問に対して

「私は、あの下から彼らを暖めてやっていたのですし、したがってブツブツ言う話声を聞いたのですから。同僚のウィトコフスキーは上っていって、彼らを見たのです。守衛のアーダーマンは27日の昼の交替のときに、あの警備員のことについて、また彼の仕掛けた糸とマッチ棒のことについても話してくれました。放火犯人たちは「、火災後は、どこかへ姿を消してしまいました。ボイラー係は、ついに法廷には喚問されませんでした。彼ら警備員たちが、私をきびしく叱責したのは、ここの「宴会の間」でした。私は、彼らに殺されはしないかという恐怖をもっていました。」 (四宮前掲書408p)

と証言しているのである。この言葉にブログ主としては何も付け加えることはない。

『国会炎上』 四宮恭二 1984 日本放送出版協会 を特に現代を読む手がかりとして推薦したい。最近再版したということも聞かないので入手しにくいかも知れない。

四宮のもう一つの著書 『ヒトラー・1932~1934 ドイツ現代史への証言』上・下 1981年 NHKブックス もあげておきたい。これは、発行部数も多かったはずで、いまでも古書店で見つかる。

四宮は、ドイツ国会炎上事件のあった当時、ドイツのベルリンに留学しており、ファシズムになだれうって傾斜していく世界のただ中にいて、多くの資料を見聞・保存していた。この著は大変な労作であると思う。

四宮のこの著書の後に続く、このことに関連した日本の研究書が、出版されてから間もなく30年になるのにその後の資料発掘を追加した労作が現れていないことは残念だと思う。

日本語版のウィキペディアの「ドイツ国会議事堂放火事件」をたまたま一瞥したのだが、四宮もこの書で少し触れて批判しているトービアスの単独犯行説をあげていた。この投稿の経緯がよくわからない。各国版と比較してみる必要があるように思う。四宮のこの著書も参考書目にあがっていたのだが。

ベルリン消防総監は根っからの消防技術屋さんのトップだった。彼はこれまでの一連の私のブログでも紹介したように、ヒトラー政権・警察の、その日のルッペの単独犯行の発表の後、ヒトラー一派が退出した後で、深夜、消防総監として、国会事務局長と一緒に、別の記者会見を開いている。ばらまかれた大量の可燃性の液体や、炭素発火具、たいまつにいたるまで、数多くの出火場所の現場検証・証拠物品から、国会議事堂周辺に張り込んでいた記者団を前に、複数者による放火の犯行を論じていた。

単独犯行として逮捕された、オランダ人ルッペは、強度の視覚障害を持っているが故に職につくことが出来ない男であったのだが。どうして闇の中を、初めて侵入した議事堂内で迷わず、至る所で、短時間に、着火することができたのだろうか。

事件後真っ先に駆けつけ、消防を指揮した消防総監は、事件後の調査検証の委員にも選出されず、のちに部下の公金不正にからみ、いわば別件逮捕され、実刑判決を受け、弁護士とも相談の上控訴手続き中に自死とされ発見され闇に葬られた。

国家は最悪の場合とことん謀りごとをするということは、中国古代史や、近々の世界史を見ても多くの事例があるし、日本のファシズムも、自作自演の事件をテコに世界制覇の妄想を抱き、太平洋・大陸奥深く侵攻し、自壊の道を歩んだ。

なぜ、ドイツ国民はファシズムの道をやめさせられなかったのかという問いは、そのまま、日本の近い過去、現在の問いでもある。

ヒトラーは、獄中で書いたとされる、「我が闘争」で、大衆は小さな嘘は見破るが、巨大な嘘には簡単に騙されるといっていたはず。

現代において、余りに策略が巨大すぎて、世界の国民・市民は騙されていることはないだろうか、この際よく沈思黙考する必要があると考える。

この項終わり