納会での腕相撲大会

志木市躰道協会は優勝大会終了後、志木市民会館パルシティで納会を開催しました。納会の企画と運営はすべて少年少女会員の父母たちによるものでした。山田重幸会長の挨拶から始まり、石川健次先生の乾杯の発声から宴会はスタートしました。

先生たちのジェスチャーにより子供たちが動物を当てるゲーム、ビンゴゲームは全員参加で進みます。優勝者には景品が提供されました。腕相撲大会はトーナメント形式で勝敗を決めていき、とても盛り上がっておりました。

志木市躰道協会は、来年の全国少年少女躰道優勝大会が埼玉県で開催されるので運営も主体的に実行していきます。

(12月25日記)

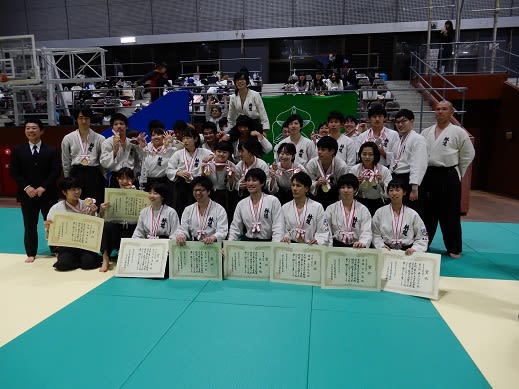

志木市躰道優勝大会

志木市躰道優勝大会に行きました。今回で41回目を迎えた優勝大会には志木市の香川市長、河野市議会議長も参列して挨拶をしておりました。今年の全国少年少女優勝大会で最優秀選手賞を受賞した山田光流選手の特別演武が披露され観客から拍手を受けておりました。会場には埼玉県大会で総合優勝をした時の優勝旗も飾られていました。選手宣誓は飯野愛梧選手が元気よく宣誓をしており競技がスタートしました。指導者は審判を担当し、競技運営は会員の父母たちが担当をしておりました。

来年の全国少年少女躰道優勝大会は埼玉県で開催されることが発表されました。

(12月24日記)

齋藤育代師範の演武を見ている多田廣士師範

また一人躰道の親しい友人が天に旅立たれました。多田廣士師範(70歳)です。日本躰道協会事務局の草創期には平田雅利師範、多田廣士師範、安田康夫師範、そして私の4人で組織運営を担当して躰道創始者・祝嶺正献最高師範の正統な理念と実技を基に全国の会員に伝承しておりました。多田廣士師範は記憶力が優れており、祝嶺最高師範はあの時にはこのようなことを話していたといろいろのエピソードを語ってくれた貴重な人物でありました。

12月2日には最後のお別れをしてきます。

(3年前に御嶽渓谷が見えるそば屋に多田廣士さんと行った時の模様です)

天候に恵まれた日に奥多摩の御嶽まで行きました。青梅線の河辺駅で多田廣士さんと合流。青梅駅で乗り継いで御嶽駅まで行きました。御嶽駅を出ると青梅街道が通っています。左側の坂道を上がると評判の良い玉川屋があるが定休日であった。反対側を少し行ったところに御岳渓谷を眺められる古民家風の手打ち蕎麦「ごろう」に入る。

「蕎麦が出来るまで時間がかかるがいいですか?」と店主が言ってきた。時間には余裕があるので「ゆっくりと時間がかかっても構わない」と言って店にあがりテーブルに着席する。メニューはいろいろとあったが、せいろの大盛りと吟醸酒を注文をする。

蕎麦が出来るまで、多田廣士さんといろいろと情報交換のひとときを過ごす。店からは新緑に映える樹木と御嶽渓谷が眼前に広がっている。手打ちの美味しい蕎麦をゆっくりと堪能しました。

(12月1日記)

祝嶺正献先生の墓参り

躰道創始者の祝嶺正献最高師範の命日に静岡県伊東市にあるお墓にお参りをして来ました。伊東市在住の高道功生先生と駅で待ち合わせ同行しました。

躰道の現状を報告してから、祝嶺最高師範が亡くなられて18年が経過して直接指導を受けた人達も少なくなっています。現在躰道を修練をしている若い会員たちは写真でしか知らない人が多くなっております。今後躰道を創始された祝嶺正献最高師範について記録をまとめて躰道会員に繋いでいくことを宣言してきました。

(11月27日記)

乾正治さん

乾正治さんとは、25年振りにお会いしました。

伊勢神宮に参拝した帰り、宇治山田駅前で丸徳呉服店を経営している乾正治さんを訪れました。

東京国際大学躰道部の出身です。今でも6期の同期生とは連絡を取り合っているとのことで躰道部OB会の状況はよく知っておりました。

躰道部同期の伊藤日出雄さん、高見日出男さん、北川昭雄さん、小山正雄さん、笹川純二さんらの話題が次々に出てきました。中でも警視庁に勤務していた森迫親正さんが15年前に早逝されたことをとても悔やんでおりました。

乾正治さんに前回来た時に、伊勢神宮の外宮と内宮を親切に案内をしてくれたので、今回は一人でスムーズにいくことができました。

帰りには宇治山田駅まで見送っていただきました。元気に活躍している躰道部OBに会えてとてもよかったです。

(11月10日記)

齋藤育代さんと高道功生さん

全日本躰道選手権大会で会った友人たち。

齋藤育代さんは祝嶺正献最高師範の長女であり祝嶺の型を受け継いで伝承している方です。躰道会員の中では慕う若い人が多くおります。躰道のことをよく考えていてオーラがある人です。ご黒うさん饅頭を頂きました。

ヒューゴソン・アルヴァル先生は、大会審判長を担当して競技運営に尽力しております。日本人以上の日本通で人に優しく思いやりのある方です。主に青森県で指導を担当しております。

福長寛之さんは大会試合結果を迅速に処理してインターネットで発信しております。小学校の頃に神奈川県武道館で躰道を一緒に練習していた娘さんの佳苗さんとは久し振りにお会いしました。立派なレディーとなっておりました。

新潟県の荒井和美さんと高柳紀子さんは壮年法形競技に選手として出場をして盛り上げています。

(11月7日記)

北海道大学の選手たち

全日本躰道選手権大会の会場へ行くと多くの友人たちと会えることが楽しみであります。北海道から沖縄までの選手や関係者が一堂に集まる選手権大会です。

6月に札幌へ行ったときに北海道大学の躰道部の稽古を見学しました。今回北海道チームは団体3種目で優勝を果たし総合2位となりました。まだまだ伸びるチームです。

千葉大学躰道部の皆さんとはfacebookで情報交換をしており親しみのあるチームです。礼儀正しさと躰道の理念が浸透しているのは中野哲彌監督の指導によるものです。

山梨県の板山昌司師範は山梨正統館道場を創設して多くの会員を育成しており、今では息子の板山宜弘師範に指導を任せております。昨年甲府市で開催した世界躰道選手権大会の運営は素晴らしいものであったと評価されていました。

静岡県の高道功生師範は、伊東市で祝嶺正献最高師範の近くに住んでいた関係で多くの躰道に関するエピソードを熟知している生き字引の方です。祝嶺正献最高師範の資料をまとめるには必要な方です。

愛知県の山本清隆師範は、団体実戦競技で優勝した油井陽選手、佐々木秀彰選手たちを育成した方です。3年後にオーストラリアで開催される世界躰道選手権大会には愛知県選手を日本代表チームに入れて連れて行きたいと目標を立てております。素晴らしい友人たちと会える喜びを感じております。

(11月6日記)

荒井和美選手(選手宣誓)

第52回全日本躰道選手権大会はBumB東京スポーツ文化館で開催されました。

選手宣誓は新潟県の荒井和美選手が担当をしました。祝嶺正献最高師範が「躰道」を創始されたことで現在選手たちは競技大会に臨むことができ楽しむことを喜びとしていると感謝の言葉を入れて正々堂々と素晴らしい宣誓で感動を与えてくれました。

荒井和美選手は、新潟県で泉智慶師範から躰道の指導を受けて稽古に精進を重ね、社会人大会、全日本大会、世界大会の出場する常連選手です。今大会も壮年法形競技に出場して決勝戦まで順当に勝ち進みました。決勝戦の相手は埼玉県の田部英知選手で3年連続の決勝対戦となりました。勝敗は僅差で2位となりましたが立派なものです。まだまだ伸びしろはありますので今後も期待したいところです。荒井和美選手は娘のすみれさんや息子の風矢さんとも一緒に稽古をしている躰道一家でもあります。新潟県では指導的な立場で組織運営でも率先して尽力されています。

大会会場では、荒井和美選手の演技を熱心に観ている泉智慶師範の姿がとても印象に残りました。

益々のご活躍を祈念申し上げます。

(11月5日記)

谷鉄太郎先生と懇談(ジンジャーズビーチサンシャイン)

躰道範士の谷鉄太郎先生と食事をしながら懇談のひとときを持ちました。

池袋のサンシャインシティ60の59階にあるジンジャーズビーチサンシャイン店でおいしい食事をしながらゆっくりと2時間ほど語り合いました。話題はもっぱら「躰道」についてです。

11月4日に開催される「全日本躰道選手権大会」についての話では、毎回競技運営はよくできていると評価をしておりました。しかし大会運営については祝嶺正献最高師範が存命中の頃と比較をすると大きな相違点があるようです。まず観客動員に対しての方策、有資格者(師範)に対しての開催案内、メディアに対しての広報活動、大会プログラムの事前活用等について話題となりました。第10回全日本躰道選手権大会が千駄ヶ谷の東京体育館で開催されたときの観客数は7400名を集客しており、大会会長である祝嶺正献最高師範の後方に準備された本部来賓席には150名の人たちで埋まっていました。選手入場では生バンドのオーケストラによる「躰道行進曲」(山田竜也先生作曲)の演奏で始まりました。「躰道」という武道を社会に知ってもらう良い機会が全日本躰道選手権大会であるとの理念のもとに、協会執行部、有資格者(師範)、選手や会員たちが一丸となって観客動員に尽力していて大会運営は充実していました。今後の大会運営に期待していきたいとなりました。

(11月4日記)

谷鉄太郎先生

谷鉄太郎先生(躰道八段範士)が我が家へ来られました。

谷先生は、祝嶺正献最高師範が玄制流空手道を指導していた時から習っていたのでもう60年程武道を試みている方です。現在80歳となってもとても元気であり今でも「躰道」と「健康体操」を指導しております。

躰道については創始者である祝嶺正献最高師範が亡くなり18年が経過しており、現在躰道を修行している若い人たちはほとんど知らない世代が多くなっています。躰道はどのように創始されたのか。祝嶺正献最高師範とはどのような人物であったか、その精神を若い人たちに繋いでいきたいと考えております。直接祝嶺正献最高師範から指導を受けた有資格者(師範)たちと交流を図り、創始者について語り合いたい。とコメントをしておりました。

(10月31日記)

総合優勝の東京大学チーム

全国学生躰道優勝大会は東京武道館で開催されました。

総合優勝は今年も東京大学となりこれで11連覇を達成しました。黄金時代の真っ最中です。

2位には千葉大学、3位は北海道大学が入りました。最近学生躰道では国公立の大学が台頭をしております。

(10月10日記)

新潟練武館の女子チーム

全国社会人躰道優勝大会に出場した新潟練武館の女子チームはいつもとても明るくて元気な人たちです。昨年の世界躰道選手権大会で入賞してから、話題性があるということでメディアから取材のオファーが多くなり、躰道の広報に貢献してきました。今年は35周年となるイベントも開催して更に話題を提供してきました。

今回の社会人大会に出場した選手は、荒井和美さん(4段)、高柳紀子さん(4段)、中村遥さん(2段)、泉智慧さん(初段)、渡辺万理子さん、荒井すみれさん(初段)の6名です。リーダーの荒井和美選手は命法形競技で3位入賞する成績を挙げました。出場体験も多くなり自分自身の法形をマスターして演技を披露していました。団体法形競技は「仁制の法形」で挑戦をしました。泉智慶先生の得意とする種目であり、よく稽古を積んでいる様子が伺われました。

今後も益々話題性を発揮して躰道を広報していく新潟練武館の女子チームです。

(9月27日記)

3賞受賞の3選手

第28回全国社会人躰道優勝大会に出場した主な選手たちです。

金子智一選手は個人実戦競技で優勝、制の法形競技でも優勝、殊勲賞を受賞しました。この日は先日生まれた赤ちゃんとグータッチして家を出たとのことで、赤ちゃんの力が押してくれましたね。

稲見安希子選手は女子個人法形競技で優勝しました。瀬藤有希選手を破っての勝利は素晴らしいです。敢闘賞も受賞。大学卒業後も躰道を精進をしている姿がとても輝いています。まだまだ伸びていくことでしょう。

山際真穂選手は、前回最高師範杯を受賞した実力者です。女子個人実戦競技での優勝は貫禄勝ち。連続技の活用で圧倒しておりました。団体実戦競技でもポイントを稼いでおりました。充実して安定感のある選手です。

上原浩之選手は、個人法形競技で優勝しました。技能賞も受賞。北海道大学を卒業後、清水建設に就職をして勤務地の福岡県で普及に尽力しています。

愛知県の佐々木秀彰選手と油井陽選手も実績が多く全日本選手権でも活躍している選手です。

東海大学を卒業後、東京城西地区で稽古を積んでいる飯田桜子選手もよく頑張っております。

(9月26日記)

第28回全国社会人躰道優勝大会の観戦のために東京武道館へ行きました。

開会式では、この全国社会人躰道優勝大会の実行委員長として長年尽力した海野正幸氏と葛西隆氏の二人が逝去されたことに対して全員で冥福を祈る黙祷が行われました。

躰道の各種大会の中で唯一「最高師範杯」のある全国社会人躰道優勝大会です。躰道の実技のみならず日頃の社会生活での活躍も加味されている由緒あるカップで躰道創始者・祝嶺正献最高師範が創設されたものです。

土井光司選手は山梨県で板山昌司師範から16歳の時に指導を受けてから現在まで躰道を継続しており、各種大会も数多く出場している選手で現在は6段位教士の資格を取得して後進の指導にあたっております。今大会の最高師範杯も納得のいく選出でした。おめでとうございます!

北海道大学躰道部の皆さんに講話(同大武道場)

八木政明先生の連絡により、北海道大学躰道部が武道場で練習をしているところを見学することが出来ました。北海道大学のキャンパスはとても広大であります。札幌駅北口から少し歩いたところに大学正門があります。正門から入りクラーク博士の胸像を見て、名所となっているポプラ並木で写真を撮ってきました。キャンパス内のメイン通りは多くの学生たちが自転車を利用して目的地に向かっています。

武道場はキャンパスの一番北側にあり、地下鉄の駅では札幌から二つ目の北18条に位置するのでいかに広いかが分かります。躰道部の練習は、基本鍛錬と運身鍛錬をしておりました。新入部員が「バク転」の練習もしていました。北海道大学躰道部は基本をしっかり稽古しているので学生大会でも法形競技ではいつも入賞をしている実力校です。練習が一段落したところで、「躰道についての講話」を依頼されたので、躰道の創始された頃のことや躰道創始者・祝嶺正献最高師範についての話を部員たちにしました。祝嶺正献最高師範が亡くなられて17年経過しておりますので、現在の学生たちは直接指導を受けたこともなければ会ったこともないわけです。写真でしか知らない状況です。部員たちは一生懸命に話を聴いてくれました。北海道大学躰道部は八木政明先生が創部され指導を始めてから来年で50周年を迎えるところまで来ております。益々の活躍を祈念しております。

(6月30日記)