湯灌と納棺

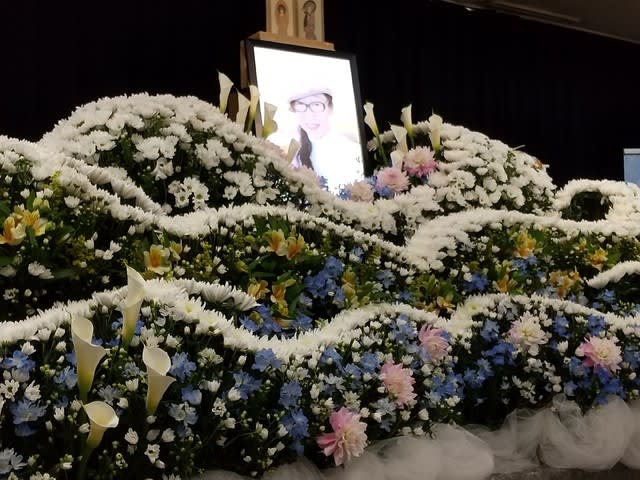

親戚の方が亡くなり、葬儀に参列しました。前日は通夜式の前に「湯灌と納棺」の儀式に立ち会いました。

映画「おくりびと」でこの儀式を説明しておりましたが、実際に目の前で見て湯灌師(ゆかんし)の方の手際のよい仕草は流石であると感心をしました。

湯灌師は男女二人で担当をします。湯灌とは、安置しているご遺体に化粧を施し、身支度を整える儀式のことで、納棺前に行います。

最初は参列者が柄杓のお湯を足元から胸までゆっくりとかけていきます。これを逆さ水と呼びます。

儀式では、男性湯灌師は髪の毛を洗い、男性は顔の髭を剃り、女性は顔の産毛を剃ります。女性湯灌師はご遺体を綺麗に洗い清めます。身体や髪を綺麗に拭いて清め、死化粧をほどこします。

納棺はご遺体を参加者により棺に移してから、死装束に着替えさせるなどの身支度を行います。足袋や足に巻いた脚絆の紐を旅の途中で外れないように堅結びをします。六文銭は三途の川を渡るために懐に入れます。きれいに化粧をしたご遺体はまるで生きているように見られました。

映画「おくりびと」より

お墓を掃除して花を手向けて、線香を灯してから家族のことの報告をします。

父や母など先祖の人たちとお話をすると気持ちがよくとてもすっきりします。

天候に恵まれて風もなく素晴らしい日でした。

霊園には、白いこぶしの花、ピンク色のサクラソウがきれいに咲いておりました。

道を歩いてみるとカーブしているので先が見えない。

文京区関口の胸突坂の横に「芭蕉庵」の入り口があります。

江戸時代を代表する俳人松尾芭蕉(1644~1694)が、2度目の江戸入りの後、1677年から3年間この地に住んだと言われております。

芭蕉は「奥の細道」へ出かける前には、神田上水の改修工事の現場管理人として従事しており、水番屋に住んだといわれる。後に芭蕉を慕う人々により「龍隠庵」という家を建てたが、これが現在の芭蕉庵につながる。その後焼失し、現在のものは第2次世界大戦後の建築であります。

芭蕉庵の池泉は湧水により作られたもので、隣接する「椿山荘」の庭園の水源もこの芭蕉庵の湧水から流れ込んでいたという。

正月の二日の夜にこの回文の歌を三度読んでから枕の下に入れて寝ると良い初夢を見ることが出来るとされています。

江戸時代の元旦は街中が静まり返る一日で次の二日の朝からの「お宝!お宝!今夜の初夢」と言ってこの札を売り歩く宝船売りが江戸の正月の風物詩でした。

我が国には初夢で一年の吉凶を占うと言う風習がありますが、一体いつ見るのが初夢なのか諸説があります。元々大晦日(年越しの夜)は寝ない習慣があったため天明時代(1781~1789)頃は元旦から二日にかけての夢が初夢でした。その後これに変わり「事始め」の二日の夜の夢を初夢ととする事が一般的になりました。

初夢の中身で吉兆を示す有名な言葉に「一富士、二鷹、三茄子」がありますが、富士は「無事」、鷹は「高い」、茄子は「成す」に掛けられた言葉だそうです。この続きもあり「四扇=扇は末広がり」「五煙草=煙が上に登る」「六座頭=怪我がない)からだとか。日本人は古来より駄洒落が好きだったのです。

なお、万が一悪い夢を見た時は初夢枕札を川に流すことで邪気を払い、水に流したそうです。

(芝大門更科布屋店主の独り言、電巧社の皆で吉初夢プロジェクトを参考にしました)

今年も多くの方と交流が出来、いろいろとお世話になりました。

感謝申し上げます。

躰道では、第50回東北地区躰道優勝記念大会が9月に宮城県気仙沼市で開催されたので臨席してきました。この大会が第1回を開催することになった経緯について開会式でお話をする機会がありました。1月には全国範士等競技大会、8月には全国社会人躰道優勝大会で若き躰士たちの活躍状況を観戦できました。

来年は昭和100年、そして躰道創始者である祝嶺正献最高師範の生誕100年となる記念年です。今年も11月26日の命日に伊東のお墓に報告を兼ねてお参りすることが出来ました。

マジックでは、池袋マジック教室を毎月開催することが出来ました。TAMCでは毎月の実例会と研修会に参加することができ、メンバーとの楽しい交流も出来ました。マジックの出演依頼も多くなってきました。

健康面では、体力維持として毎朝のウォーキングと大塚トランパル広場で行われているラジオ体操に参加してから体重も減量できて喜んでいるところです。都内の散策もいろいろと季節の行事に合わせて実施してまいりました。

来年も皆様方との交流が出来ることを願っております。

良い新年をお迎えください。

皮が黄色の玉林と果肉の赤いいろどりを交配して誕生したりんごです。

2018年(平成30年)に新品種として登録されました。

長野県中野市の生産者・吉家一雄さんが育成された品種で、最大の特徴は果肉が赤いことです。

香りが強くほどよく果汁があり、サクランボのようなさわやかな酸味があります。甘みもじゅうぶん感じられ酸味と調和して濃厚な味わいを堪能しました。

いろいろの果物の新品種が出てきておりますが、果肉の赤いりんごは初めて食することが出来ました。とても美味しかったです。

青山霊園には上野英三郎博士のお墓のところに忠犬ハチ公の墓があります。

上野博士が勤務先の東京大学から渋谷駅に帰ってくるときに毎日出迎えているハチ公の姿を多くの人たちが見守っておりました。ある時に上野博士が勤務中に倒れて帰らぬ人となってしまいました。それでもハチ公は夕方になると毎日渋谷駅まで迎えに出ていました。それを見ていた町の人たちは律儀な犬であると「忠犬ハチ公」と呼ぶようになりました。

その後、渋谷駅前には忠犬ハチ公の銅像ができるようになりました。銅像の竣工式にはハチ公も参加していたようです。

青山霊園のハチ公のお墓には「忠犬ハチ公の碑」のと案内がしてあります。

忠犬ハチ公の碑

上野英三郎博士のお墓

橋本駅

首都圏をJRでぐるっと一回りしてきました。

池袋から湘南新宿ライナーで神奈川県の茅ヶ崎まで乗車。そこで相模線に乗り換えます。寒川、厚木、海老名などを通って橋本まで行きます。車窓からは大きな工場が何か所も見えます。穏やかな田園風景もありました。横浜線で八王子へ行くまでは、ニュータウンなどが見えて町の様子が変わって見えます。

八王子からは八高線に乗り換え、拝島を通ると米軍横田基地の脇を通って高麗川まで行き、川越線に入ると武蔵高萩ではTAMCのメンバーの犬竹一浩さんの屋敷にある大きなケヤキが見えます。的場では東京国際大学第二キャンパスの横を通ります。川越で乗り換え南古谷の鉄橋の下にはゴルフ場でプレーをしているグループいました。新駅の西大宮はスポーツで多くの卒業生を輩出している埼玉栄高校の最寄り駅です。

大宮から埼京線で池袋まで帰ってきました。ぐるっと一回り電車の旅でした。

父(久)は、昭和61年7月10日 行年76歳

母(米子)は、平成22年7月12日 行年89歳

毎年7月の第一土曜日に子供たちが集まり墓参をします。

東京在住者と群馬県、神奈川県から暑い中を参加しております。

お墓に並べられた両親の写真が喜んでいるように見えます。

お墓参りをした後は、食事会です。

会場は、深大寺白金亭を予約しています。美味しい食事をしながら、参加者から近況が語られ情報を交換する場となります。みんな元気な様子が伺われ楽しい雰囲気が醸し出されています。

来年は7月5日(土)にみんなでお墓参りをすることを予定されました。

小平霊園のお墓 白金亭の建物

ここまで元気に活動できる身体であったことを喜ぶとともに両親には感謝しております。

健康の為と元気に生活をするために3つのことを試みております。

2012年からTAMC(東京アマチュア・マジシャンズ・クラブ)ボランティア委員として活動をしております。例会や研修会で学んだことをボランティア活動として外部でのマジック出演をしたり、マジック教室を担当してきました。

この10年間の活動記録を見ると最初の5年間には151回担当をしており、後半の5年は38回と減りましたがこれはコロナ禍の関係であります。豊島区の長崎にあるアトリエクラブでは、2014年~2018年の4年間に「マジック教室」を48回担当しました。現在は2019年から毎月2回豊島区で「池袋マジック教室」として主宰して開催しております。

豊島区社会福祉協議会の「としまボランティアセンターだより」には毎月、TAMCの広報を掲載してもらっています。

これからも健康に注意しながら社会還元の活動が出来れば良いと考えております。

今後とも宜しくお願いいたします。

マジック発表会(朝日ホール) 内田光信アメリカ躰道協会会長と

横浜駅西口のオブジェ「あら、今日は」

横浜駅西口の高島屋前の広場には多くのオブジェがあります。

彫刻家の工藤健氏の作品「あら、今日は」というタイトルの彫刻は、女性たちが街で偶然に出会い挨拶をしているところを表現しているもの。

黄金色で全身を表現している女性像もあります。

向かいにあるシェラトンホテルは躰道の親しい仲間の湯浅俊一先生とよく「躰道の組織運営について」打ち合わせをしたところです。