ブログをメインにしていましたのに、妹を失ってから、

何時私もと時々考えるようになりまして、ブログを始める前に頑張っていましたパッチワークのやり残しが気になり始めました。

やはり気になりますのでそちらに取られる時間が多くなりそうです。

二兎は追えそうにありませんがブログもず~~とお休みも気になるしで

これからはますます身勝手でスローなマイペースのブログになってしまいます事ご容赦くださいね。

徐々に減って行ってます。

ウチョウラン

これで全部です(^-^;

後個別で

オットリけど優しい西風に乗って届いた種から咲きました。

ベニバナ

地植えの時期が遅れましたのでヒョロヒョロです。

アカバナルリハコベの鉢に持たれて咲いてます(;^_^A

仲良し♪

同じく

マツモトセンノウ

種なので白も混ざって咲きました。

滅多にアップしなかったオリヅルラン

ストレプトカーパス

オウゴンアサギリソウ

初夏の風に乗って私のお庭へすっかり定着しました。

アフリカフウチョウソウの初開花の日です。

結構ドウモウ可愛い子で勢力拡大中!!

今年は淋しいお花付…しかも遅すぎた感じ

イボタノキ

カワラナデシコ

クガイソウ

一本だけ植えた鉢の方が咲いて複数植えた鉢は咲きません…なんで???

なかなか咲かなかった子ですが今年は咲きました♪

見てくださるかな?

雲南シラン三蝶咲

青梅から♪

シライトソウ

何度か挑戦突然枯らせてた子ですが、この子は元気です。

突然枯れる事があると育て方に書いて有りましたので戦々恐々なのですが・・。

同じく

ブコウスカシユリ

今年は咲きましたよ♪

意外と背が高くて支えは二段構えになりました(;^_^A

なつみかんさんの記事で(スミマセンかなり前の事です)

ホタルブクロにヤマホタルブクロが有るのを知りまし。

家の子にも居るのかなと探しましたら居ました!!

すでに投稿済みですが

普通のホタルブクロ

ヤマホタルブクロ

この子はヤマホタルブクロでした。

ネットから引用しました。

ホタルブクロは萼片の湾入部に反り返った付属体があるのに対して、ヤマホタルブクロでは付属体がなく突起状にふくらんでおり、両者の形態上の差ははっきりしている。

そうです。

忙しい忙しいと言っていましても次男が時間が取れたら誘ってくれますので、奈良のかき氷今年一回目です。

次男は黒蜜きな粉

手前の白玉団子はすでに食べてしまってます主人はマンゴー

そして私は黒糖小豆

平日でも半時間待ちでした。

急に暑くなりましたものね。

皆さんも水分補給充分で熱中症対策しっかりとお過ごしくださいね。

何時私もと時々考えるようになりまして、ブログを始める前に頑張っていましたパッチワークのやり残しが気になり始めました。

やはり気になりますのでそちらに取られる時間が多くなりそうです。

二兎は追えそうにありませんがブログもず~~とお休みも気になるしで

これからはますます身勝手でスローなマイペースのブログになってしまいます事ご容赦くださいね。

徐々に減って行ってます。

ウチョウラン

これで全部です(^-^;

後個別で

オットリけど優しい西風に乗って届いた種から咲きました。

ベニバナ

地植えの時期が遅れましたのでヒョロヒョロです。

アカバナルリハコベの鉢に持たれて咲いてます(;^_^A

仲良し♪

同じく

マツモトセンノウ

種なので白も混ざって咲きました。

滅多にアップしなかったオリヅルラン

ストレプトカーパス

オウゴンアサギリソウ

初夏の風に乗って私のお庭へすっかり定着しました。

アフリカフウチョウソウの初開花の日です。

結構ドウモウ可愛い子で勢力拡大中!!

今年は淋しいお花付…しかも遅すぎた感じ

イボタノキ

カワラナデシコ

クガイソウ

一本だけ植えた鉢の方が咲いて複数植えた鉢は咲きません…なんで???

なかなか咲かなかった子ですが今年は咲きました♪

見てくださるかな?

雲南シラン三蝶咲

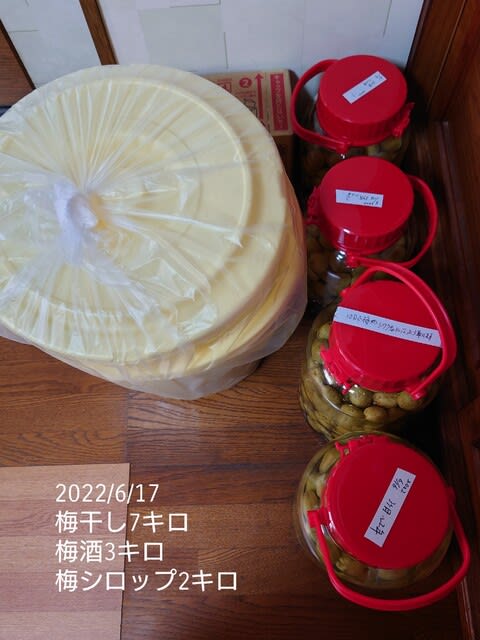

青梅から♪

シライトソウ

何度か挑戦突然枯らせてた子ですが、この子は元気です。

突然枯れる事があると育て方に書いて有りましたので戦々恐々なのですが・・。

同じく

ブコウスカシユリ

今年は咲きましたよ♪

意外と背が高くて支えは二段構えになりました(;^_^A

なつみかんさんの記事で(スミマセンかなり前の事です)

ホタルブクロにヤマホタルブクロが有るのを知りまし。

家の子にも居るのかなと探しましたら居ました!!

すでに投稿済みですが

普通のホタルブクロ

ヤマホタルブクロ

この子はヤマホタルブクロでした。

ネットから引用しました。

ホタルブクロは萼片の湾入部に反り返った付属体があるのに対して、ヤマホタルブクロでは付属体がなく突起状にふくらんでおり、両者の形態上の差ははっきりしている。

そうです。

忙しい忙しいと言っていましても次男が時間が取れたら誘ってくれますので、奈良のかき氷今年一回目です。

次男は黒蜜きな粉

手前の白玉団子はすでに食べてしまってます主人はマンゴー

そして私は黒糖小豆

平日でも半時間待ちでした。

急に暑くなりましたものね。

皆さんも水分補給充分で熱中症対策しっかりとお過ごしくださいね。