弓道教室に入って、今日で5回目になります。

最初は、正座とか礼の仕方を習いました。

そして、すり足での歩き方など。

道場の出入りも、入るときは左足からで、出るときは右足からになります。

さて、最初は基本動作を習いました。

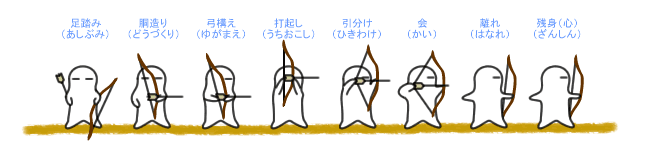

射法八節といいまして、足踏み、胴造り、弓構え、打ち起こし、引き分け、会、離れ、残心(残身) と、8つの行程があります。

先ずは、上の図のような感じで習いました。

まあ、図を見てみれば簡単そうに見えるかも知れませんが、これが中々どうして…。

一番最初は、弓も持たずに、先ずは形からです。

そして、弓を持たして貰い、同じような稽古。

勿論、ゆるんだ弓の弦を張る事も教わりましたよ。

自分の道具は、自分で調整しなければなりません。

そして、次は弓と矢を持っての動作など…。

こうして、一つ一つ道具が増える度に、動作がぎこちなくなります。

やはり、基本動作がしっかり出来てないと、上手く矢を放つ事なんてもってのほかと言うことですね。

さて、今日は初めて『弓(ゆ)かけ』を装着しました。(トップの写真)

弓かけの下には、『したがけ』と言うものを付けます。

かけ紐は、こんな感じで付けますよ。

さてさて、この弓かけを付けて、弓を引こう物なら矢は落とすは、射法八節の形は崩れるやらで大変です。

そして、上の図のように、射法八節の中に細かい動作が入ってくるんですよ。

どんな風になるかというと、下記に記したようにです。

1.足踏み

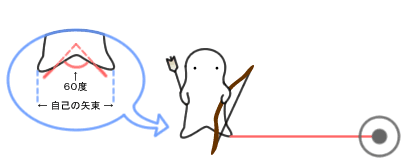

射位にたち、両足を踏み開く動作です。

まず的の方を見ながら左足を半歩開きます。

次に右足も開くのですが、このとき『的を見たまま、右足を一たん左足に引きつけ、その後扇形に一足で踏み開く』方法と、

『目を足元に移して、右足を左足に引きつけず、半歩踏み開く』方法の2種類あります。

どちらにしても開いたときの足の間隔は『自己の矢束』とし、その角度は約60度とされています。

一番安定する体勢ですね。

2.胴造り

重心を腰の中央に置き、心気を丹田におさめます。

このとき、矢をつがえたら、弓の本弭(もとはず:弓の一番下のところ)は左膝頭におき、右手は右腰にとります。

『丹田』とは、おへそのちょっと下あたりのことを言います。

”元気が集まるところ”らしいけどほんとかな??

3.弓構え

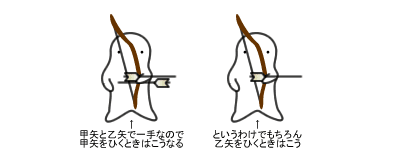

右手を取懸け(とりかけ)、手の内を整え、物見(ものみ)をします。

正面を向き、親指の付け根のあたりにある弦枕(つるまくら)に弦を懸け、中指で親指を押さえて人さし指を添えます。

これを取懸けと言います。

『手の内』は弓を持つ左手の握り方のことですが、これが実は弓を引く上で最大のポイント

というか、むずかしいとこなんでございます。

なんせ、この手の内の握り方ひとつで弓の働きがかわり、結果、矢の速度、貫徹力、飛翔力、集中力などなどに、もろに影響してくるというところなのでございますよ。

永遠の課題

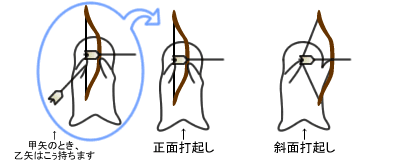

4.打ち起こし

弓矢を持った両手を額のやや上まで打起します。

打起しには、弓構えの位置からそのまま両拳を同じ高さに打起す『正面打起し』と、

”斜面の弓構え”からそのまま左斜面に打起す『斜面打起し』の2通りがあります。

両肩はつられて上がってこないよう注意が必要です。

5.引き分け

打ち起こしから左右均等に引き分けていきます。

引分けには『正面に打起こし、大三で止めずに引分ける』方法と、『正面に打起こし、大三をとって引分ける』方法、『左斜面に打起こし、途中止めずに、あるいは”三分の二”をとって引分ける』方法の三つがあります。

いずれにしても、矢は体と平行に運び、水平を保ちつつ、左右均等に引分けます。

このとき左手は的に向かって押し、右手は右肩先まで引いて、矢は頬につくように(頬づけ)、口のあたり(口割り)で引きおさめ、弦は軽く胸部につけて(胸弦)縦横十文字を作ります。

6.会

形は引分けの完成形ですが、止まっているわけではありません。

ずーーっと天地左右に伸張し、発射の機を熟させます。

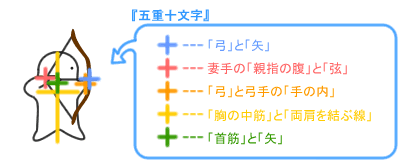

ここでは書ききれないのですが、実はここでもただ引くのではなく、『詰合い(つめあい)』『伸合い(のびあい)』『五重十文字』ということが意識され、弓を引く上でとても重要なポイントだったりするわけです。

あぁ、ムズカシねー。

7.離れ

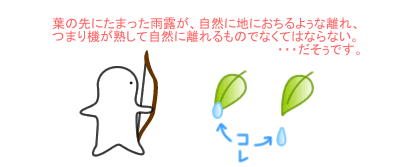

離れは、あくまでも『自然に離れる』のであって、『離す』のでも『離される』のでもありません。(ふ、深い

)

)

会で天地左右に伸張しつづけ、しつづけ、しつづけて~ … 機が熟して自然と離れるのが理想。

と言うのは簡単だけど、実際は、『会で引きすぎて伸びる余地なし』だったり『えいっ、とむりやり離しちゃったり』反対に『引ききれずに弓の力に負けて離されちゃったり』、ほんとにもぅ、いろいろいろいろ…。

気持ち良い離れが出せたときというのは、やはり中る(あたる)確立も高いです。

8.残心(残身)

射は『離れ』で終わったわけではありません。

なお残されたものがあり、それを精神でいえば『残心』、形でいえば『残身』となります。

残身(心)の後、弓を倒し(弓倒し:ゆだおし)、物見(ものみ)を静かに戻し、足をとじます。

これで一射、ひきおわりました。

長いですね~。

でも、それぞれやることいっぱい、しかも深い。

ホントに、この『射法八節』の中には、細かいことが色々とあるんですよ。

これが、すんなり出来たら、しめたものって思いでしょうが、これが中々…。

弓道って、奥が深いです。

さて、弓道教室の終わりが9時頃となり、お腹がペコペコ。

ぐっさん所で、オムソバとノンアルコールビール。

美味しかった~。

あっ、今朝は朝練もしましたよ。

この辺でも、コスモスがチラホラと…。

今年は、咲くのが早いような気がしますね。

走行距離 30km

三国では失礼しました、思わぬ出会いで良かったです。

あのランの女性方、随分お愛想が良くて感じイイ・・

また新しい試みにチャレンジですか? その向上心は

どこから湧くのですか? 凄いなぁーそのやる気・・

道が付く修行は、奥が深いのでしょうねぇー

頑張って下さいね。(^<^)

手順を読んでいますに、これぞ古からの動作!

日本人ならではの所作が身につくことでしょうね~

折角8の残心まで辿り着きましたがその後はやっぱりね~爆

秋です走りやすくなってきます、反面早朝のウエア選びが難しい季節ですね

大いに楽しんで下さい m(__)m

初心者も、経験者も、高段者も、総ての人がこの射法八節を繰返し吟味し練って行きます。

それが弓道。

単純だからこそ、奥が深いのかもしれませんね。

あの女性方は、一期一会のランのチームの方々です。

最近、ランをされる方にも自転車が流行ってるようですよ。

エヘヘ、下手の横好きですね。

やってみたかったと思うもの、生きてるうちにやっておかないと悔いが残りそうで…。

そんなわけで初めて見ました。

とても、面白いですよ~。

そして、楽しいです。

でも、やればやるほど奥が深いですね。

そうなんですよ。

正座の仕方や、お礼の仕方など、これらを覚えていて損はないですね。

何事も、厳かな感じがとても良いです。

あはは、そうですね。

返すお言葉もありません。

こんだけ、ちゃんとしながら、エヘヘ…。

まだ、半袖で走っています。

もがけば、それなりに暑くなるだろうと…。

でも、もうそろそろでしょうね。

アーム付けたり、レッグ付けたり…。

暑くなったら脱げば良いのですが、荷物にもしたくない。。。

色々と悩む時期ですね。

ありがとうございます。

ホント、以前からやってみたかった1つだけに、とても楽しくさせて頂いています。

最初は、もう少し安易に考えていましたが、やればやるほど奥が深いですね。

何事も、基本は大事です。

弓を打って、駄目ならまた射法八節に戻らなければなりません。

的に矢を中てるのが、大事では無いこと…。

素晴らしい事を習ってるんだなと実感しております。

ブログ中にある弓道の射法八節の絵がとても可愛くて、もし可能でしたら使用もしくは参考に絵を描かせていただき、弓道の大会のノベルティグッズもしくは弓道のなかまうちのtシャツのデザイン案にさせていただきたいと思っているのですが、ご了承頂くことは可能でしょうか。

お返事遅くなり申し訳ございませんでした。

『射法八節の図』、お使い下さい。