新学期が始まり、1年生さんも本格的な学習が始まりましたね。

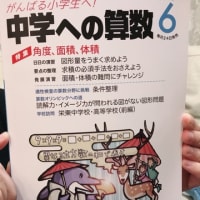

新しい教科書。

お子さんにとってそれは毎年、当たり前に配られる物でしょうけれど

今回は違う意味がありますよね。

今日はその内容に少し触れてみたいと思います。

まずは数学ですが

教科書が練馬区は「啓林館」になりました。

また問題数(小問)の数が

1年生でおよそ1400問も入り、去年までと比べるとおよそ500問ほどの増加です!

これは「計算問題」が重視されているからです。

「正負の数」「文字式」「一次方程式」という計算問題は

複雑化され、難易度があがり、問題数を増やす事で計算力を強化する目的があります。

「a:b=c:d」というような比例式の計算が「一次方程式」の中に取り入れられるなど

予想以上のボリュームアップです!

中1年生の親御様は、まずお子さんの計算力を考えてみてください。

2年生、3年生のお子さんの場合、この「1年生での学習が全て終了した前提」で

授業もテストも進められます。

代表的になるかは分かりませんが

「食塩水の濃度に関する問題」(中学受験生みたいですね・・)

これは今までほとんど扱われない内容でしたが、2年生になっています。

つまり、3年生では「学習したものとして」扱われます。

お子さん達にとって、習ったのか習っていないのか、わからなくなりますね・・・

このように計算問題を強化し、文章問題にも強く!

という新しい教科書の“狙い”が見えてきます。

最も問題なのはやはり入試でしょう!!

2011年の物を参考にしていますが、公立入試問題の題問1は計算問題ですが

これは「サービス問題」と言われ易しい基本的な問題です。

しかし、東京の正答率は72.7%で

1年生で習う正負の四則計算が出来ていなかった生徒さんが多かったようです。

お隣県の埼玉では(解の公式)56.4%。 神奈川では(式の値)41.3%。と

全体的な計算力の低下が見えてきます。

当教室ではこうした入試から見えてくる“現状の学力と新教科書のギャップ”

の大きさから「基礎学力の徹底」に着目して授業をしています。

どのお子さんにも共通して言えるのは突然の難易度のアップに

困惑するであろう・・という事です。

しかし、危機感を実感できるのはまだ先なので

ここは親御様が早め早めに対処法を熟考される事をお勧めします。

英語については明日書きたいと思います。

新しい教科書。

お子さんにとってそれは毎年、当たり前に配られる物でしょうけれど

今回は違う意味がありますよね。

今日はその内容に少し触れてみたいと思います。

まずは数学ですが

教科書が練馬区は「啓林館」になりました。

また問題数(小問)の数が

1年生でおよそ1400問も入り、去年までと比べるとおよそ500問ほどの増加です!

これは「計算問題」が重視されているからです。

「正負の数」「文字式」「一次方程式」という計算問題は

複雑化され、難易度があがり、問題数を増やす事で計算力を強化する目的があります。

「a:b=c:d」というような比例式の計算が「一次方程式」の中に取り入れられるなど

予想以上のボリュームアップです!

中1年生の親御様は、まずお子さんの計算力を考えてみてください。

2年生、3年生のお子さんの場合、この「1年生での学習が全て終了した前提」で

授業もテストも進められます。

代表的になるかは分かりませんが

「食塩水の濃度に関する問題」(中学受験生みたいですね・・)

これは今までほとんど扱われない内容でしたが、2年生になっています。

つまり、3年生では「学習したものとして」扱われます。

お子さん達にとって、習ったのか習っていないのか、わからなくなりますね・・・

このように計算問題を強化し、文章問題にも強く!

という新しい教科書の“狙い”が見えてきます。

最も問題なのはやはり入試でしょう!!

2011年の物を参考にしていますが、公立入試問題の題問1は計算問題ですが

これは「サービス問題」と言われ易しい基本的な問題です。

しかし、東京の正答率は72.7%で

1年生で習う正負の四則計算が出来ていなかった生徒さんが多かったようです。

お隣県の埼玉では(解の公式)56.4%。 神奈川では(式の値)41.3%。と

全体的な計算力の低下が見えてきます。

当教室ではこうした入試から見えてくる“現状の学力と新教科書のギャップ”

の大きさから「基礎学力の徹底」に着目して授業をしています。

どのお子さんにも共通して言えるのは突然の難易度のアップに

困惑するであろう・・という事です。

しかし、危機感を実感できるのはまだ先なので

ここは親御様が早め早めに対処法を熟考される事をお勧めします。

英語については明日書きたいと思います。