外がやけに明るいと思ったら、雪が積もっていた。大慌てで、子供らをつれて、近くの丘に急行した。朝ごはんの前にソリすべりだ。子供らは一時間ほど雪まみれになって、藪の中に突っ込んだりとか暴走しまくっていた。泉州地方の平野部ではこういう景色を近頃めったに見なくなってきた。なんとなく「温暖化」の影響かなと思ってみたりする。

人間の一生などという時間の長さでは、地球温暖化現象を体感することは無理だろうということを、20年以上前に何か(サイエンス日本語版だったと思うが)で読んだような気がする。とゆうことは、子供の頃と比べて雪ってあんま積もらんようになったなあなどという感慨は、地球史全体の規模からいって、無茶苦茶短い期間のブレでしかないってことだ。人類が短期間で地球環境を激変させていることは、全く疑う余地もないのだが、でも地質学的とか古生物学的な話になれば、もっととんでもないイベントも多々あったわけで・・・などと思索しながら、帰宅後にGoogle Earthを回して眺めていた。近頃は、海面上昇したら海岸線はどうなるかなんて、 恐ろしいアニメーション(Rising Sea Levels)もできるようになっている。

気を取り直して、Google Skyでミレニアムファルコンを飛ばしてみたりする。宇宙には逃げ場があるのだろうか。SFオタクの妄想にしか思えないテラフォーミングなんかをマジで研究対象にしている生物学者もいるようだ。ワシも仕事の売り上げのことよりは、火星への移住を研究してみようかしら。

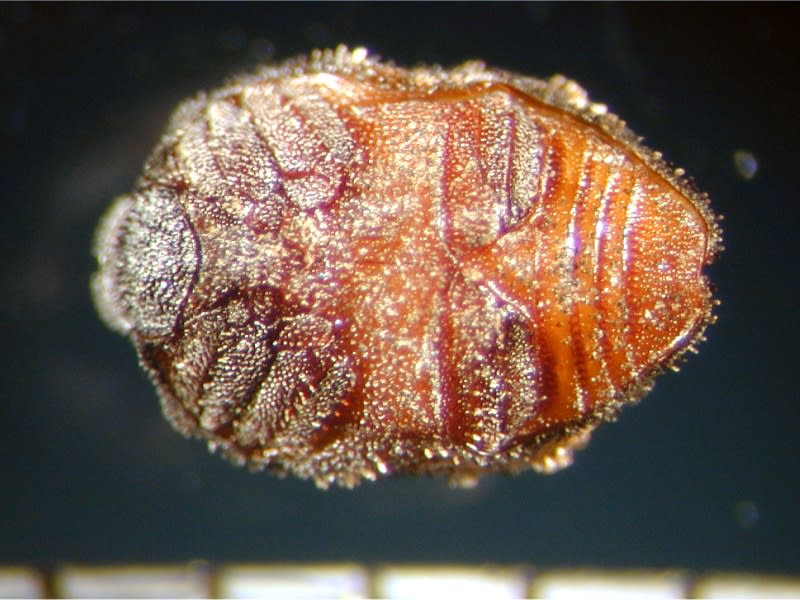

社会性昆虫を利用したテラフォーミングなんて、イケてるかもしれない。イエシロアリの構造物形成能力を利用して、火星地表に人間の住居を建設してもらうってのはどうだろう。地球では嫌われ者だが、未来は重宝される昆虫になっているかもしれない。いや、Macrotermes属のほうがやっぱり大きな仕事には向いているかも。

雪の日にネットサーフィンしまくる虫オタの妄想は暴走する一方だ。

「科学の限界を超えて・・・」。VOCALOIDの初音ミクの歌いだしの言葉。この歌手のウワサはだいぶ前からPC雑誌などで知っていたが、いつも時流に乗り遅れてばかりの私は、今日初めて、実際の歌声をYOUTUBEで聞いた。凄過ぎる。たくさんの歌が作られていて、大勢のユーザーで大切にキャラを育ててるという感じ。キーボードでテキストを生成するだけでなく、歌声まで生成できる時代になったとは。そうか、ムシ屋がソフト買い込むだけで、ゴミムシやらカメムシやらササラダニを題材にした歌でレコード大賞狙える可能性は・・・・・・・・・・・・・・ないわな。