そろそろ、本アンプ製作の終盤です。

今日は細かいところの対応をします。

まずは内部配線をまとめて束ねる作業。製作したての状態では配線がまだ雑然としているので、結束バンドで止めていきます。

下記はまだ配線をまとめていない状態。

一応、結束させました。

雑然としていたのが少し整然としました。しかしよく見たら、真ん中あたりにあるラグ版が未使用の状態のままでした。使っていないのでこれも外しました。

次に、ボリュームのつまみですが、これは日本製の6㎜のシャフトに対応したつまみの穴をドリルで広げてつけようと思ったのですが、先日出張で寄った秋葉原の秋月で購入したつまみをデザイン的にどうかなと試しに挿してみたところ、スポっとはまりましたので、これを使用することとしました。

あとは、スイッチや端子のラベルシールの作成ですが、これはまた次回にでも。

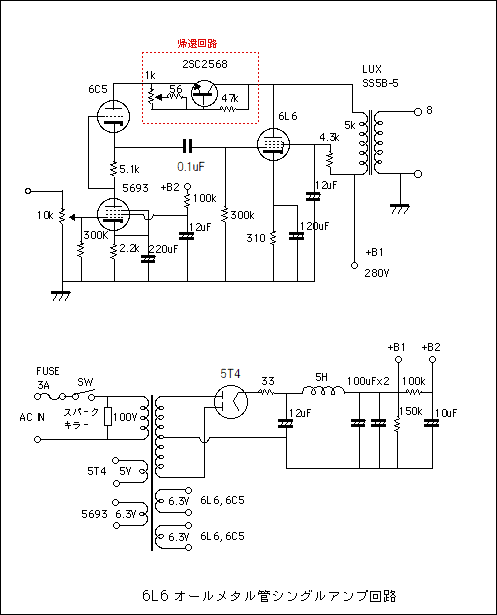

回路も載せておきたいと思います。

回路の説明ですが、既に以前のブログで書いているので、それほどないのですが、細かいことを言うと、電源トランスの1次側では、できればスパークキラーを入れた方が良さそうです。電源トランスはコイルですから、電源入り切りで高電圧が発生し、SWの接触部にスパークが発生します。そうすると、SWの接触部が溶けて絶縁不良を起こしたりしますので要注意です。これを防止するのがスパークキラーで持っていない場合は、0.1uFのコンデンサ(AC250V以上の耐圧)に100Ω程度の抵抗を直列に接続して付けても大丈夫です。

次に電源トランスの2次側ですが、平滑回路では、コンデンサの放電を促すブリーダ抵抗をつけましょう。付いていないと、電解コンデンサ内にいつまででも電荷が蓄積されており、メンテナンスのため触って感電するということが起こりえます。これを防止するためにも、抵抗をコンデンサに並列につけて放電するようにします。本回路では、150kΩ(5W)を付けて緩やかですが放電させています。

増幅系では、5693のG1にボリュームが付いていますが、並列に300kΩの抵抗を付けています。この300kΩは無くてもいいのですが、ボリュームは摺動部品なので、いつ接触が悪くなるとも限りません。そのため万一接触が悪くなって電気的に浮いてしまうことがないように300kΩをつけています。

6L6のG2には、B1から4.3kΩの抵抗を介して接続されていますが、これは、定常動作時にG2電位がプレートより高くなるのを防止するのと、異常時にG2に電流が流れすぎるのを防止します。プレート電圧がかなり低い時にG2に高電圧がかかっていた場合、条件によってはG2には、プレート電流に匹敵する電流が流れます。そうするとG2が壊れてしまう可能性があるので、この抵抗で抑止します。恐らく通常動作時にこのようなことはないと思いますが、念のため。なお通常動作時はG2へ流れる電流は3-4mA程度の定電流となります。一応、G2にもコンデンサで交流分をカットしておくとS/Nの点でも良いと思います。コンデンサの接続先も、G2-K間とするのか、G2-GND間とするのか、色々あると思いますが、カソードが交流的にGNDに接続されていますので、G2-GND間の接続としました。

帰還回路は、赤枠内の回路ですが、以前記載したようにトランジスタを使用した回路になっています。これは、トランジスタのエミッタ側の電圧を調整しつつ、交流を通す回路です。6C5のプレート電圧を調整し、かつ6L6が出力する信号電流もトランジスタのコレクタを介して流れ、これが5693が増幅した信号と逆相になりNFB回路になります。

ということで主なところはこんな感じです。特に電源回路の部分は、危険を伴いますので、出来れば安全側に配慮した設計にした方がよいと思います。今回はこれでお終わります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます