さて、 いよいよ自分でFFヒーターを取付け、 レッツ DIY!

レッツ DIY!

天気いいし、日中はだいぶ暖かくなるらしいので、いそいそと職場へやってきた。

家の駐車場みたいに建物北側で日陰になる訳ではないので、ひたすらポカポカ。 ただし花粉もすごいけど・・・・

FFヒータの取り付けは、 要点さえしっかり守れば誰にでも取付け可能な物でして、ハッキリ言って簡単。 「チョロい!」

ただし、取り付けの為に必要な補足的加工が多くて面倒で、時間がかかるんです。

取り付けに際しての絶対必要注意点はいくつかあって、 まずは燃焼排気ガスをできる限り車体外に出す事(可能な限り)。

一酸化炭素中毒になってしまったら笑えませんから。

燃料配管は熱源体(車のエンジンやマフラー配管、 FFヒータの燃焼排ガス配管)から避け、できる限り距離を離して、尚且つ損傷しにくい取り回しをする。

*必要なら遮熱の為の保護をする(鉄管や塩ビ管、コルゲートチューブなど)

今回は灯油を使うので余り神経質にならなくて大丈夫だけど、ガソリンを燃料として使う場合はFFヒータ本体から配管を離し、パーコレーション(配管内沸騰)を避けねばならない。

以上、これだけ。

後、細かい点としては ベバスト(同等品も取り付け方は全く同じ)は、燃料フィルターの置き方が決まっていて、下から上へと流すのが基本、 ポンプは 排出側を上になるように、水平面から約15~35度程度の角度を付けるのがベスト。

注意点としては、ヒーターへ流入する室内空気の環が、出口と入口の近い、いわゆる空気のショートサーキットにならないようにする。

このくらいしかない。

大したことは有りませんね、所詮FFヒータですから。

1.下駄の加工から。

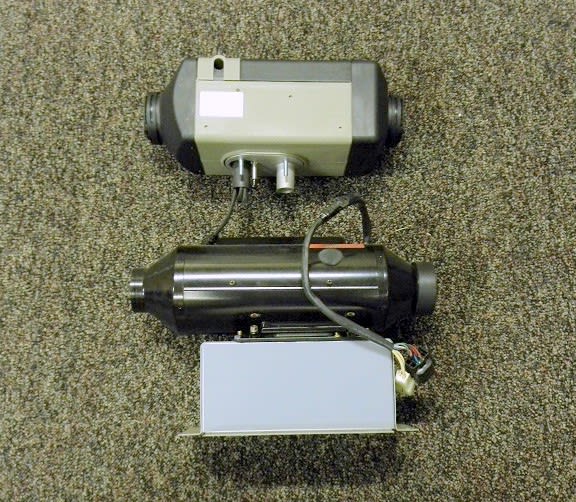

今回、MikuniのFFヒーターMY16に使われていた物をそのまま使用します。

下駄を使わずにそのままフロア置きも考えましたけど、 床鉄板の上に、ベニアとビニル性フロア材が載っかっていて、それを切り取ることが場所的に難しいので再利用することにしました。

なにげに?カットします

なにげに?カットします

これは将来のメンテナンスを考えてと、本体を脱着しやすいように開口部を設けた訳です。

以前はこれなかったので、取り外しが大変でした。

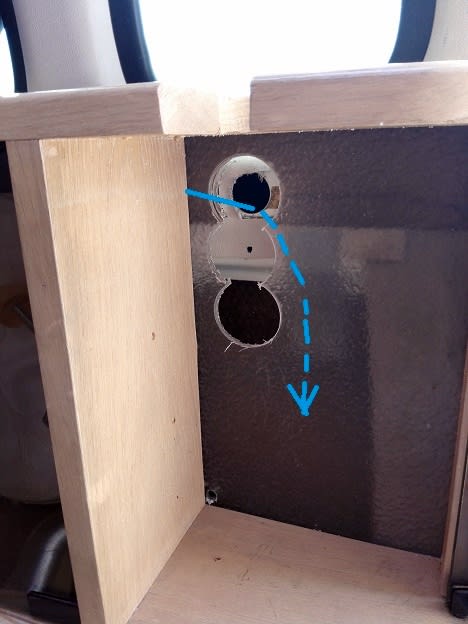

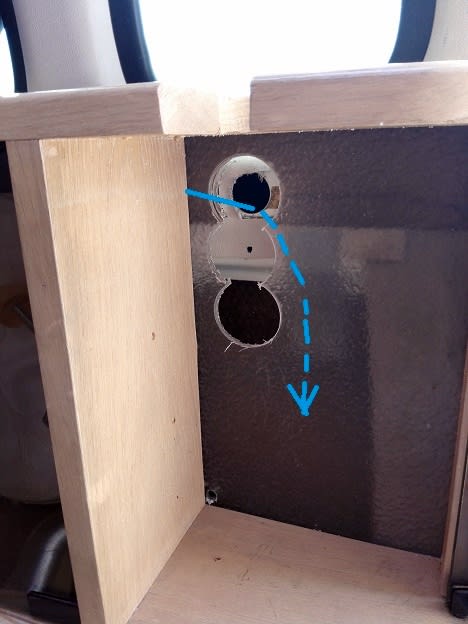

取り付けする場所を見てみると、楕円形に床ベニアがカットされているのがお分かりかと思います。

これを更に、ヒータ本体の大きさにまでカットすることが難しいのは素人でも判るわけで、それなら下駄を再利用する方が簡単ですから。

そうそう、今のうちに不要になったMikuniの残配線を取り除いておきます。

電源配線のコネクタだけ残し、ここにバッテリー直の電源+ーが来ているので、それが今回取り付けるヒーターの電源になります。

ちなみに壊れた時計が転がっていたりして。 (笑)

(笑)

2.燃料タンク取り付け

配管は上から下へ 配管は 供給元から供給先へというのがセオリーですから、まずはタンク取付け加工。

灯油タンクは普通の使い方とは異なり、タンクを逆さに置いて使うので、 キャップが来る位置にホールソーで穴開け。

キャップ回しやすいように大きな径で開け、後で指とかを怪我しないようにカット部分のエッジを落とします。

のこぎりでスライドさせる溝を切って、最終的にこんな感じで収まるわけです。

*緑色のラインはタンクを固定するベルトのイメージですが、今はまだ材料が無いのでこれは後付けします。

タンクからの燃料取り出し配管の通し穴はこのあたりにと・・・・

でかいホルソー3発でアクリルに穴を開けて、更に鉄ホルソーを一発、 車体の金属部分への穴開けは最低の大きさであること。

このキャビネットその物を外せれば良いのですが、 どうやって外すのかが全く解らない(一応は試みました)ので、かなり乱暴なやり方をしています。

青線が燃料配管の通るイメージ。

タンクそのもの加工は指定の25mm径ホルソーで穴を開けて行います。

カット時に細かい鉄くずが内部に入りますが、タンク逆さにもって叩きだして、後はフィルターが濾してくれるので余り神経質にはなりません。

取り出し配管は、長さを測ってカット。

これはタンク底部分に水とかが貯まる可能性を考えてのことで、一番ボトムから1cm位上に吸い込み口が来るくらいの長さに調整します。

ちなみにディスクグラインダでカットすると、吸込口がつぶれて狭くなるので、 ドリルで吸い込み口(穴)の整理が必要。

で、ナットとワッシャー外し、タンクに差し込み、ゴムを外側にして再びワッシャーとナット咬ませて締めれば完成。

外側の取出し配管が長いので、これも最低必要な長さにカット。

3.FFヒーター本体取り付け準備。

古いヒーターの排気管を外しますが、車体下に潜っての作業で、砂が落ちてくるし、ねじは錆びているし、配管留めていたクランプがぼろぼろだし。

一番やりたくない作業・・・・・ 嫌いじゃ~!!

嫌いじゃ~!!

取り外した配管はまだ使う可能性があるので、捨てませんね、ステンレス製ですし。

4.再び燃料ライン配管開始。

まずはタンクからフィルターまで行く配管を通します。

タンクに配管を取付けてクランプで留める。 ホルソーで車体に開けた穴とチューブはこの場合干渉しない(取り出し金具が穴の中に入る)ので、 特にグロメットを取り付けたりの保護はしません。

納める  ぎゃははは! ぴったりだ~♪

ぎゃははは! ぴったりだ~♪

キャビネットの裏を通したチューブ配管を引き出して、フィルターからポンプまでの配管を開始。

青色線がタンクからフィルターまでの配管ですが、何がしかのメンテナンスでタンクの脱着をする可能性を考え、長さに余裕(コイル状に巻く形)を取っています。

フィルターは水平から垂直(下から上へ流れる様に)に取付けますが、 ベバストでは”垂直取り付けを図示”してまで推奨しています。

まさかプロショップで水平取付けなんかしていないとは思いますが (笑)

(笑)

実際にはエア抜きをきちんとすれば水平でも余り関係ないですが、垂直に取り付けると写真みたいなぐるり配管になるので、あまり綺麗では無いです・・・・

ぐるり配管の理由ですが、 上にも書いたように メンテナンスの関係でそうしています、 フィルターが汚れたら簡単に交換できるようにしていて、具体的にはクランプ緩めるとフィルターそのものが手元に取り出せる様にしているわけです。

ガソリン仕様のFFヒーターの場合、 できる限り無駄な配管長さを無くすために横取り付けでも良いとは思いますが、僕はメーカー指示通りにしました。

*赤い点線は フィルターからポンプまでの配管。

ポンプは、初めこそ同梱されていたポンプクランプで留めようか?と思いましたけど、カチカチカチという独特の動作音があるので、 今は消音と断熱かねて布で包んでステンレス針金でまとめています。

いい加減に見えなくもありますが、直接車体に固定すると音の反響が気になることが有るので。

もっとも、あまり気になる場合は後でポンプだけ外に出し、ベバストの消音クランプを使うことにします。

後で、ポンプ排出側チューブをクランプしてポンプそのものをフローティングさせることで、角度を付けますが、音の具合を見て、今の布からウレタンチューブ等に替えるかもしれません。

5.FFヒータ本取り付け及び配管

ただ置いただけの本体を一度取り外し、本格的に配管を開始します。

まず燃料配管を接続、 そして燃焼用排気管と吸気管を取付ける。

逆さ状態のままで作業しますが、下駄のカット部分からクランプにアクセス出来る角度にします。

同時にヒータの固定ボルトなどに鑑賞しない位置に固定。

配管終われば 本体をひっくり返して、車体床に開いた穴に給排気管を通し、下駄を固定。

そしてポンプの排出側の配管を接続。l

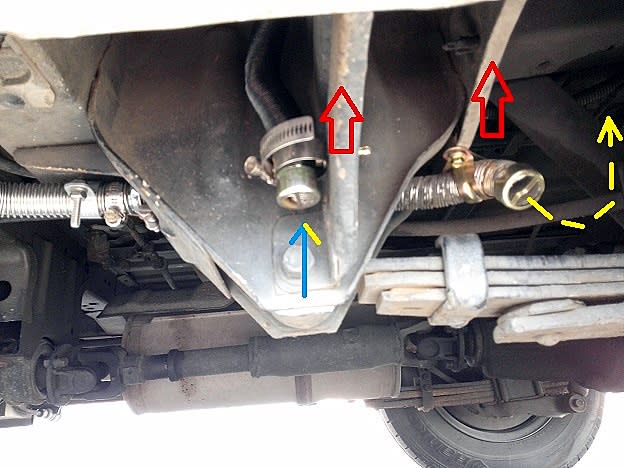

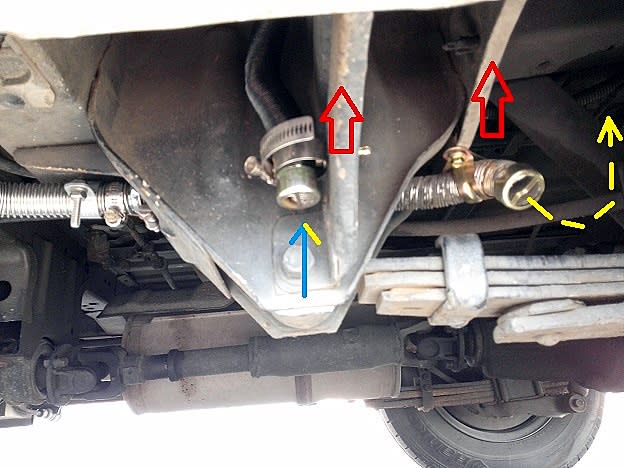

燃焼用の吸気と排気配管は可能な限り、 床板との間に均一な隙間(黄色矢印)が開くのがベスト。

排気管の方は、車体が熱の影響を受けたり敗れたりしないように、吸気管の方は振動などで配管が破れないようにですが、吸気管の方はそんなに気にしなくて大丈夫。

問題は排気管でして、破れるとそこから一酸化炭素が入ってくるので、絶対この点を疎かには出来ません。

最も、排気管はステンレス製の厚みが有る物なので、配管そのものをブラブラさせておかないかぎりは、心配不要です。

*僕みたいに下駄を履かせずに、FFヒーターを直接車体に取り付ける場合(普通の取り付け)は、 密着用のパッキンを使うので一酸化炭素の問題は殆ど気にする必要はありません。

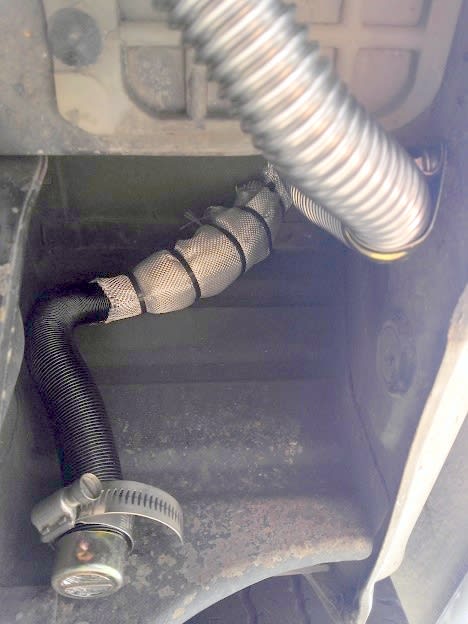

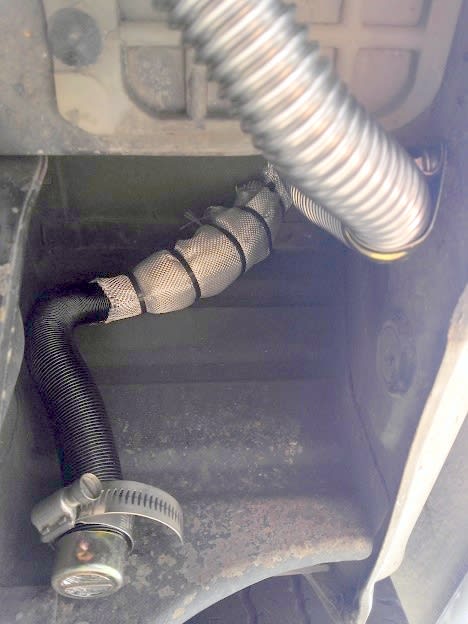

吸気管が屈曲しますが、このあたりはグラスファイバー巻いた吸気消音器を造ることで、配管は適度に保護されます。

ここで、お昼~! きゃははは!

カップヌードルとチョコパンでぃ!!!。

カップヌードルとチョコパンでぃ!!!。

相変わらずランニングコストの安い僕~ ♪ ふんふんふふん。

ランチ後は、先程車体を通した給排気管の本固定。

まずは排気管から開始しますが、同梱されていた排気管の長さが短かったので、Mikuniのヒータで使っていた配管をコネクタ使って長さを延長しました。

取り回しは以前のMikuniと全く同じ。

配管接続のコネクタですが、たまたま電材の金属配管用の物があったのでそれ使っています。

排気管をブラブラさせるのは論外なので、 しっかりクランプ(黄色矢印)にて固定。

接続部分のコネクタも緩みが無いように締めます。

燃焼排気の出口ですが、普通の車体横ではなく、 後ろタイヤのハウジングにかかる部分。

*タイヤに直接かからないように注意が必要

排熱は上に上昇するので、 リアのタイヤハウジング空間を登って、自然に解放されて行く様にしています。

横出しも良いのですけど、それだど少しの風で車体下に貯まりまくりますので。

次は吸気管。

さ何度も書いていますが、さほど神経質になる必要は有りません。

ただ、吸気音が結構大きいのはMikuniの時に経験しているので、その音の軽減方法として少しだけ工夫。

まず配管にドリルで穴あけ、

そしてグラスウールを巻いて。 最後にグラスファイバーで丸める。

これって消音器と全く同じ構造。

そしてこれを更に曲げて取り付けるんです。

こうすることで吸音されやすくなります。 音響工学勉強した人は当然に分かる物 (笑)

(笑)

ちなみに、吸気管を固定しているところは、隔室みたいな感じになっていて、雨のかかることも無く、走行中に吸音材部分にまで水が跳ねることは有りません。

*配管そのものが軽いので、 クランプ一つで固定は十分。

青矢印が吸気、 黄色破線が排気。

赤矢印部分は構造的強度を高める車体隔壁。

給排気管が近いように見えますけど、 Mikuniの時もこんな感じの配管(吸気なんかは、ただの短に配管が出ていただけ)だったので問題は無いはずです。

配管最後のポンプ角度つけ、本体取付関連はほとんど終了したので仕上げというか、 ポンプの角度つけをします。

ベバストでは、ポンプは水平でなく、15~35度程度 ポンプの排出側が高くなるように取り付けろ!と明記しています。

理由は明確でして構造的にそうするのがベスト。

水平にした場合にですが、ポンプ内部に水分が貯まる可能性が発生して、特に車体外部にポンプを置く配管とした場合ですが、 使おうと思ったら外気温で水分凍結してヒーターが動作しないというトラブルや、ポンプ内部のサビや腐食(故障原因)などに関係しています。

これもまさか、ショップ取り付けで水平になんかしていないでしょうね~????

なんてね  爆笑!

爆笑!

なので、メーカ指示通りにチューブをクランプして排出側を高くして、角度を出しました。

ポンプそのものはさほど重いものでもなく、 下になる部分(吸引側)は布に包まれて床に接触しているので、重さがそこで受け持たれて、排出側を持ち上げるのが容易で、配管のポリューブも基本的に硬いですから、この程度の重さには十分耐えます。

注意:これも、ポンプ音の状態や動作の様子見て、改良を加えようと思っています。

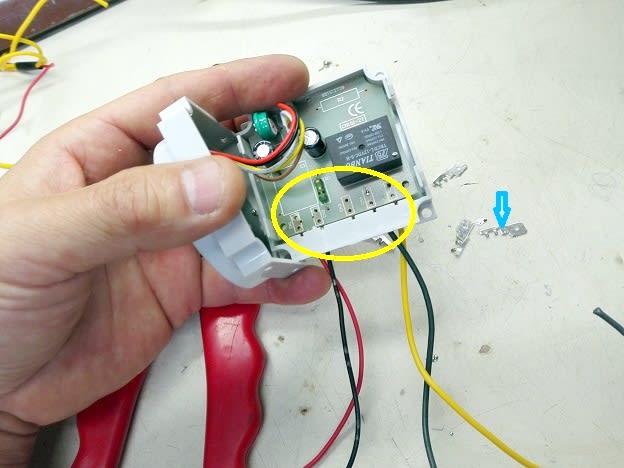

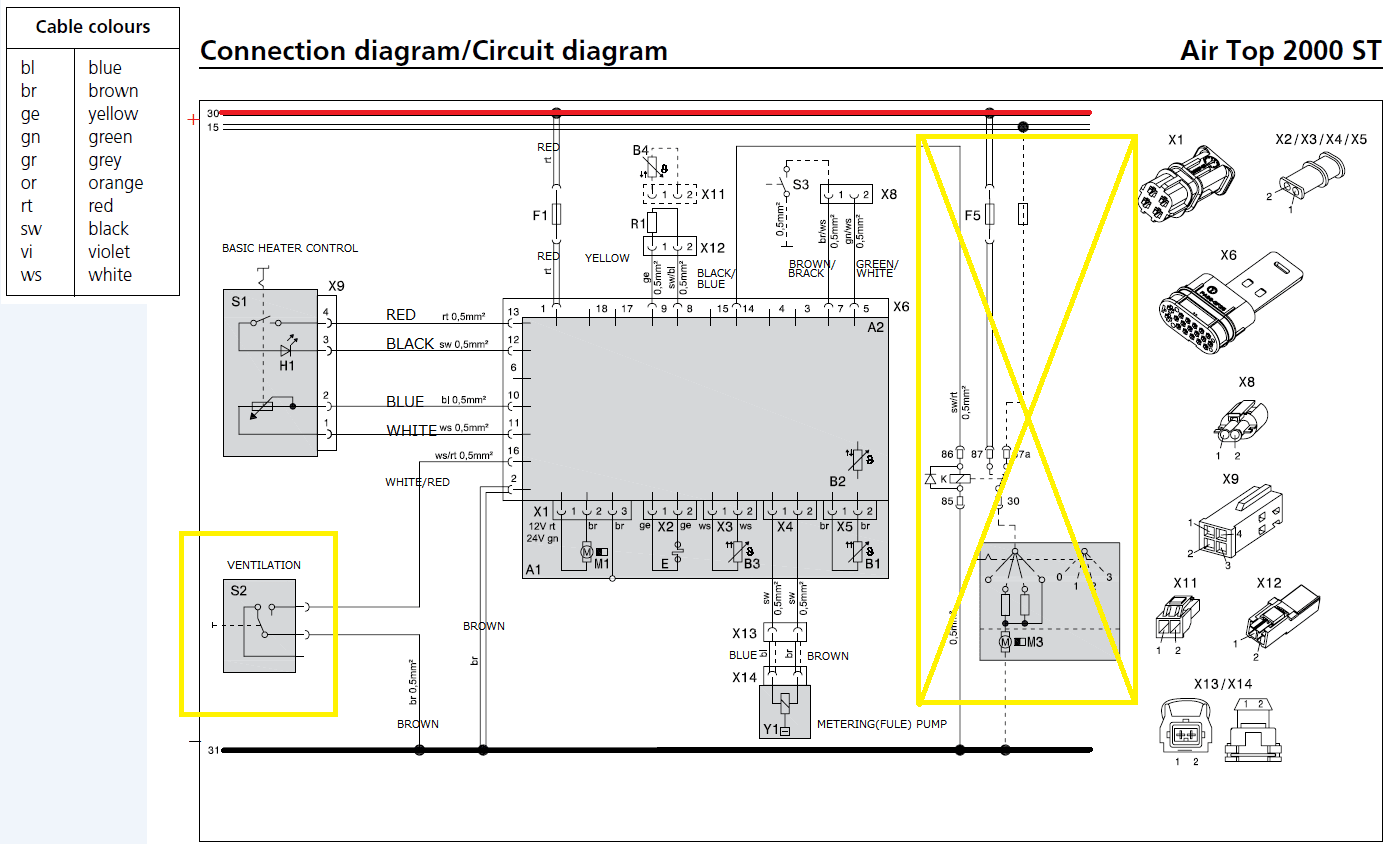

6.電装

一番面倒くさいのが電装系の配線取り回し。

電源取り出し用に、既存のコネクタに不要となったコネクタを加工して半田付け。

そして絶縁テープで巻きます。

それをFFヒーター本体の裏から取り回し、電源配線はこれでOK

まだ接続していない状態です。

上の黄色矢印は 電源用。 下の黄色矢印は コントローラに行く配線です。

リモコンとタイマーを設置する場所への配線工事。

下の写真の、黄色矢印開口図にコントローラとタイマーを取り付けますが、 水色矢印線は仮置きした配線。

配線を通す穴をホルソーで開けます。

そして配線の位置決め。

基本的に水色線の流れで配線をします。

黄色丸は照明やら水ポンプやらの、集中コントローラーボックスの配線ターミナルです。

配線を通す場所が決まればカバーを取り付けて行きますが、まだ弛んでいるので配線が丸見えですね。 赤矢印部分です。

取り回しが終わったら、ホルソーで開けた穴にグロメット処理して、配線が傷つかない様に保護。

さてと、この時点で、もう15時近くとなり、現実的に今日できる部分は無くなりました。

タイマーとコントローラは プレート加工が必要なので後日取り付けとなりまして、燃料タンクの固定方法も考えないと駄目だし・・・・・

そうそうそろそろNTCサーミスタが届くはずですので、 室温センサとして使えるようにテストしたり取り付けたりしなければなりません。

この続きはまた後日  ペコ!

ペコ!

なはは

なはは

にゃははは!

にゃははは! ぶつぶつ。

ぶつぶつ。

ふ~~~~

ふ~~~~

読んでくれて、感謝!

読んでくれて、感謝!

ズルズルズル

ズルズルズル

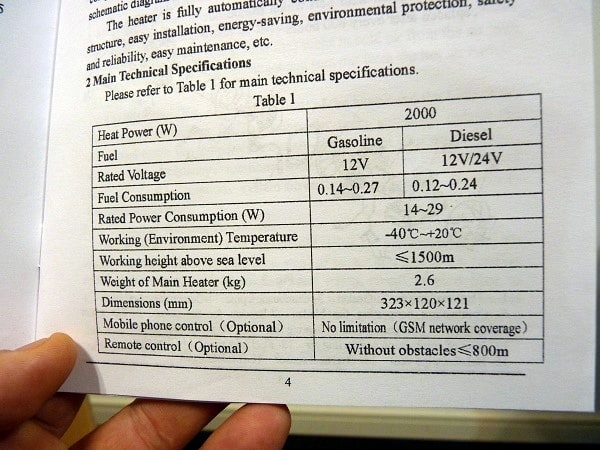

・・・・ 1200円くらい(送料別)のも売られているけど制御電源の表記が無いので

・・・・ 1200円くらい(送料別)のも売られているけど制御電源の表記が無いので

だははは!)でして、 線が余り長くないので、必要なら延長しなければならない。

だははは!)でして、 線が余り長くないので、必要なら延長しなければならない。

笑

笑

次の検討事項。

次の検討事項。 大爆笑!!

大爆笑!! なはは!

なはは!

」

」