株式会社神戸デジタル・ラボとペタビット株式会社が開発した装置とソフトが

2017年3月29日(水)に兵庫県公館で開催された県政150周年記念先行イベント

”HYOGO150"スタートアップシンポジウムで披露されました。

私も早速Visual Reality(仮想現実)を体験させていただきました。

体験コーナーは「兵庫県150周年バーチャルツアー企画"Dive in Hyogo 4D"」

第3・4代の兵庫県庁(現在の兵庫公館)と兵庫勤番所の地にあった第1代兵庫県庁

の内部の部屋の様子や置物などが描かれていました。

上の写真は当日の様子です。

兵庫県の誕生から初期段階の兵庫県について簡単に記載します。

兵庫県の誕生までの推移

慶応3年12月9日(新暦換算1868年1月3日)王政復古が宣誓されて新政府

ができると明治政府は新しく開港した神戸と摂津・河内・播磨にあった幕府領の

村々を治めるために兵庫鎮台という役所を兵庫の町に置きました。

兵庫鎮台はその後、間もなく兵庫裁判所となり慶応4年5月22日まで続きます。

第1次兵庫県(慶応4年・明治元年(1868)~明治4年(1871))

慶応4年5月23日(新暦換算1968年7月12日に1次兵庫県が成立しています。

発足当時の兵庫県は兵庫(神戸)港を中心とした摂津国武庫郡以西の4郡及び播磨国

の7郡に散在する旧幕府直轄地で村の数は211、石高は6万6千石でした。

初代県令は伊藤博文で「兵庫論」と呼ばれる藩廃止の意見書を朝廷に提出

したことから長州藩の反感を買い知事を辞職します。

ここで神功皇后、平清盛とともに神戸の三恩人に列せられている伊藤博文

(初代 兵庫県知事)についてその業績を紹介します。

伊藤博文は初代の兵庫県知事で知事であった期間は下記のとおりです。

自:慶応4年5月23日 新暦換算では1868年7月12日

至:明治2年4月10日 新暦換算では1869年5月21日

伊藤博文の兵庫県知事時代は上記のように1年にも満たない短期であったが26歳

の伊藤博文は若輩ではあったが1863年に長州ファイブの一員として英国に留学

さらに英国から帰国後の1864年に高杉晋作、井上馨とともに下関戦争の戦後処理

1868年1月(旧暦)に起きた神戸事件の処理、さらに政府の要職参与にも

なっていた外交問題などに精通した大物の政治家であった。

尚、伊藤博文が兵庫県知事就任時は伊藤俊輔と称していました。

前置きが長くなったが伊藤博文の神戸への貢献事項を箇条書きで示します。

(1) 神戸病院の設置と医学伝習所開設 1869年4月(旧暦)

(2) 徳川道の建設費用(2万4千両)を谷勘兵衛より工面

(3) 小学校の前身兵庫学校を開設 1868年6月10日(旧暦)

のちに明親小学校と命名

(4) 兵庫県県庁を兵庫城跡から坂本村へ移す

その他下記のような業績があります。

・日本初の混浴禁止令

・福原遊郭の設置

・湊川神社の創建

・新聞の魁となる「湊川濯余」の認可

・神戸事件の処理

明治44年(1911)に大倉喜八郎からの寄付により大倉公園が神戸市へ寄付され

公園内に伊藤博文像が建設されました。

銅像は当初1904年、湊川神社本殿の横に設置されましたが、翌年、日露戦争

の講和条約の内容に激昂した群集に引き倒されてしまったそうです

上の写真は当日のパネル展示より

明治元年5月の兵庫県の領域は濃い橙色で摂津の兵庫津など瀬戸内沿岸などと

播磨地域に散在しています。

明治4年(1871)4月には緑色の領域が兵庫県に編入

明治3年5月13日(新暦換算1870年6月11日)の庚午事変(稲田騒動)により淡路島の

北部が兵庫県に編入 明治3年10月から明治4年

上の写真はパネルの説明書き部分を拡大したものです

第1次兵庫県の初代県庁は兵庫勤番所(旧兵庫城)に置かれました。

現在、最初の兵庫県庁の地 の石碑が新川運河キャナルブロムナードに建っています。

(下の写真)

第2次兵庫県(明治4年(1871)~明治9年(1876))

明治4年7月の廃藩置県により従来の大名領がそのまま県になりました。

これまでの尼崎藩は尼崎県、姫路藩は姫路県、出石藩は出石県になり大名に代わり

県令が置かれた。しかし、これでは全国の県の数が多く統一した政治を行うのに不適当

であった為、明治4年11月には3府302県をすべて廃止し、3府72県に再編成された。

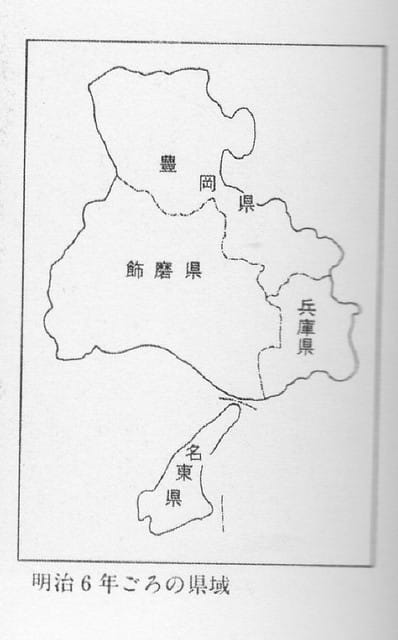

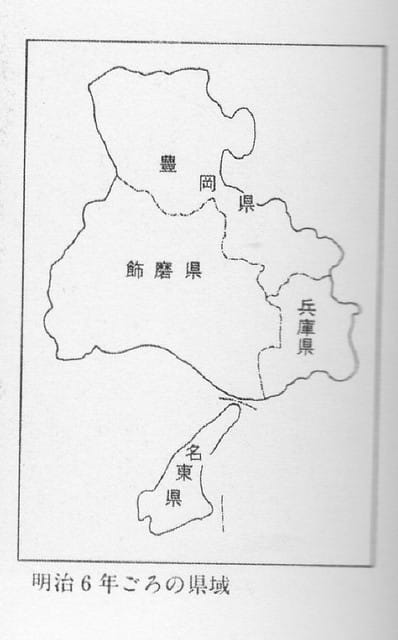

現在の兵庫県域は西摂の5郡の兵庫県と播磨の飾磨県、但馬・丹後・丹波の3郡を豊岡県

淡路は四国の阿波・讃岐と一緒に名東県の4つの県となりました。下の写真を参照。

兵庫県は町村数609 人口14万8千人の県となりました。

このころ県知事となった神田幸平(蘭学者)は先駆的な施策を実行し「経済」という

言葉を初めて使用しました。

上の写真は当日のパネル展示より

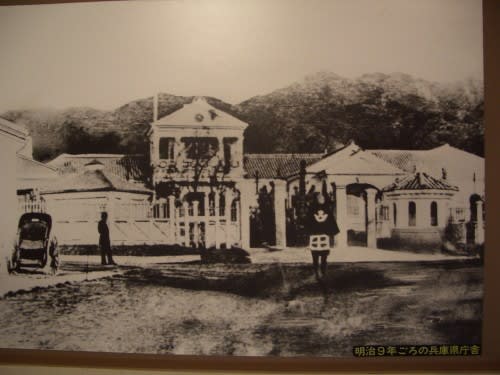

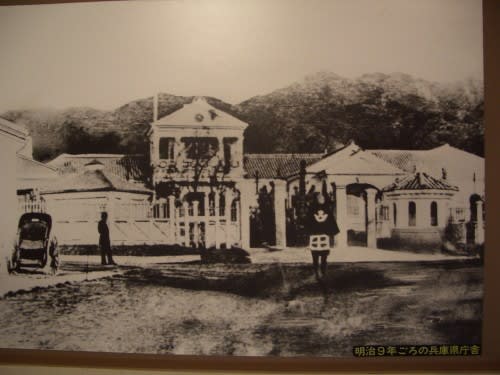

上の写真は明治6年ごろの兵庫県庁

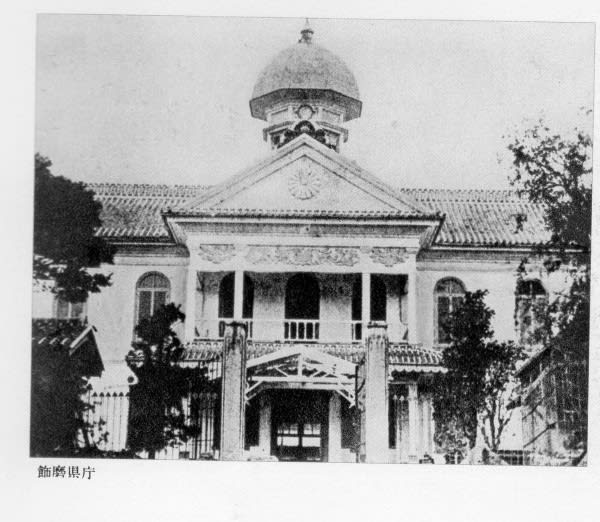

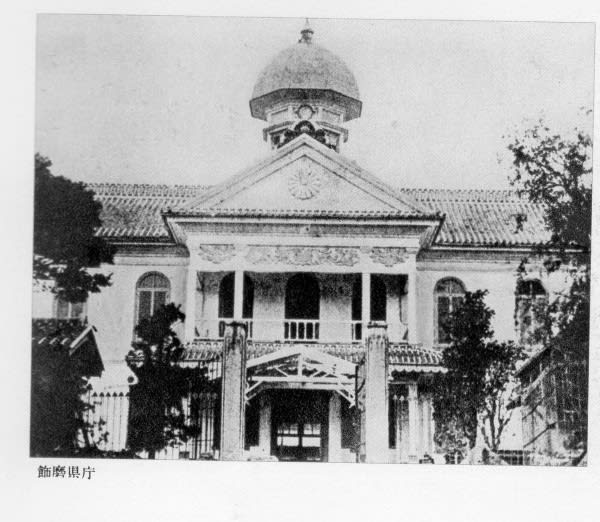

上の写真は明治6年ごろの飾磨県庁

第3次兵庫県(明治9年(1876)~明治22年((1889))

明治9年に明治政府は3府35県としました。

この年の8月に兵庫県は播磨県及び但馬全域と丹波の氷上・多紀の2郡名東県の

淡路を併合してほぼ現在の兵庫県に近い形となりました。

人口は134万5千人となりました。当時は東京府、大阪府をしのいでいました。

兵庫県の併合の過程で櫻井勉翁の米寿賀集の資料が貴重なものです。

この中に豊岡県と鳥取県を兵庫県に併合する案もあったことが記載されています。

上の写真は当日のパネル展示より

上の写真は県政150周年記念先行イベント”HYOGO150"スタートアップシンポジウム

の様子です。

2017年3月29日(水)に兵庫県公館で開催された県政150周年記念先行イベント

”HYOGO150"スタートアップシンポジウムで披露されました。

私も早速Visual Reality(仮想現実)を体験させていただきました。

体験コーナーは「兵庫県150周年バーチャルツアー企画"Dive in Hyogo 4D"」

第3・4代の兵庫県庁(現在の兵庫公館)と兵庫勤番所の地にあった第1代兵庫県庁

の内部の部屋の様子や置物などが描かれていました。

上の写真は当日の様子です。

兵庫県の誕生から初期段階の兵庫県について簡単に記載します。

兵庫県の誕生までの推移

慶応3年12月9日(新暦換算1868年1月3日)王政復古が宣誓されて新政府

ができると明治政府は新しく開港した神戸と摂津・河内・播磨にあった幕府領の

村々を治めるために兵庫鎮台という役所を兵庫の町に置きました。

兵庫鎮台はその後、間もなく兵庫裁判所となり慶応4年5月22日まで続きます。

第1次兵庫県(慶応4年・明治元年(1868)~明治4年(1871))

慶応4年5月23日(新暦換算1968年7月12日に1次兵庫県が成立しています。

発足当時の兵庫県は兵庫(神戸)港を中心とした摂津国武庫郡以西の4郡及び播磨国

の7郡に散在する旧幕府直轄地で村の数は211、石高は6万6千石でした。

初代県令は伊藤博文で「兵庫論」と呼ばれる藩廃止の意見書を朝廷に提出

したことから長州藩の反感を買い知事を辞職します。

ここで神功皇后、平清盛とともに神戸の三恩人に列せられている伊藤博文

(初代 兵庫県知事)についてその業績を紹介します。

伊藤博文は初代の兵庫県知事で知事であった期間は下記のとおりです。

自:慶応4年5月23日 新暦換算では1868年7月12日

至:明治2年4月10日 新暦換算では1869年5月21日

伊藤博文の兵庫県知事時代は上記のように1年にも満たない短期であったが26歳

の伊藤博文は若輩ではあったが1863年に長州ファイブの一員として英国に留学

さらに英国から帰国後の1864年に高杉晋作、井上馨とともに下関戦争の戦後処理

1868年1月(旧暦)に起きた神戸事件の処理、さらに政府の要職参与にも

なっていた外交問題などに精通した大物の政治家であった。

尚、伊藤博文が兵庫県知事就任時は伊藤俊輔と称していました。

前置きが長くなったが伊藤博文の神戸への貢献事項を箇条書きで示します。

(1) 神戸病院の設置と医学伝習所開設 1869年4月(旧暦)

(2) 徳川道の建設費用(2万4千両)を谷勘兵衛より工面

(3) 小学校の前身兵庫学校を開設 1868年6月10日(旧暦)

のちに明親小学校と命名

(4) 兵庫県県庁を兵庫城跡から坂本村へ移す

その他下記のような業績があります。

・日本初の混浴禁止令

・福原遊郭の設置

・湊川神社の創建

・新聞の魁となる「湊川濯余」の認可

・神戸事件の処理

明治44年(1911)に大倉喜八郎からの寄付により大倉公園が神戸市へ寄付され

公園内に伊藤博文像が建設されました。

銅像は当初1904年、湊川神社本殿の横に設置されましたが、翌年、日露戦争

の講和条約の内容に激昂した群集に引き倒されてしまったそうです

上の写真は当日のパネル展示より

明治元年5月の兵庫県の領域は濃い橙色で摂津の兵庫津など瀬戸内沿岸などと

播磨地域に散在しています。

明治4年(1871)4月には緑色の領域が兵庫県に編入

明治3年5月13日(新暦換算1870年6月11日)の庚午事変(稲田騒動)により淡路島の

北部が兵庫県に編入 明治3年10月から明治4年

上の写真はパネルの説明書き部分を拡大したものです

第1次兵庫県の初代県庁は兵庫勤番所(旧兵庫城)に置かれました。

現在、最初の兵庫県庁の地 の石碑が新川運河キャナルブロムナードに建っています。

(下の写真)

第2次兵庫県(明治4年(1871)~明治9年(1876))

明治4年7月の廃藩置県により従来の大名領がそのまま県になりました。

これまでの尼崎藩は尼崎県、姫路藩は姫路県、出石藩は出石県になり大名に代わり

県令が置かれた。しかし、これでは全国の県の数が多く統一した政治を行うのに不適当

であった為、明治4年11月には3府302県をすべて廃止し、3府72県に再編成された。

現在の兵庫県域は西摂の5郡の兵庫県と播磨の飾磨県、但馬・丹後・丹波の3郡を豊岡県

淡路は四国の阿波・讃岐と一緒に名東県の4つの県となりました。下の写真を参照。

兵庫県は町村数609 人口14万8千人の県となりました。

このころ県知事となった神田幸平(蘭学者)は先駆的な施策を実行し「経済」という

言葉を初めて使用しました。

上の写真は当日のパネル展示より

上の写真は明治6年ごろの兵庫県庁

上の写真は明治6年ごろの飾磨県庁

第3次兵庫県(明治9年(1876)~明治22年((1889))

明治9年に明治政府は3府35県としました。

この年の8月に兵庫県は播磨県及び但馬全域と丹波の氷上・多紀の2郡名東県の

淡路を併合してほぼ現在の兵庫県に近い形となりました。

人口は134万5千人となりました。当時は東京府、大阪府をしのいでいました。

兵庫県の併合の過程で櫻井勉翁の米寿賀集の資料が貴重なものです。

この中に豊岡県と鳥取県を兵庫県に併合する案もあったことが記載されています。

上の写真は当日のパネル展示より

上の写真は県政150周年記念先行イベント”HYOGO150"スタートアップシンポジウム

の様子です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます