2021年11月25日、播磨町を散策してきました。東本荘の庄屋であった梅谷家の4代目当主

の梅谷七右衛門清政(1683-1762)の足跡を辿るというのが今回のメインテーマでありました。

本日はその第6回で阿閇(あえ)神社を写真紹介します。

梅谷七右衛門清政は享保15年(1730)阿閇神社の社殿の修復に尽力し、松の苗木を植え

松林を保護しました。さらに阿閇神社の新しい神輿も奉納し神事を復活させました。

過去の記事

第1回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その1 播磨小学校のクスノキ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第2回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その2 新聞の父濱田彦蔵の碑 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第3回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その3 金泉寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第4回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その4 魚介類供養塔 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第5回 播磨町散策記 on 2021-11-25 その5 妙智山 少林寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

阿閇神社の基本情報

住所:兵庫県加古郡播磨町本荘4丁目11-21 TEL:079-435-2918

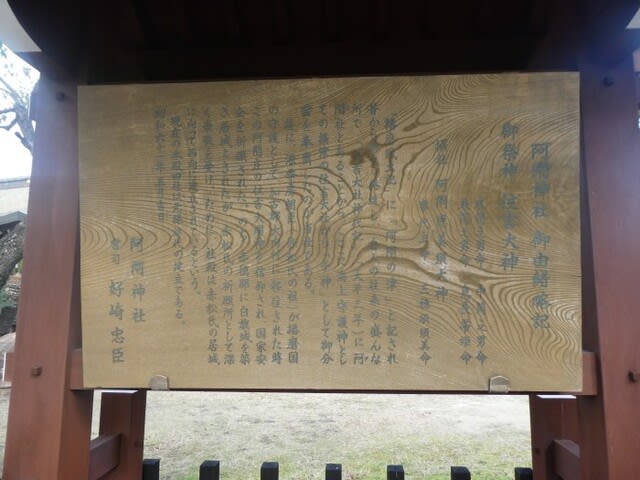

御祭神:住吉三神(底筒男命・中筒男命・表筒男命)と息長帯姫命(神功皇后)

底筒男命(そこつつのおのみこと)

中筒男命(なかつつのおのみこと)

表筒男命(うわつつのおのみこと)

息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと)

創建:はっきりとした年代は不明だが「住吉大社神代記」天平3年(731)に阿閇社があり

創建は731年より古い

公式サイトが無いのでWikipediaにリンク:阿閇神社 - Wikipedia

旧・加古郡阿閇村、本荘城跡

阿閇神社のGoo地図を添付しておきます。

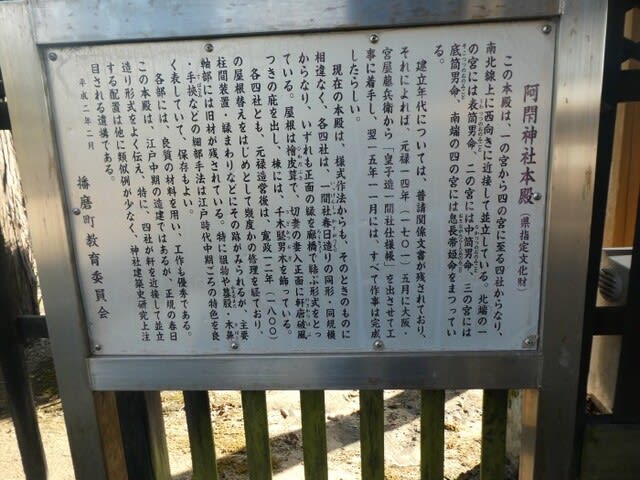

阿閇神社本殿

上の写真は左(北)から一宮(表筒男命)、二宮(中筒男命)が写っています。

現在の本殿は元禄15年(1702)の建立で一間社春日造り、桧皮葺きの4棟。

上の写真は左(北)から三宮(底筒男命)、四宮(息長帯姫命)が写っています。

上の写真は違う角度から撮った右(南)より四宮(息長帯姫命)、三宮(底筒男命)、

二宮(中筒男命)

本殿は元禄14年(1701)5月大阪の宮屋藤兵衛に皇子造一間社仕様書を出させ工事に

着手し元禄15年(1702)11月に完成した。

播磨風土記にも阿閇神社の記述が見られ、播磨国守護の赤松氏が国家安泰を願い

祈祷もよく行われていたようである。

本殿が西向きなのは赤松氏の方を向いていると考えられています。

上の写真は阿閇神社本殿(県指定文化財)の現地説明板

上の写真は阿閇神社の由緒が書かれた現地説明板

上の2枚の写真は阿閇神社本殿と割拝殿の正面

二の鳥居は両部鳥居で柱上端に台輪(だいわ)が付いています。扁額は「阿閇社」。

上の写真は阿閇神社本殿の全景(遠景)

割拝殿と後方に四座の本殿があります。

上の写真は違う角度から撮った本殿

御神木

神輿など保管庫

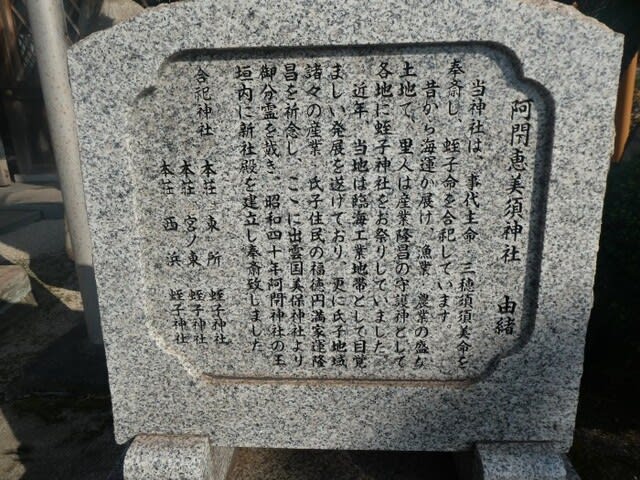

阿閇恵比寿神社

上の写真は境内摂社の阿閇恵比寿神社(事代主命、三穂須須美命)と現地説明板。

播磨町が臨海工業地帯ちして益々発展し、魚業、農業、海運などの産業振興、住民の

家運隆盛を祈念し島根県松江市美保関町の美保神社より昭和40年(1965)に勧請。

事代主命・三穂須美命を奉斎し、蛭子命を合祀しています。

合祀神社

本荘 字東所 蛭子神社

本荘 字宮ノ東 蛭子神社

本荘 字西浜 蛭子神社

上の写真は恵比寿社の側面

入り口の鳥居

柱には向かって左の柱に敬神尊王、右に寶祚無窮(ほうそむきゅう、皇位は永遠)と

記されています。

梅谷才助が奉納した石垣

本荘 梅谷才助の銘が刻まれています。

梅谷才助と梅谷七右衛門清政の関係については未調査で不明

入り口の常夜灯と手水舎

上の写真は常夜灯と手水舎

燈籠(常夜燈)で寛政年間(1789-1799)に建立されたものです。

祭礼について播磨町郷土資料館展示

上の写真は秋に行われる御祭りの行列(模型展示 in 播磨町郷土資料館)

撮影:2021-11-20

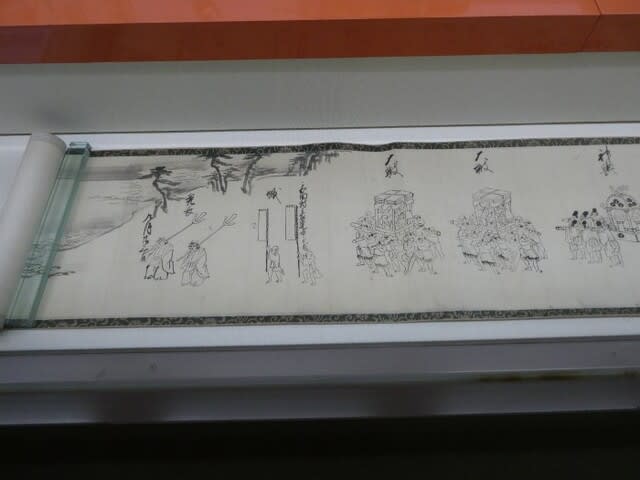

10月第3日曜日に行われる秋祭りは享保15年(1730)に東本荘村庄屋の梅谷七郎右衛門清政が

100年余り途絶えていた祭を復活させたものです。

氏子地域は播磨町の本荘・古田・宮西と加古川市別府町西脇(西脇という地名はこのことに

由来する)、平岡町八反田の各地域である。

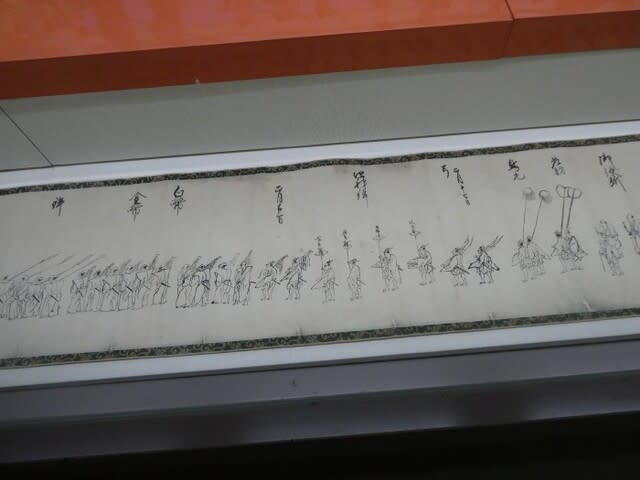

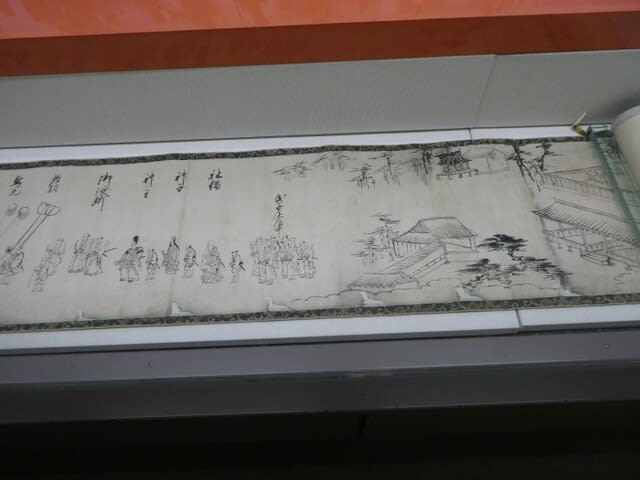

上の写真は巻物による阿閇神社祭礼の様子を描いたもの(播磨町郷土資料館の展示)

撮影:2021-11-20