2014年の12月17日に建仁寺を訪問しています。

今回はその第1回として俵屋宗達の作品「風神雷神図」を紹介します。

建仁寺の基本情報

住所:京都市 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町584

TEL:075-561-0190

山号:東山 御本尊:釈迦如来

宗派:臨済宗建仁寺派大本山 京都五山(注)の3位

開山:栄西 開基:源頼家

公式HP:http://www.kenninji.jp/

(注)京都五山:南禅寺(別格)・天龍寺(1位)・相国寺(2位)・建仁寺(3位)・

東福寺(4位)・万寿寺(5位)

Wikipediaによれば「京都五山=京都の禅寺の格付と一般に勘違いされやすいが、それは

決して正しい解釈ではない。京都五山はあくまで足利氏の政治、政略的な格付けであり、

大徳寺は同様の理由から格を下げられ、後に五山制度から脱却している」

公式サイト以外で建仁寺について詳しく纏められたサイトへのリンク

http://www.bell.jp/pancho/k_diary-11/2014_05_08.htm

http://takaoka.zening.info/Kyoto/Gion/Kenninji_Temple/index.htm

http://www.rinnou.net/cont_03/12kennin/

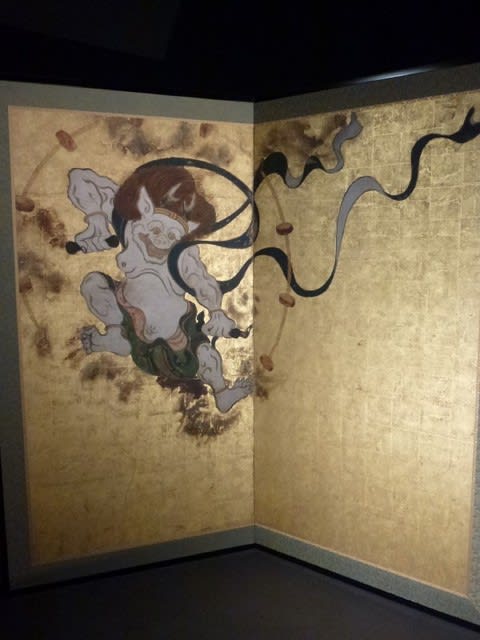

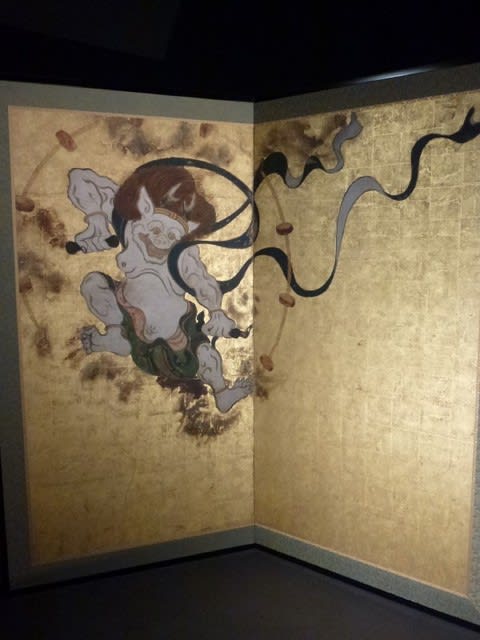

上の写真が俵屋宗達の作品「風神雷神図」

ここに置かれているのは、本物ではない。精巧に作られたレプリカである。

Canonの複写技術が生かされています。

国宝に指定されている本物の屏風は、京都国立博物館に寄託されています。

上の2枚の写真は俵屋宗達の作品「風神雷神図」の拡大図

上の写真は俵屋宗達の作品「風神雷神図」の現地説明版です。

上の2枚の写真は三十三間堂(妙法院)の国宝「風神像」と「雷神像」参考のため添付しました。

こちらは堂内撮影禁止なので三十三間堂の佛たちという冊子からのコピーです。

三十三間堂の千体観音立像の前に二十八部衆と両端の「風神像」と「雷神像」を加えた30体の像

が並んでいます。

両者共に鎌倉時代の彫刻で昭和30年(1955)2月2日に国宝に指定されています。

風神像は像高123cm、風神はVayu(ヴァーユ)で風天と訳されます。数頭立ての馬車で天を駆けて

悪神を追い払い、富貴栄達を授ける神とされ天界の神酒・ソーマを好むことからソーマバーとも呼称。

一方の雷神像は像高105cm、Varuna(ヴァルナ)という水神だといわれます。

天候を司る神であることから豊穣を祈る古代人から恩恵と畏怖心がこのような神格を生んだとされる。

6世紀に製作された中国の莫高窟の壁画が風神、雷神の最古のものとされています。

上の写真は「風神雷神図」の隣に金澤翔子(かなざわ しょうこ)の作で「風神雷神」と

墨書された大きな屏風です。彼女は1985年生まれの新進気鋭の書家である。新生児期に敗血症にかかり、

後にダウン症と診断されたが、5歳の頃より書道を始めた。2004年に書家としての号「小蘭」を取得し、

2005年には最初の個展である「翔子 書の世界」を銀座書廊で主催している。

2009年11月、彼女は建仁寺に「風神雷神」の屏風を奉納した。この作品が建仁寺所蔵の国宝「風神雷神図」

の隣に展示されたため、当時は大きな反響を呼んだそうである。

上の写真は上の写真は建仁寺境内図です。

上述の俵屋宗達の作品「風神雷神図」と金沢翔子の書は本坊の玄関にあります。

上の写真は本坊の建物を外から見たものです。

今回はその第1回として俵屋宗達の作品「風神雷神図」を紹介します。

建仁寺の基本情報

住所:京都市 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町584

TEL:075-561-0190

山号:東山 御本尊:釈迦如来

宗派:臨済宗建仁寺派大本山 京都五山(注)の3位

開山:栄西 開基:源頼家

公式HP:http://www.kenninji.jp/

(注)京都五山:南禅寺(別格)・天龍寺(1位)・相国寺(2位)・建仁寺(3位)・

東福寺(4位)・万寿寺(5位)

Wikipediaによれば「京都五山=京都の禅寺の格付と一般に勘違いされやすいが、それは

決して正しい解釈ではない。京都五山はあくまで足利氏の政治、政略的な格付けであり、

大徳寺は同様の理由から格を下げられ、後に五山制度から脱却している」

公式サイト以外で建仁寺について詳しく纏められたサイトへのリンク

http://www.bell.jp/pancho/k_diary-11/2014_05_08.htm

http://takaoka.zening.info/Kyoto/Gion/Kenninji_Temple/index.htm

http://www.rinnou.net/cont_03/12kennin/

上の写真が俵屋宗達の作品「風神雷神図」

ここに置かれているのは、本物ではない。精巧に作られたレプリカである。

Canonの複写技術が生かされています。

国宝に指定されている本物の屏風は、京都国立博物館に寄託されています。

上の2枚の写真は俵屋宗達の作品「風神雷神図」の拡大図

上の写真は俵屋宗達の作品「風神雷神図」の現地説明版です。

上の2枚の写真は三十三間堂(妙法院)の国宝「風神像」と「雷神像」参考のため添付しました。

こちらは堂内撮影禁止なので三十三間堂の佛たちという冊子からのコピーです。

三十三間堂の千体観音立像の前に二十八部衆と両端の「風神像」と「雷神像」を加えた30体の像

が並んでいます。

両者共に鎌倉時代の彫刻で昭和30年(1955)2月2日に国宝に指定されています。

風神像は像高123cm、風神はVayu(ヴァーユ)で風天と訳されます。数頭立ての馬車で天を駆けて

悪神を追い払い、富貴栄達を授ける神とされ天界の神酒・ソーマを好むことからソーマバーとも呼称。

一方の雷神像は像高105cm、Varuna(ヴァルナ)という水神だといわれます。

天候を司る神であることから豊穣を祈る古代人から恩恵と畏怖心がこのような神格を生んだとされる。

6世紀に製作された中国の莫高窟の壁画が風神、雷神の最古のものとされています。

上の写真は「風神雷神図」の隣に金澤翔子(かなざわ しょうこ)の作で「風神雷神」と

墨書された大きな屏風です。彼女は1985年生まれの新進気鋭の書家である。新生児期に敗血症にかかり、

後にダウン症と診断されたが、5歳の頃より書道を始めた。2004年に書家としての号「小蘭」を取得し、

2005年には最初の個展である「翔子 書の世界」を銀座書廊で主催している。

2009年11月、彼女は建仁寺に「風神雷神」の屏風を奉納した。この作品が建仁寺所蔵の国宝「風神雷神図」

の隣に展示されたため、当時は大きな反響を呼んだそうである。

上の写真は上の写真は建仁寺境内図です。

上述の俵屋宗達の作品「風神雷神図」と金沢翔子の書は本坊の玄関にあります。

上の写真は本坊の建物を外から見たものです。