仙台でのイタリア語ボランティア

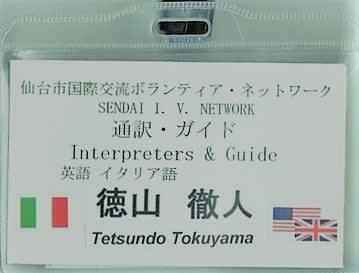

僕の心臓君の問題は、無医村に近い伊豆高原では対応がつかなくなって、急遽、最先端の医療を求めて、東北大学病院のある仙台市に移ることになった。仙台でもイタリア語を生かしたボランティアがしたいと、仙台市の国際交流ネットワークに参加した。

<仙台ボランティアID>

主な活動は二つだった。

仙台の宮城教育大学には、イタリア・ペルージア大学と定期的な交流があった。早速、大学に市瀬先生を訪ねてボランティアで出来ることはないかとお尋ねした。すると、ペルージア大学との間に短期交換留学制度があって、毎年8月の末からクリスマスまで4~5名の学生が仙台に滞在するという。この学生たちのホームステイなどに参加していただけたら…という提案をもらった。早速その年の秋、その中の一人の面倒を見ることが決まった。それがラウラという、頭の切れが良く、目の美しい、優しいピエモンテ出身のお嬢さんだった。

<ラウラ>

イタリアからの学生たち、オーストラリアからの留学生、イタリア・スローフード関連の人たち、仙台でイタリア語を勉強している人たちなどを招いて、マンションのバンケット・ルームで、僕はパーティを開いた。20名強の人が集まって、賑やかなパーティになった。みんなの持ち寄りの料理が並び、差し入れのワインの瓶が林立し、楽しい会になった。特に人気があったのは、僕の膝に抱かれている、ミニチュア・シュナウザーのチェルト君だった。彼は、このパーティの立派なホストだった。

<パーティ>

もう一つの活動は、仙台市のIVネットワークが主宰するイタリア関連の行事に参加することだった。イタリア語を勉強する日本人の市民にイタリア語を教えるクラスを開いているイタリア人のサポートだった。伊東でのイタリア語クラスのサポートがそのまま、役に立った。完全な通訳とはいかないけれど、イタリア人と日本人の間に立つことが出来た。

仙台国際センターでペルージア大学からの留学生が開いたイタリア料理教室にも合流し、本物のイタリア人によるイタリア料理の紹介もでき、たくさんの市民に喜んでもらった。さらには東北大の国際交流クラブに友達ができ、そのイベントなんかにも参加出来て、たくさんの異民族たちの人と交流の楽しい時間を過ごすことも出来た。

<イタリア料理教室>

一番深い付き合いになったのは、イタリア・パルマから来たオルネッラさんとの親交だった。彼女は、ネットワークのイタリア語講座の先生だった。仙台国際交流センターで、女性を中心に月に二回の講座を開いていた。初めてのイタリア語の人もいて、日本語とイタリア語の構造的な大きなギャップに困っていた人たちへのサポートをかってでた。もちろん僕も、イタリア語に触れる機会が増えて楽しかった。

<オルネッラさんの送別会>

イギリス人のご主人が、東北大から京都大学へ転勤することになって、一家は仙台を離れて京都に移った。その後、京都からの足取りが分らなくなって、音信不通になってしまった。とても残念だ。パルマの名前が出ると、必ず、彼女の事を思いだしてしまう。

その後は、僕の心臓君の機嫌が悪くなって、ボランティア活動を積極的に行うことはできなくなってしまった。でも、僕の中では、僕がミラノの冬の霧の中で温かくしてもらった時の一万分の一でも、お返しが出来ていたらな…と思っている。

ボランティアは当事者、双方に何か形にならないものを残してくれる。自分の世界を広げてくれる楽しみがあるからだろう。こうした機会を持てたことに感謝している。

横浜に帰ってからも、この種のボランティアを探しているのだが、なかなか見つからない。通訳の仕事だとか、イベントのアテンダントとかの型通りのものだけで、みんなで一緒になって何かやり遂げるといったより深い相互交流のものを探しているのだが残念、見つからない。

横浜でもイタリア語か英語関連のボランティア活動を見つけるつもりで、アンテナを高く張っているつもりだが、なかなか。心臓君のご機嫌を伺いながらの活動になるけど、何かあったら、ご一報ください。お願いします。