僕の親父は洋画家だった。太平洋戦争前には、都内のキリスト教会を描いて「教会の徳山」と呼ばれたという逸話がある。僕もそうした絵を探してみた。しかし、残っているのは、霊南坂教会(1935年)の写真と、テモテ教会(1934年)の実物だけだった。確かに、いい絵だと思う。

<霊南坂教会>

<テモテ教会>

3月10日の東京大空襲で親父の谷中のアトリエは燃え落ちた。仕方なく、親父の血統の人たちが住んでいる鳥取との県境にある岡山の山奥で疎開生活を始めた。仕事の無い夫婦、子供3人、祖母の6人の一家は、赤貧の生活だった。

僕も、ちいさいころから親父の絵を見ながら育ったらしく、幼稚園の頃、一人で朝早く起きて水彩絵具で山を描いてきた。僕は、親父に褒めて貰いたかったのだと思う。しかし、親父はその絵を僕が描いたとは認めなかった。僕は悔しいから、同じ構図で、同じところで、同じ山をもう一度描いてきて親父に見せた。親父はやっとその絵を僕が描いたものだと認めた。しかし、それ以降、僕は絵を描くのやめた。それが親父との、決定的な確執の始まりだった。

僕が絵を描き始めたのは、大学に入ってからの事だ。初恋の人が女子美で洋画を勉強していて、その人との同棲生活の影響を受けて描き始めたのだ。絵の基本でもあるデッサンも勉強せず、好き勝手にエイヤっと描き飛ばしたものだった。

手元に残るボロボロのスケッチブックを開いてみると、いくつかのことがよくわかる。

・人物は全く描けない

・色を使ったものは、塗りすぎてまずいものが多い

・色があっても、さっと描いているものは、まだ良さそうだ

・動物の絵を結構、描いている

・風景のスケッチは、まあ見てもらえるかもしれない

ということだ。

そこで見返した絵のいくつかを紹介しようと思う。僕自身の歴史でもある。お見せできるのは、風景と動物のスケッチだ。しかも色無しのものばかりだ。

大阪の天保山に、すぐ上の姉がお袋と住んでいたから、倉庫と、貨車、船のマストに魅せられて描いた。

<港>

中野の三味線橋に、奇妙な3人(僕、女子美生、武蔵美生)の同棲生活をしていたことがある。神田川に流れ込む桃園川のすぐ側で、後になって南こうせつが作った「神田川」の歌詞、そのままの生活を暮らしたことがある。絵の真ん中に、二人で通った銭湯が見える。透視画法を勉強していたようだ。

<窓からの風景>

友達の誘いで、千葉の木下(きおろし)を訪れたことがある。土手と林の中の民家を描いている。民家は自分でも好きな方の絵だ。

<土手>

<林の中の民家>

初恋の女子美生と別れて、一人で生まれた谷中に暮らしていた時期がある。その頃は、まだ不忍通りを都電が走っていた。それに乗り、上野動物園に出かけていた。動物の中でも、バイソンが気に入ったらしく、たくさん描いている。他の動物の絵は全くない。犬好きだった僕は、バイソンに動物の温かい体温を感じていたのかもしれない。

<立っているバイソン:茶色のコンテ>

<うずくまったバイソン>

<バイソン>

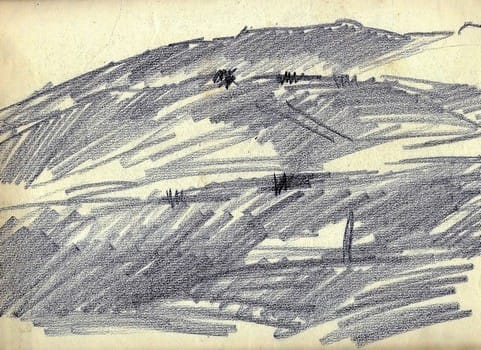

僕は、山歩きが好きで、アルバイト先の女性たちと三浦半島の最高峰、大楠山(241m)を按針塚から歩いて山頂へ、そして、大好きな海、荒崎まで足を延ばしたことがあった。安針塚からの大楠山は、好きな絵の一枚だ。

<安針塚からの大楠山>

<大楠山近景>

<夕暮れの荒崎>

バイト先が日比谷公園に近い所に代わって、昼休みにスケッチをしていた。今は見ることもなくなったアドバルーンが建物の上に見える。警視庁の前に小さな交番があった。調べてみると、今も健在のようだ。

<日比谷・堀>

<小さな交番>

もう皆様に見ていただくに値する絵はない。I社に入社してからは、忙しくてスケッチブックを持ち出すことはなかった。イタリアでも、フランスでも、イギリスでも、すべて安直にカメラで撮っていた。

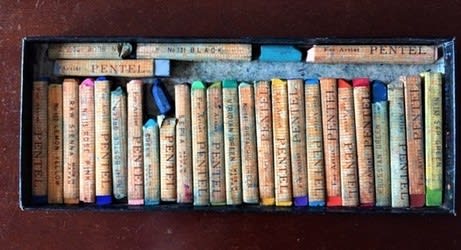

<使いかけの当時のクレパス>

今手元に残っているのは、ボロボロのスケッチブック3冊と、使いかけのペンテルのクレパスぐらいだ。

こう見てみると、根っこには僕も風景画が好きだったのかもしれないと、フッと親父を思い出す。