■ 自室での自動音場補正の結果

これは、測定・補正結果をテレビ画面に映し出したところ。 取説では7.1ch(7ch)の場合の具体的な指示が無いのですが、フロントハイ、フロントワイドが無い環境でも[ノーマルFH(/FW)]での測定が正解です。

上の画面ではスピーカーの"大きさ"の測定結果が示されています。 繋がっているスピーカーは全て"LARGE"、つまり全てのスピーカーで低域がしっかり出ているとの判定結果が出ました。 自室に設置されている各スピーカースペックは以下の通り。

・ フロント : JBL4307 ×2 : 250mmウーファー1基 最低周波数45Hz

・ サラウンド(+バック) : SS-F6000 ×4 : 160mmウーファー2基 〃40Hz

・ センター : SS-CN5000 ×1 : 130mmウーファー兼スコーカー2基 〃85Hz

F6000は納得として、CN5000なんかもLARGE判定を受けるんですね。 (DA5400ESでの測定でも同じでした) SMALLの自動判定を受けるにはホント小さいスピーカーが必要なように感じます。 ちなみに、手動設定で全てをSMALLにし、低域音をサブウファーのみから再生させたり、その場合に選り分ける周波数範囲を指定することも可能です。 (これを正確に行うとTHX認証環境になります) 該当環境、実験好きの方は是非お試アレ。

スピーカー出力レベル。 各スピーカーの平均音圧(音量)の調整ですね。 すべてマイナス値になっていますが 各スピーカーの"差"は距離を考慮すると概ねスペック通りなので問題無いです。 ちなみに、DA5400ESでは、最も大きな音圧のスピーカーを基準=±0dBとして他をプラス補正させる方式でした。

・ JBL4307 91dB (以下、スピーカースペック表から)

・ SS-F6000 89dB

・ SS-CN5000 89dB

この画面で表記される値は、距離や反響などAVアンプが独自のアルゴリズムで測定した結果です。 スピーカーの仕様に書かれているのは決まった環境下で測定した値なので若干の誤差が出ると思います。

* する方は少ないと思いますが… 私の使用法のように、センタースピーカーをTV画面裏に置く場合、自動測定の結果が低めになることがあります。 後にマニュアル調整を聞きながら、大体2.5dB前後プラスしたほうがいいです。

スピーカーとの距離です。 適当に置いたわけではないのに、やや誤差があるのは解せません(笑) (DA5400ESも同じようなものでしたが ) 私の経験上、スピーカーが割と正確に左右対称に置かれている状態なら、各カテゴリ左右の値を平均したものを入力するのが良いようです。

) 私の経験上、スピーカーが割と正確に左右対称に置かれている状態なら、各カテゴリ左右の値を平均したものを入力するのが良いようです。

・ 例 : フロントL 2.04m R 2.06m となった場合、両者を2.05と入力します。 小数点以下は繰り上げます。

あくまで私の経験上ですが、このようにするとスイートスポット(良く聴こえるポイント)が広くなり、頭を大きく動かしても(視聴体勢を崩しても)違和感が少なくなります。 ただし、変形したお部屋、スピーカー配置が左右非対称の場合は変更しません。

△ この場合、必ず自動測定で出た結果を平均にした値を入力します。 マイクや聴覚に頼らない実測値を入れますと音場が崩れる可能性が高いです。

定在波制御。 簡単に言うと『定在波』とは、スピーカーから放たれた音や部屋の反射で跳ね返ってきた音が、お互いに干渉して起こる音の違和感と考えれば良いかと。 その測定結果と補正カーブですね 割と平坦。 和室であることがバレますね。

割と平坦。 和室であることがバレますね。

いよいよ音場補正のキモ、これがLX83の周波数補正値です。 SONYの上位機は31バンド(ポイント)も補正箇所をもっているのに、それと比べて異様に少ない!! (いや、このくらいが普通 ) でも、コレだけ少ないバンドで高精度な補正が出来るんですから、Pioneer AVアンプのプログラムもスゴイ。 逆に、S社の"広帯域パワーアンプ"が、自機プリ部の"31バンド補正"などの機能をどれだけ殺しているかが良く解ります…

) でも、コレだけ少ないバンドで高精度な補正が出来るんですから、Pioneer AVアンプのプログラムもスゴイ。 逆に、S社の"広帯域パワーアンプ"が、自機プリ部の"31バンド補正"などの機能をどれだけ殺しているかが良く解ります… (私の経験と主観。…って本記事しは直接関係ないですね…。 S社の方スミマセン…)

(私の経験と主観。…って本記事しは直接関係ないですね…。 S社の方スミマセン…)

話を戻しますと…。 困ったことに、改めてLX83で測定してみますと、一部の周波数帯でかなり大きく補正されてしまいました。 (上の写真、フロントスピーカーJBL4307) 前所有のDA5400ESの測定では、JBL4307に2dB以上補正されている部分は無く、『結構フラットだな~…』と独りほくそ笑んでいたのですが…。 (事実、フロントリファレンス、EQ OFFにしても音色はそんなに変わらなかったです ) まぁ、各社独自のプログラムを持っていますから、変わって当たり前かもしれません。

) まぁ、各社独自のプログラムを持っていますから、変わって当たり前かもしれません。

△ 当機には、DA5400ESに無い補正機能・補正方法があるため、値の差異はそれが影響している可能性もあります。

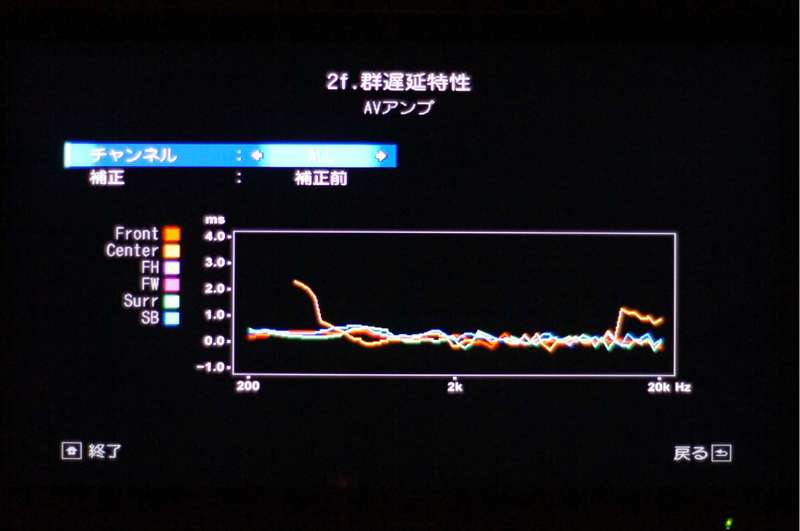

Pioneer機のもう1つのキモである群遅延特性。 一般的には位相特性と言われるモノの補正です。 このグラフは補正前。 縦軸が遅延時間(1目盛り1/1000秒)、横軸が周波数、色別の線は各スピーカー(ペア表示)。 グラフの上に行くほどその周波数が"遅れて発音されている"ことを示します。

コレもショックな結果となりました…。 (黄色の線のこと) これまで実際に計ったことは無かったのですが、手持ちのスピーカーはスペックから判ることは全て考慮して位相差を無くす努力をしてきたのですヨ(?)…。

気を取りなおして解説です。 上の写真で、グラフ下方で重なっている複数の線がJBL4307とSS-F6000の特性。 この比較的平坦且つ重なった状態は、両スピーカー・全てのユニット間で"位相差無し"の状態であると捉えてOKです。 ワーイ

そして問題の、ただ1つ大きく乱れている黄色い線というのが…、

センタースピーカーSS-CN5000の位相特性でした。 これは置き方に拠っても変わるものなのですが…。 今後の課題です。

悔やんでも仕方ないのでチャッチャと補正しちゃいましょう。 上が補正後です。

CN5000のクセはしつこいですね~ 低域はやや乱れを残しながらもほぼ補正されていますが、高域がまだ"変"です。 とはいえ、可聴域内は完璧と言って良い出来なので一応納得しておきましょう。 これ以上手を入れることは(面倒で)出来ませんので。

低域はやや乱れを残しながらもほぼ補正されていますが、高域がまだ"変"です。 とはいえ、可聴域内は完璧と言って良い出来なので一応納得しておきましょう。 これ以上手を入れることは(面倒で)出来ませんので。

△ ヒトの耳+聴覚神経は、『音の遅れ』を聞き分けての評価はできません。 このような音の遅れが、他の音声波形を乱して再生周波数を誤認させたり、音場のバランスを崩してしまうため、細かく補正する必要があるのです。

今回は以上です。 次回導入記は確実に年を越しますのでヨロシクです。