初詣という感じでもないけれど、一年の最初は貞国の狂歌碑がある聖光寺にお参りしたい。それで今日は午後、矢賀駅から二葉の里を目指して歩いてみた。しかしタイトルの散歩道みたいな記事になるかどうか。書くことはいつもと変わり映えがしないのではないかということ、書く前にお断りしておきます。

昼飯を早めに片づけて、12時41分下深川発の芸備線で出発、いつもの日曜のサッカー観戦に出かける時よりも混んでいた。今日は東区役所のページに載っていた二葉の里、歴史の散歩道のコースを参考に歩いてみたい。

貞国の狂歌碑がある聖光寺には必ずたどり着きたいから、スタートはマップで東の起点となっている芸備線矢賀駅とした。いつもはここから踏切を渡って東のグランドにサッカーを見に行くことが多いのだけど、今日は矢賀小の北から西に向かって、13時過ぎに歩き始めた。

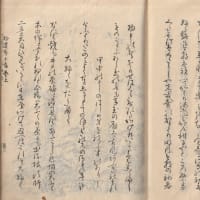

最初の目的地は才蔵寺、出かける前に地図で確認したところ、広電ゴルフの裏をぐるりと回れば着けるはずだ。しかし、そこは丘の上で、坂道登ってあさっての方向に行ってしまったら新年早々近くの火葬場ということになってしまう。私はスマホも地図も持っていない。ここはリスクを負わずできるだけ平地を通って聖光寺に近づいてから考えることにして、矢賀小の北を折れて旧道のような一本道を西に進んだ。すると太い道に出て散歩道の案内板が見える。これは助かったと読んでみたら、昔は岬の突端であった岩鼻跡という場所だった。

この図は矢賀駅が起点ではなくて、矢賀新町バス停付近で見たことがある矢賀一里塚から線が引かれていて西国街道のルートのようだ。ともかくこれで現在位置がわかって、才蔵寺めざして北へ歩き始める。矢賀駅からみるとV字型に遠回りしてしまったが仕方がない。しかし、この道もどんどん坂を登って車もたくさん通っている、大丈夫だろうか。一度不安になると火葬場へ着く気しかしない。門松は冥途の旅の一里塚、ってこないだ一休さんを読んだばかりではないか。いやここは冷静にと立ち止まって周りをみると、北からしっぽのように細長い丘がさっきの岩鼻という岬の突端まで伸びている。今の道は丘の東側を登っているけれど、西を見ると丘の上のマンションの向こうは崖のようにみえて下に尾長の住宅地が広がっている。そしてちょうどマンションとマンションの間の公園のようなところから、下に降りる道が見える。ここは再び安全策をとって西側の地上に降りることにした。あとで地図を見たら元の道で間違ってはいなかった。しかし、火葬場に近づいていたのも確かで、不吉な予感も当たっていた。才蔵寺と火葬場は直線距離でせいぜい500メートル、頭の中の地図はその位置関係があやふやであった。

平地を北に向かって少し歩いて、また東に戻るように坂を登って、たまたまラッキーかもしれないが才蔵寺を見つけることができた。元日は川土手から阿武山の観音様に手を合わせたけれど、初詣はこのお寺のミソ地蔵尊ということになった。

福島正則に従って広島に来た可児才蔵という武将ゆかりのお寺で、なんでもお地蔵さんの頭に味噌を乗せてお願いすると頭が良くなるらしい。このお地蔵さんもユニークだが、注意書きが一々石に彫ってあるのも特徴的だった。

参拝を終わって案内板を眺めると、ここのは矢賀駅起点になっていて、ここまで才蔵峠を越えて900メートルとある。3倍は歩いた感じだがちゃんと着けたのだから文句は言うまい。方違えみたいなもんだ。

ここからは仏舎利塔も見えているし迷ってもしれている。落ち着いて聖光寺を指して歩いた。しかし瀬戸内高校が見えたところでそちらへ折れてしまったため、西国街道沿いの史跡を逃してしまったのはミステイクだった。矢賀駅から1時間かけて、2時ちょうどに聖光寺に着いた。まずは一年ぶりの貞国の辞世狂歌碑。

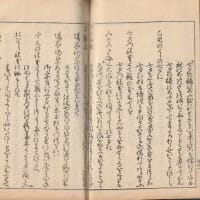

もう一度書いておこう。

辞世 貞国

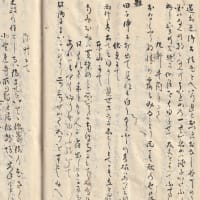

花は散るな月はかたふくな雪は消なとおしむ人さへも残らぬものを

尚古だと「人さへも」の「も」が無いのだけど、何度見ても「も」はあるように見える。あと12年で阿武山の大蛇の五百年忌、その翌年が貞国の二百年忌なのだけど、私は生きていれば70歳ということになる。その日にこの場所でこの歌を声に出して詠じてみたいものだ。今年も何度か歌ったあとで、次は学問所と貞国の兼ね合いで名前を出させていただいた金子霜山のお墓をお参りした。

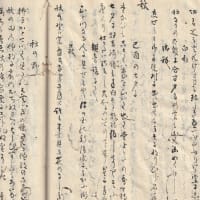

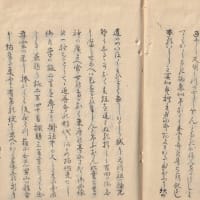

去年、墓石が無くなっていると書いてしまったのは私の大間違いで、霜山の墓は土饅頭型の儒式とのことだった。霜山は幕末江戸番の時に他藩の武士にも講義をして、維新に功績があったとして没後に正五位を贈られた。右の碑はそのことが書いてあるようだ。広島藩学問所を詠んだと思われる歌二首を取り上げた「ものよみの窓」の回でも書いたが、当時広島城三の丸にあった学問所(学館)の窓を貞国はどこから見ていたのか。お堀を越えた城外遠くから眺めた歌ではないような気もする。日本教育史資料2によると旧広島藩では、

平民ノ子弟教育方法 藩立学校ヘ入学ヲ許サス然レ𪜈学事ニ従事スルヲ禁セス

とあって、学事に従事とはどんな事なのか、貞国と学問所はどのような関わりだったのか、これからの課題である。

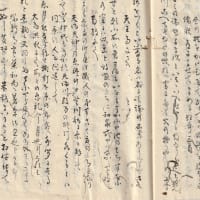

そのあと去年お世話になった丘の上の聖光観音をお参りして、十一面観音がいらっしゃる本堂から前回はスルーしてしまった内蔵助親子の遺髪を納めた供養塔にもお参りした。そして二葉山山麓七福神めぐりの布袋様、今回はこの七福神にも注目してみたいと思う。

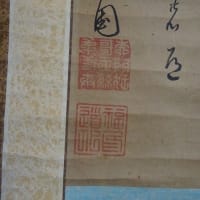

母方の家に伝わった爺様の掛け軸の中の絵は、以前に神様の絵ではなく祝福芸ではないかとの指摘もいただいたのだけど、この一年間読んできた限りでは、江戸時代の狂歌において福の神といえば100パーセントに近い確率で七福神のどれかを指しているようだ。そして、掛け軸の歌は、

あたまからかくれたるよりあらはるゝおきてをしめす福の神わさ

となっていて、絵のじいさんは烏帽子をかぶって頭を隠している。そして、長い頭が透けて見えるような感じもする書き方だ。すると、七福神の中で頭が長いのは福禄寿か寿老人ということになる。しかしこの二人は、中国では同一人物だったようで、七福神の絵でも持ち物と連れている動物でしか区別できないようだ。掛け軸の絵は両手を後ろに回して持ち物も隠していてどちらか判別できない。今回二葉山麓の七福神めぐりでは、寿老人は尾長天満宮、福禄寿は東照宮にある。何か手掛かりはないものか、注意して見てみたい。

今回は一気に書く必要も無いようなお話なので、後半は次回に。