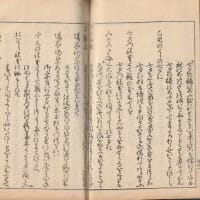

栗本軒貞国詠「狂歌家の風」(1801年刊)、今日は秋の部と冬の部から学館を詠んだ歌を一首ずつ、

学館虫

ものよみの窓にはたおりきりきりす誰かおこたりをいさめてや鳴

学館寒梅

火をともす寒紅梅にふる雪のあかりはからしものよみの窓

二首に共通するのは題の「学館」と「ものよみの窓」、「ものよみ」をネットで引くと、

「書物を読むこと。特に、漢籍を素読すること。」

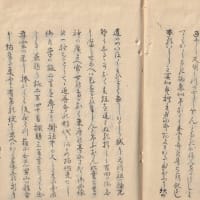

とある。するとこの学館は広島藩の学問所だろうか。よく引用する小鷹狩元凱の著書には学問所とはあるが学館という言葉は見当たらない。しかし、「月瀬幻影」には、

「芸州広島藩の学館教授阪井虎山」

とあり、他藩においても藩学と同義で学館という言葉が使われているようだ。同時代の用例ではなく断定はできないが、この学館は私塾というより広島藩学問所と思われる。前回地方文化を論じた時に学問所と町人文化の狂歌は異質なものと書いた。しかし貞国はこの学問所を狂歌に詠んでいたようだ。すると貞国は「ものよみの窓」を外から眺めていたのだろうか。二首目は窓の外の梅を内から眺めているような気もするけれど、内部の描写もなく「ものよみの窓」と貞国との間には距離があるような印象も受ける。それから「あかりはからし」の意味がはっきりしない。雪明りで謀るまいぞ、という意味だろうか。ここは用例を探してみたい。

まだはっきりしない部分も多い学館の二首ではあるが、学問所について触れたこのタイミングで書いてみた。貞国はどのような心情で「ものよみの窓」を詠んだのか、引き続き調べてみたい。

【追記】 「二十六大藩の藩学と士風 」によると、天明五年広島藩は学問所においては専ら朱子学を学ぶべしという学令を出し、頼春水が新たに規律を作って講堂に掲げたとある最初に「本藩学館、為程朱之学」とあり、学問所が学館と呼ばれていたことがわかる。