今回はルーム・アコースティックについてです。低音の定在波を対策するのが最大のポイントです。

■1)低音の定在波を対策1 スピーカー位置変更 (2017.1.12時点)

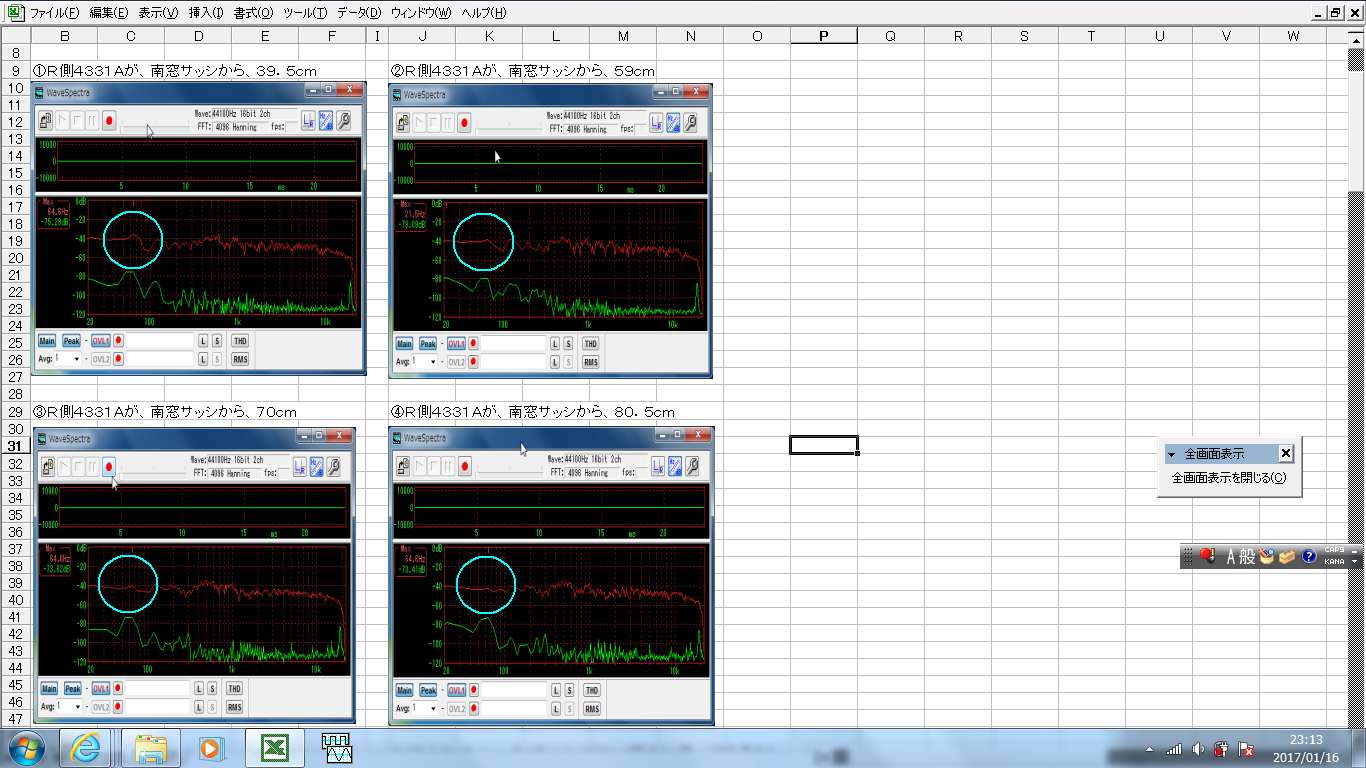

定在波ですので評価はFFTで出来ます。一番手近なで確実な改善方法は、スピーカーの設置位置を動かして定在波の出ないフラットに近いFFTの出る場所を求める方法です。

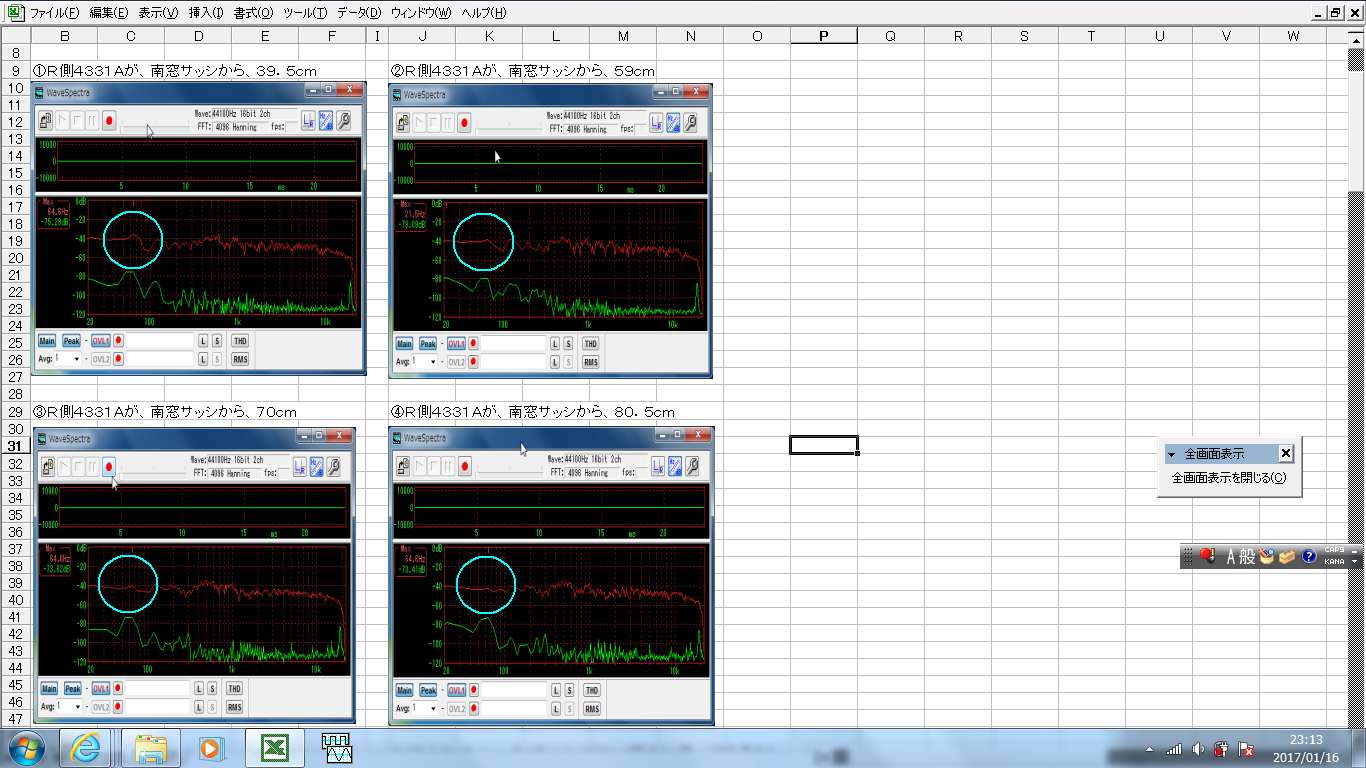

2017.1.12時点のきっかけは、左右のスピーカーの低音の音圧の周波数特性が違っていたからです。左は、ほぼフラットに成っているのに対し、右は、70Hz付近にピーク&90Hz付近にディップが出ていた。そこで、左右のスピーカーを交換してみたが、依然として右がピーク&ディップが出ていたので、単体のスピーカーには問題が無い。となると残りは、部屋の影響しかない。⇒これらのピーク&ディップは定在波起因と考えた。

これだと言うことで、右のスピーカーを壁から遠ざかる方向に移動して行くと、ピーク&ディップが減少するではないか!

①から順に壁から遠くなり、④が一番壁から遠ざかっている。以下の記述の距離に直すと、①が壁から1.3m、②は、1.5m、③は1.6m、④は、1.7m。

⇒【この時点の結論】横方向の壁からは、1.8m以上離して置くと、100Hz迄の聴感に影響する低音の定在波の影響が排除できる。

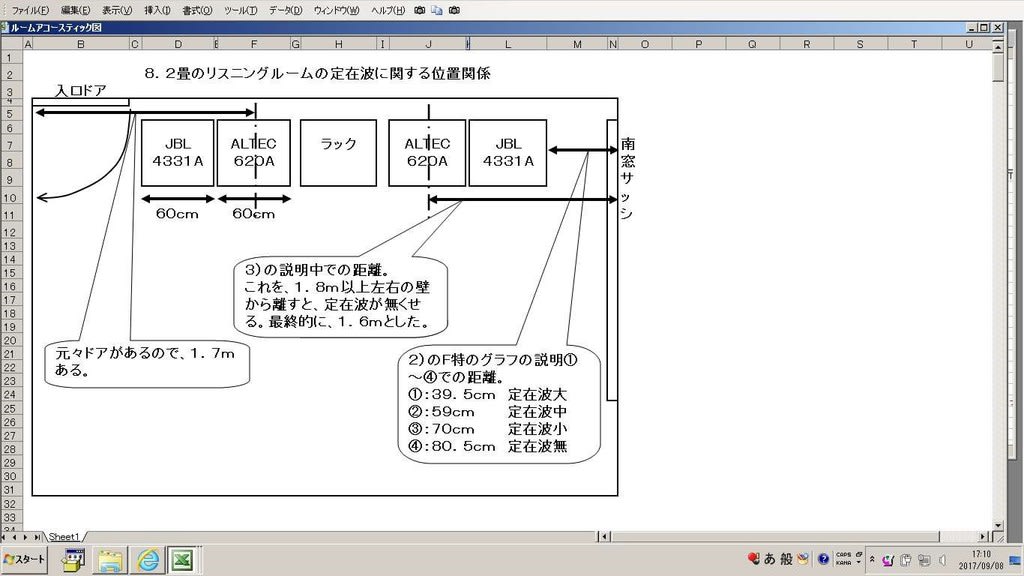

しかし、現実の話は、そう簡単ではない。左右のスピーカーを、壁から1.8m離して、スピーカーの間隔も1.8m取ると、1.8×3=5.4mの長さが必要となる。しかし、私の部屋は、8.2畳しかなく、長辺(=4.9m)に置いているが、0.5m不足である。

左右のスピーカーを、壁から1.8m離して置いてしまうと、スピーカーの間隔が1.3mしかなくなり、ステレオ感が損なわれる。

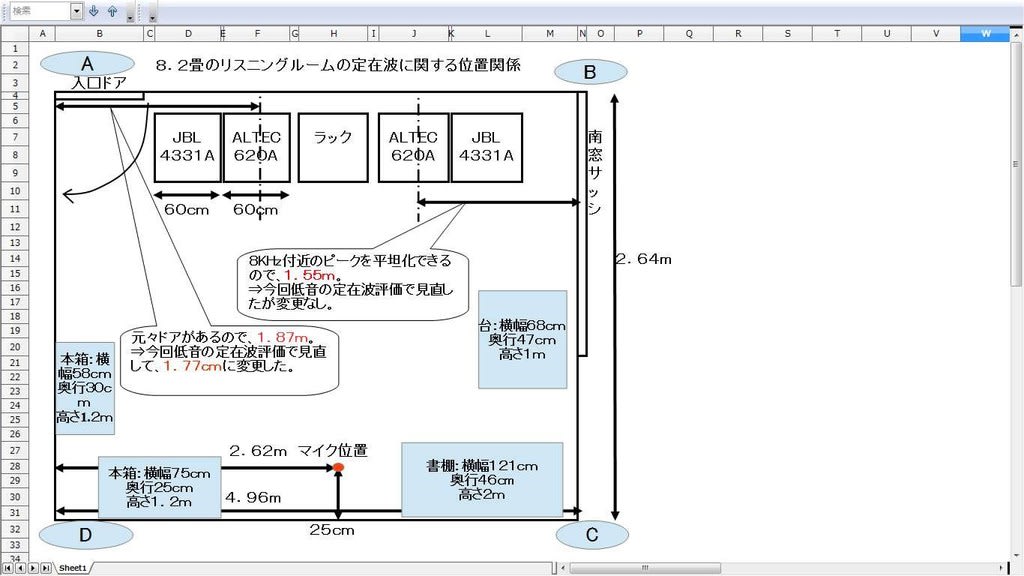

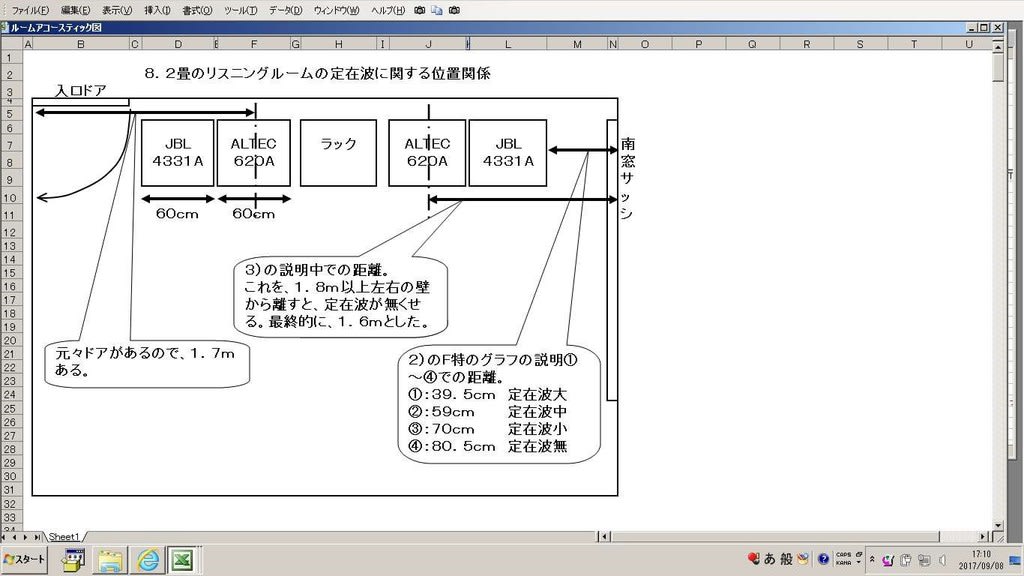

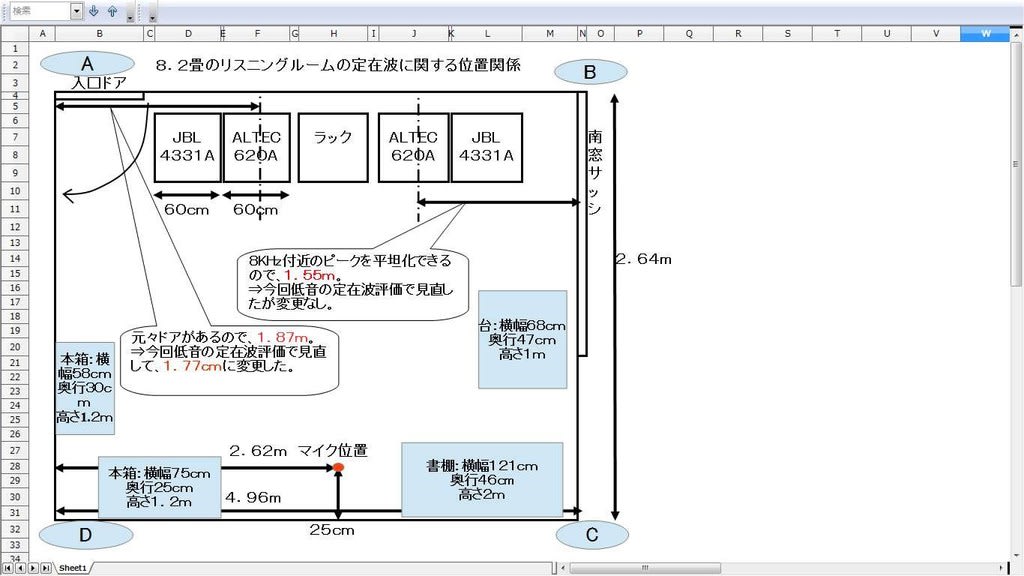

折衷案として、ドアがある左側のスピーカーは、左壁~1.7m、右側は~1.6mとし、スピーカーの間隔は1.6mとしている。これだと、演奏者の位置がライナーノーツに記載されているSIDE BY SIDE2のトリオの曲の定位も十分再現できているし、オーケストラも十分広がって聴こえる。部屋の説明図は下記。

これでほぼ定在波対策は出来た。上図は正方形に近い形になっているが実際は横5m、奥行き2.64mなので奥行きが取れない欠点があるが定在波に対しては正方形より有利な形状になっている。

■2)低音の定在波を対策2 金属パイプラック評価1(2018.3.17時点)

以下のような金属ラックを使って定在波を改善できるか確認してみました。又高さの低い金属ラックを使うことでTVを奥の壁に張り付けることも目指しました。

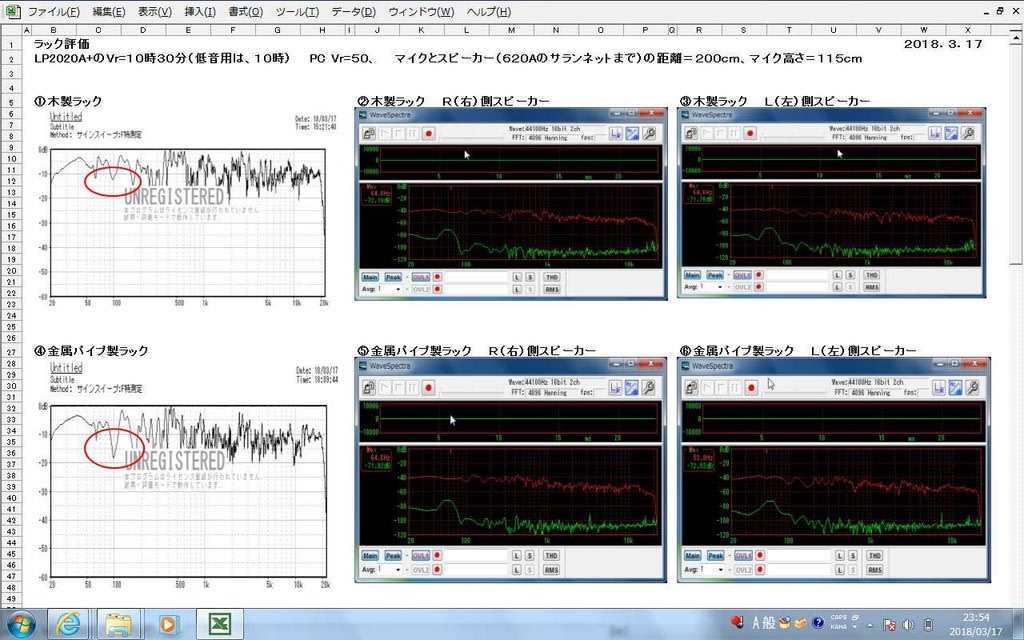

その前に木製のラックの空洞共振によると思われるデータを2017年11月9日に採った。

①がラック内に物が無い場合で、この場合のみ100~105Hzでのディップが大きい。これが空洞共振により起きていると予想した。金属ラックは空洞共振が出来ないので改善すると当時は予想しました。

・実験データ1 金属ラックでのデータは、 金属製のパイプラック 2231A+620A+2405で実験(低音用の2231AをチャンデバLPF70Hz(44Hz設定)で使用)

これは、以下。(2231Aを付加してるので、低音端(20Hz)でのダウンがほとんどない。)

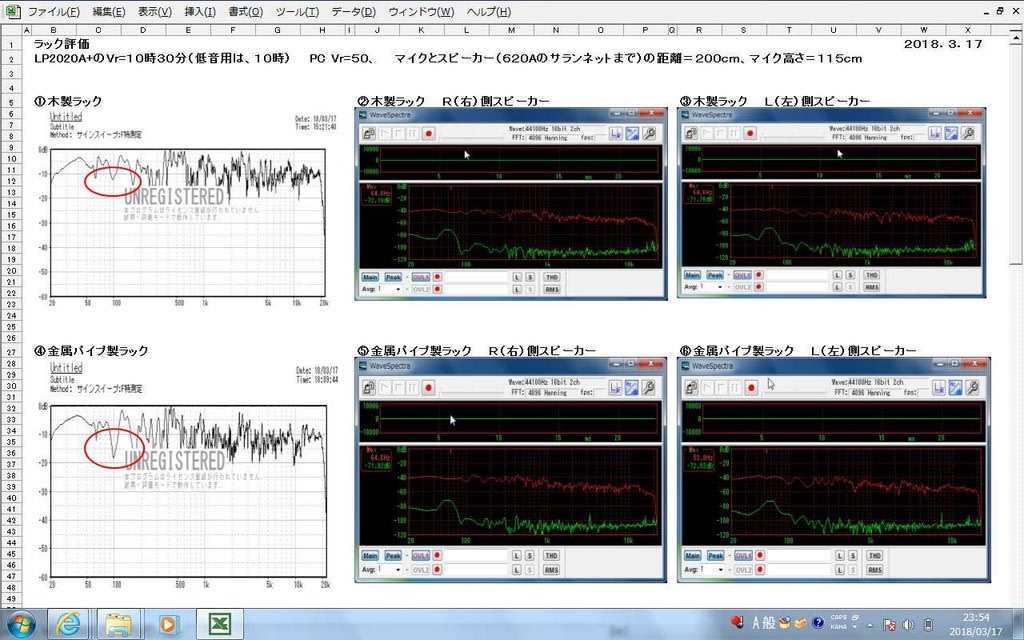

上段は、現状の木製ラックで、左が、My Speakerの両チャン駆動のFFTで、中央は、WaveGeneでR(右)側スピーカー、右は、WaveGeneでL(左)側スピーカーのFFTです。下段が、金属製のパイプラックのデータです。これを見れて、ガックリしたのは言うまでもありません。予想では、金属製のラックでは、100Hzのディップが軽減されると予想していましたが、結果は全く逆で赤丸で示した3つの周波数(62Hz,100Hz,180Hz)のディップが全部パイプラックの方が大きい。100Hzが最も差が大きく、木製ラックより6dbは下がってます。

・実験データ2 金属製のパイプラックにつっかえ棒をかます

金属製のパイプラックの振動が悪さをしているのではないかと言うことを検証する為に、つっかえ棒を噛ましたデータが下記。

これも、データ的には、つっかえ棒無しのデータとほぼ同じで、効果は無い。これでは、金属製のパイプラックは使えませんので、木製ラックに戻したのが、下段ですが、定在波影響の低音域のディップは、元の状態に戻っています。

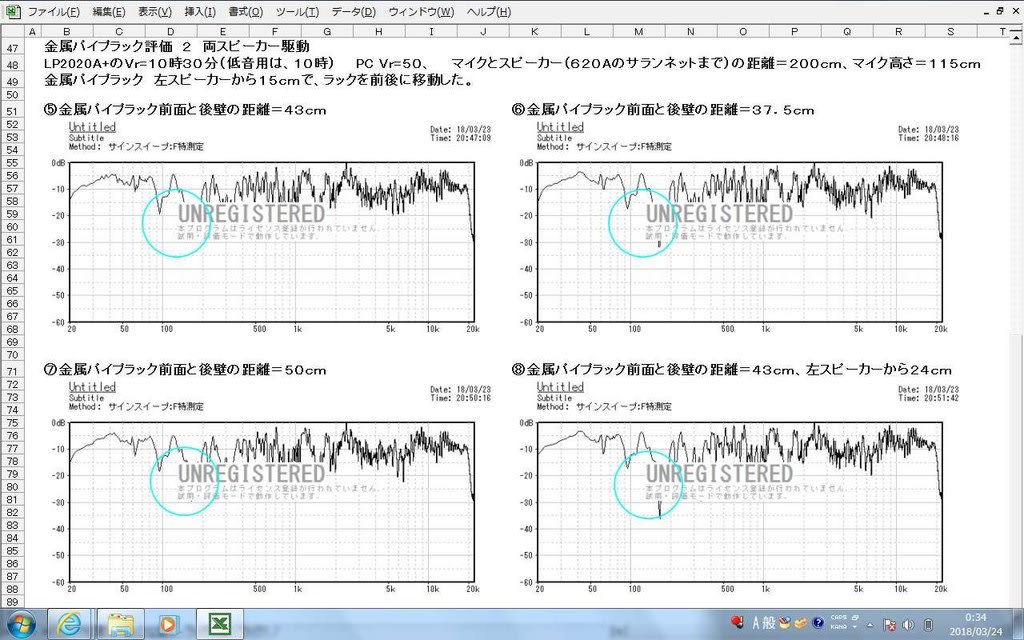

■3)低音の定在波を対策3 金属パイプラック評価2(2018.3.24時点)

これ以降、2018.3.24に金属ラックを何とか使えるかと思ってラック位置を横及び前後方向に変更したりしたが全く効果が無かった。先ずは横方向

①がラックが一番左スピーカーから近い場合で、スペースが10cm、順に②12cm、③14cm、④16cmです。14.5cmで中央ですので④は中央から少し右になります。100Hzのディップはどれも同じレベルです。

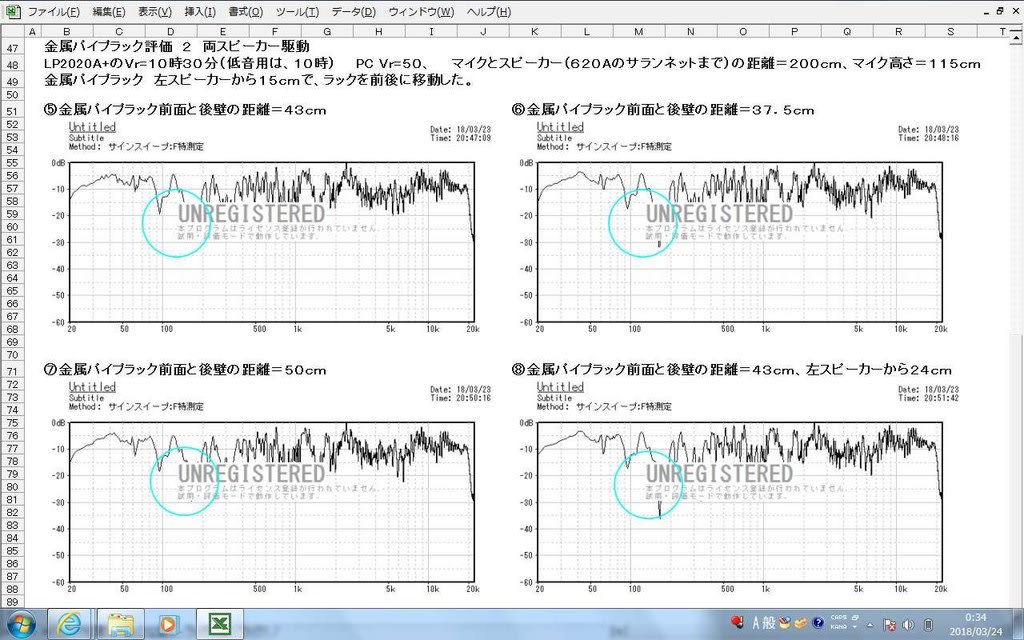

次は前後(奥行き)方向

⑤は、ラックの前面と後の壁のスペースが43cmの場合で、⑥は、ラックが奥に引っ込んだ場合でスペースが37.5cm、⑦は逆にラックを前に出して、スペースが50cmの場合です。これらも殆ど有意差はありません。⑧は、横方向の場合で極端に右に持っていった場合で、左スピーカーから24cmの場合ですが、100Hzは有意差は無く、160Hzが悪化しています。縦方向も横方向もあまり依存性らしきものは、無いようです。

⇨ここまでやって、金属ラックは諦めました。

■4)低音の定在波を対策4 木製ラック評価1(2018.3.26時点)

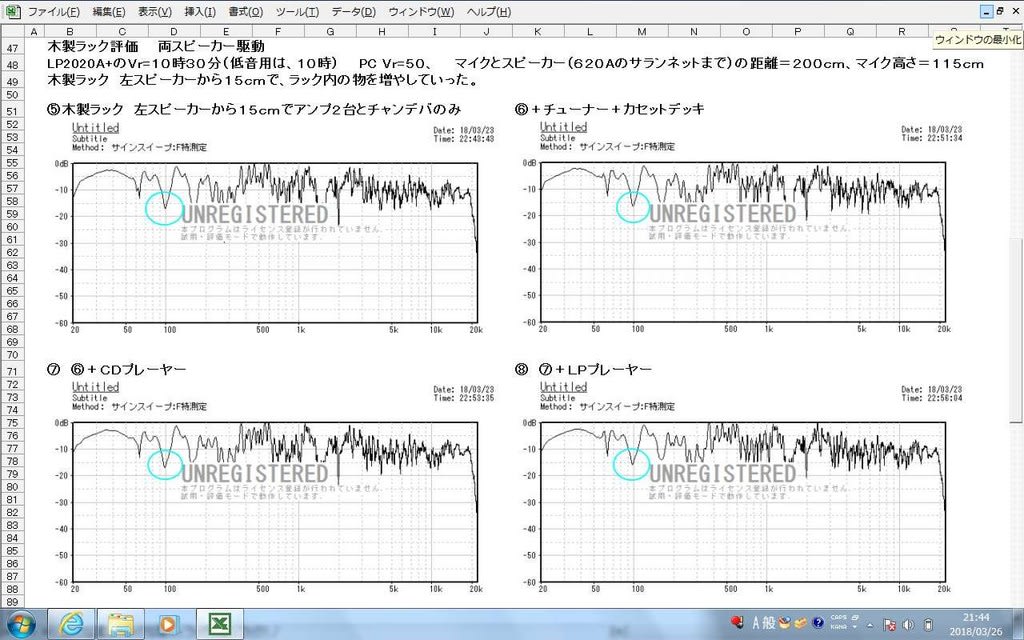

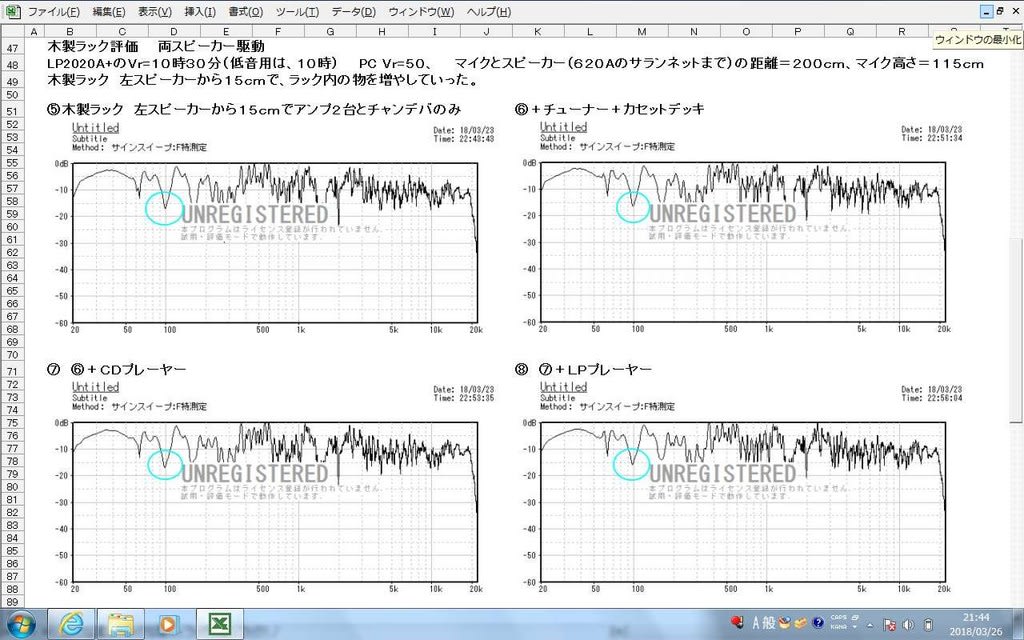

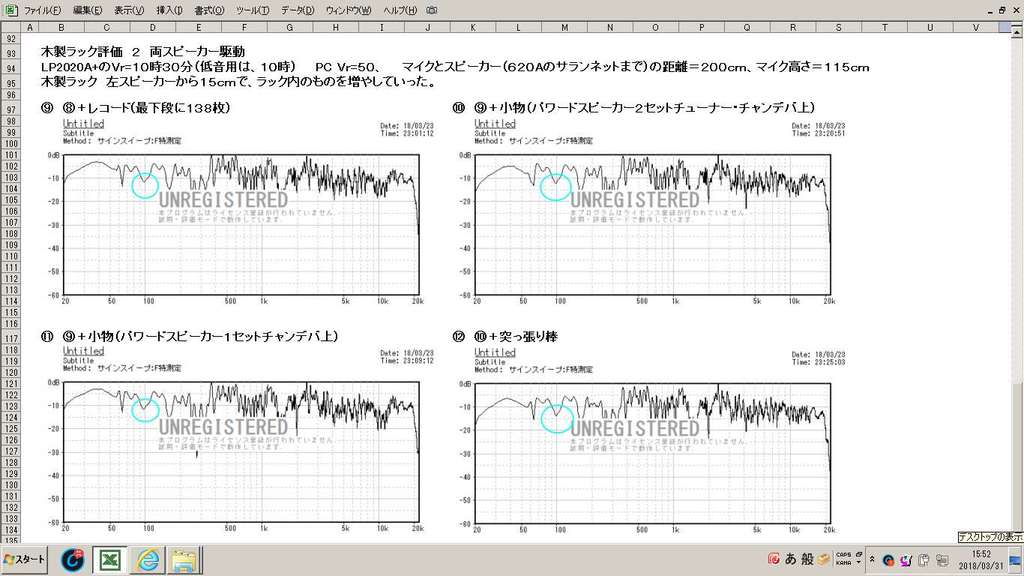

ラックの振動・共振は、中に入れる物の量に依存するという前にアップした実験での結果を踏まえ、ラックの横位置は、15cmと中央に置いて、ラックに入れる物を段階的に増やしていきました。以下データ。

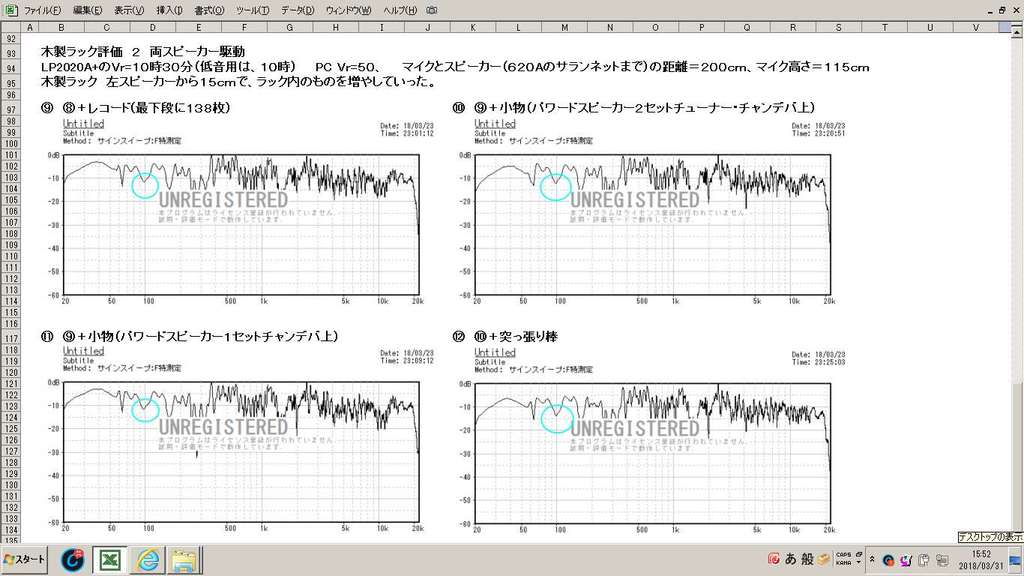

⑤は、3段目のみにチャンデバとアンプ2台を入れたもので、⑥は、⑤+上から1段目にチューナー、2段目にカセットデッキを入れたもので、⑦は、⑥+CDプレーヤー、⑧は、⑦+レコードプレーヤーを入れたFFTですが、100Hzのディップは、⑤~⑦で-17db、⑧で少し減って-16dbに見えますが大きな差は無し。以下は、更に物を入れていきました。

⑨は、⑧+レコード138枚(約37Kg)を最下段に入れた場合で、これで100Hzのディップが、音圧の平均がー10dbに対し-12dbとほぼ定在波の影響とは言えない程度のレベルまで改善できました。⑩⑪は更に小型スピーカーを入れたのですが、差はありません。⑫は更に突っ張り棒を天井との間に入れたものですが、-13.5dbと若干悪化していますが、他の周波数でのディップと同レベルで問題になるレベルではないです。

■5)低音の定在波を対策5 木製ラック評価2(2018.4.8時点)

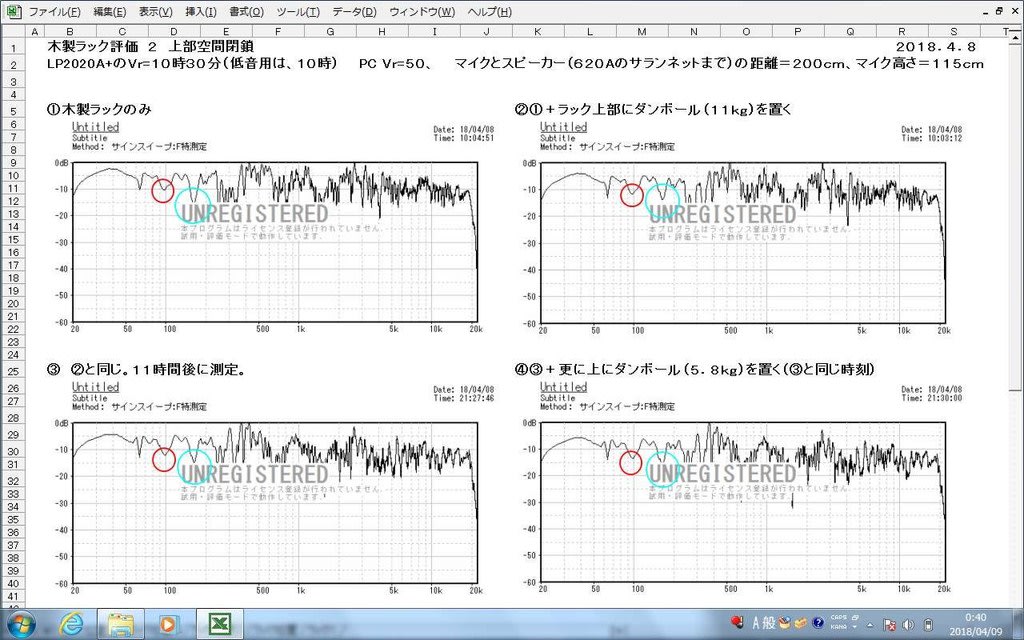

3/26にアップした木製ラック評価とその前にした金属ラックとの比較で木製ラックの方が金属ラックより低音の定在波のディップを緩和する効果があり、更に木製ラックでも重量増か空間閉鎖部が多いほどディップが緩和されることが判った。とすると、木製ラックでも高さを高くすれば、より空間閉鎖効果が高くなり、ディップも緩和されることが推測できる。それを検証することにした。

1)測定風景

まずは、木製ラックにダンボール(中身含め重量11kg、高さ43.7cm)を置いたのが以下。

更に天井との間にきっちり入る小さめのダンボール(中身含め重量5.8kg、高さ18.5cm)を詰めたのが、以下。

2)測定結果

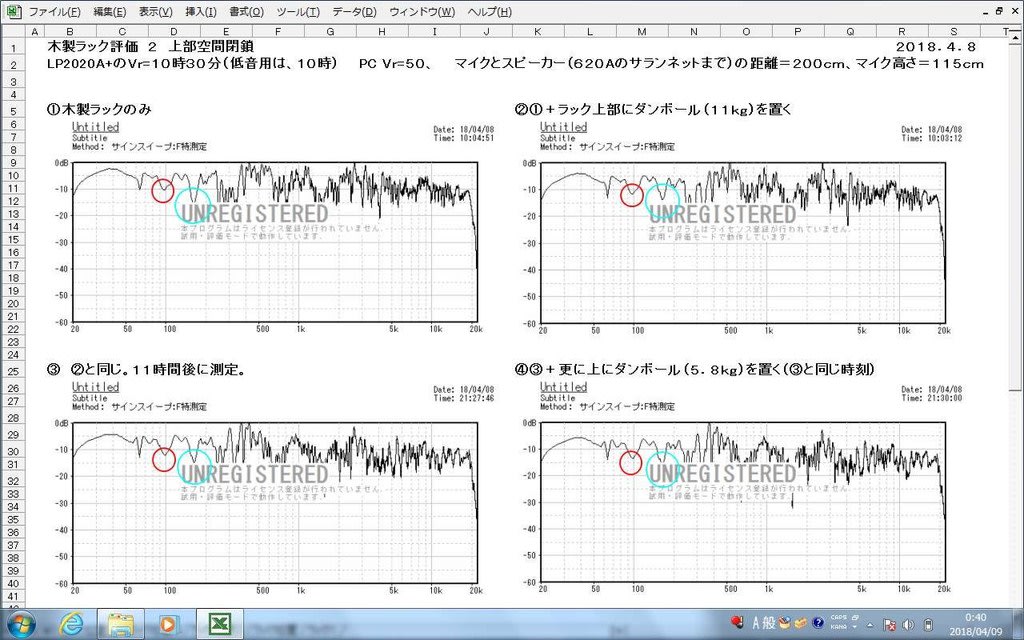

以下です。

①は木製ラックのみで水色の〇で囲んだ160Hzのディップは深く、その左の赤色の〇で囲んだ100Hzのディップとの差は~5db以上です。②③は、その上にダンボール(11kg)を1個置いた場合で水色の〇で囲んだ160Hzのディップは浅く、その左の赤色の〇で囲んだ100Hzのディップとの差は~2db位と少なくなっています。④は更にその上に小さいダンボール(5.8kg)を置いた場合で水色の〇で囲んだ160Hzのディップは浅く、その左の100Hzのディップとの差はロゴに隠れて正確には判りませんが~3db位と①よりは明確に少なくなっていますが、④では1.6KHzのディップが深くなっています。ディップの低減効果は②③で飽和していると見ました。

■6)低音の定在波を対策6 スピーカー位置再評価(2018.12.6時点)

2017.1.12で定在波を評価しスピーカー位置を決めたが、その後室内に物や床にはカーペットも増えたので定在波(以降干渉・反射も含み定在波と記す)評価をちゃんとやり直すことにしました。方法についても従来は主にステレオで評価していましたが、今回は左右別々に評価しました。

1)現状と評価後の部屋のレイアウト

左側のスピーカーは扉の右にあるので左側の壁から1.87m離しています。ラックから離すとしても壁からは1.77mが限界ですが今回は評価後1.77mに変更しました。右側のスピーカーは前回8KHzのピークを平坦化できるので、1.55mにしていますが、今回は評価しましたが最適条件は変らずで変更しませんでした。今回定在波対策でスピーカーを動かしましたが、奥行きが2.64mしかないので奥行き方向は無理で、動かすのは長手方向になります。

2)評価状況

評価中は、両側のスピーカーをラックから20cm以上離していましたので下記の状況。

最終的には以下のように、左側のスピーカーをラックから24cmに離しました。(今までは14cmなので10cm移動) 右側は、ラックから11.5cmから最終的には変更しませんでした。

3)評価方法の見直し

従来は、変化の良く判るMy Speakerでは両チャンで評価しており左右の差は無視していましたので、今回左右別々に評価しました。Wave.Gneの場合は、左右別々に評価していましたが変化に鈍感なので詳細評価は出来ていませんでした。

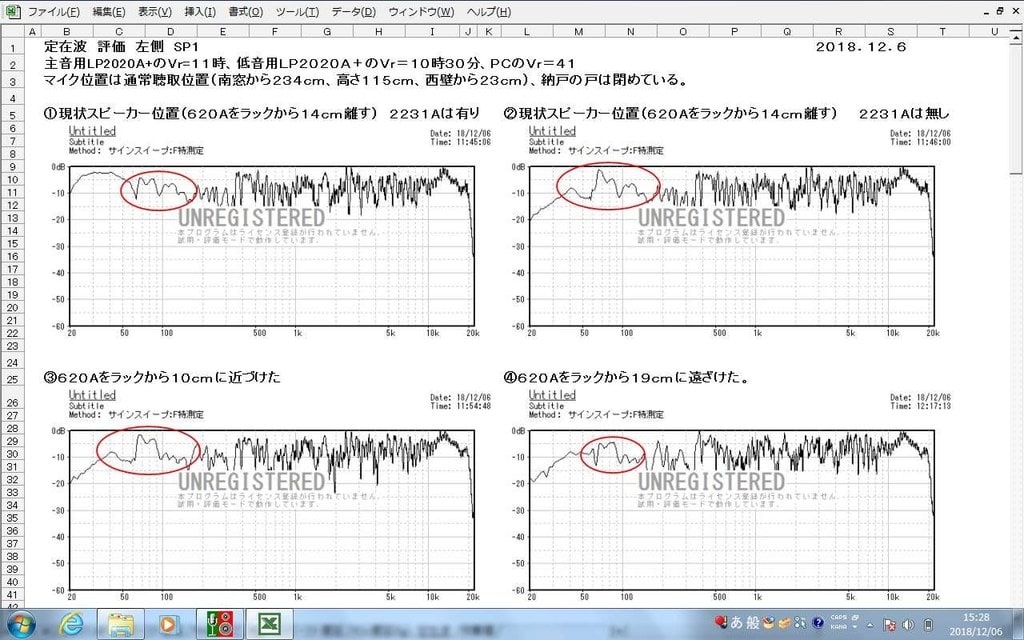

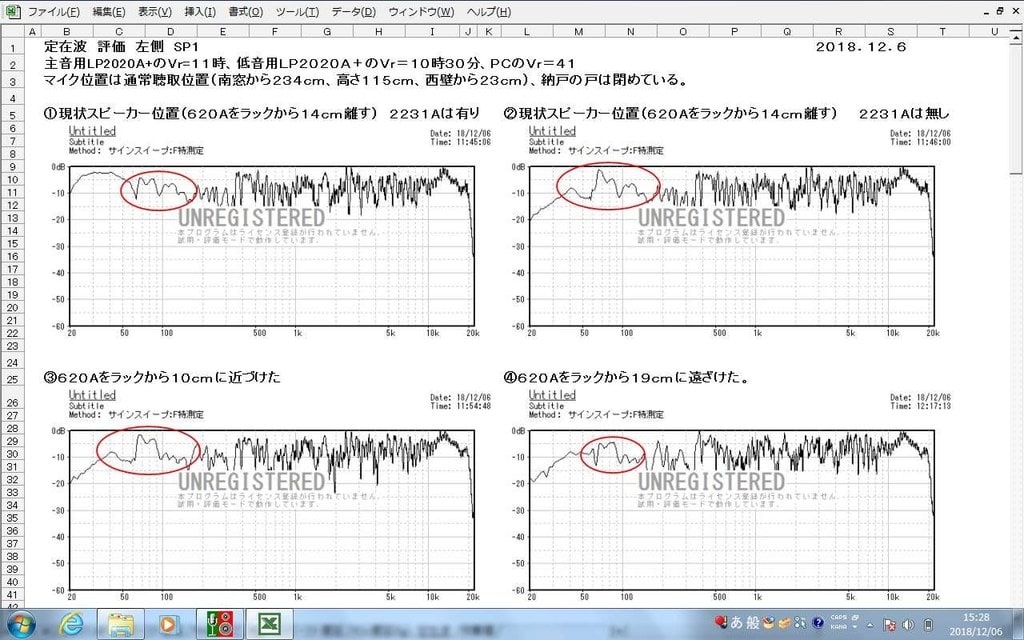

4)FFT評価結果 左側のスピーカー

これは以下。

①は、現状の620Aがラックから14cmの距離の場合で70Hz以下の低音を出す2231Aを付けて評価しましたが、赤〇で囲んだ領域が低音の定在波等の影響でのピークとディップです。70Hz以上が主体なので②以降は2231Aを切っています。②は現状で2231Aを切って620A+2405のみにした場合で低音40Hzから駄々下がりです。70Hzのピークが大きく90Hzのディップもあります。③は、620Aをラックから10cmに近づけた場合で、赤〇で囲んだ80Hz付近が上がっています。逆に620Aをラックから19cmに遠ざけた場合は、赤〇で囲んだ80Hz付近が下がっています。ラックから更に620Aを離していくと、

⑤が24cm、⑥が28cmですが、この辺りはほぼ安定してピークは低くなっています。⑦は33cmまで遠ざけた場合です。⑤⑥とそんなに変わらずですが、100Hz付近のディップは寧ろ深くなっています。従って2231Aを切って聞く場合も考慮して最適条件は24cmと判断し、2231Aを加えてFFTを撮ったのが⑧です。

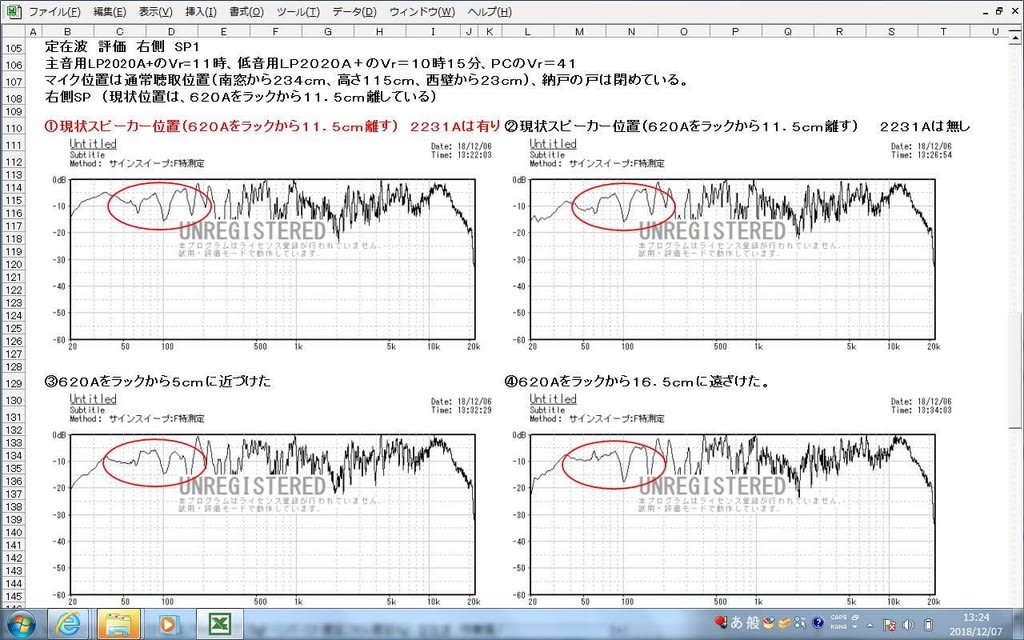

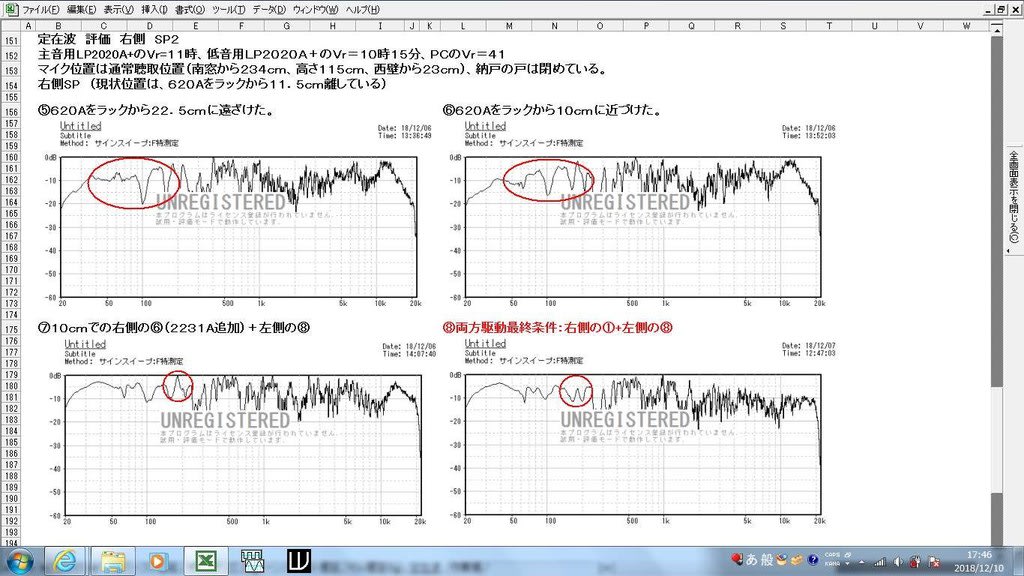

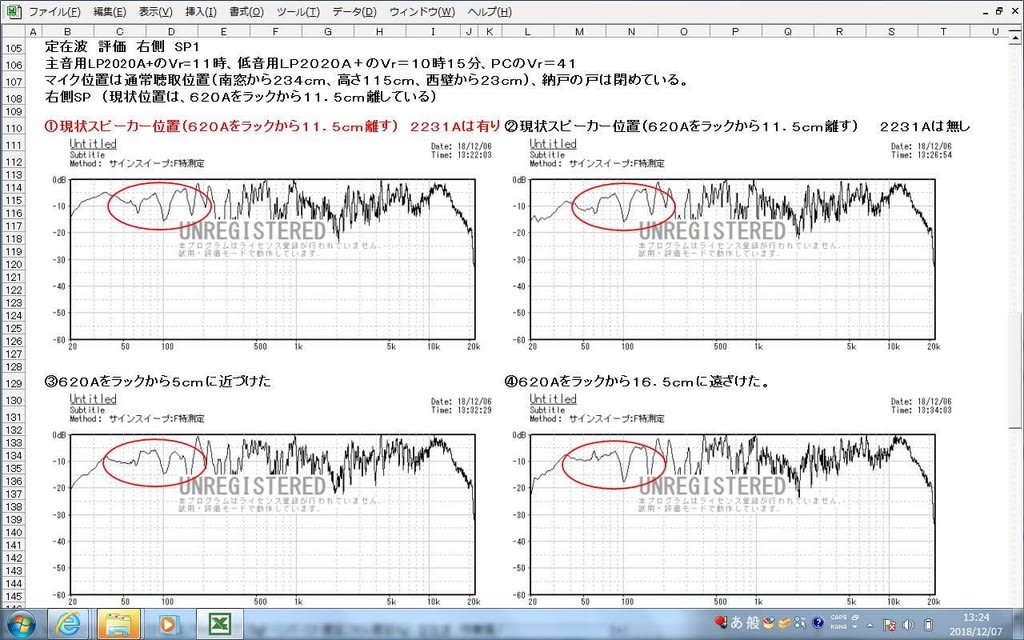

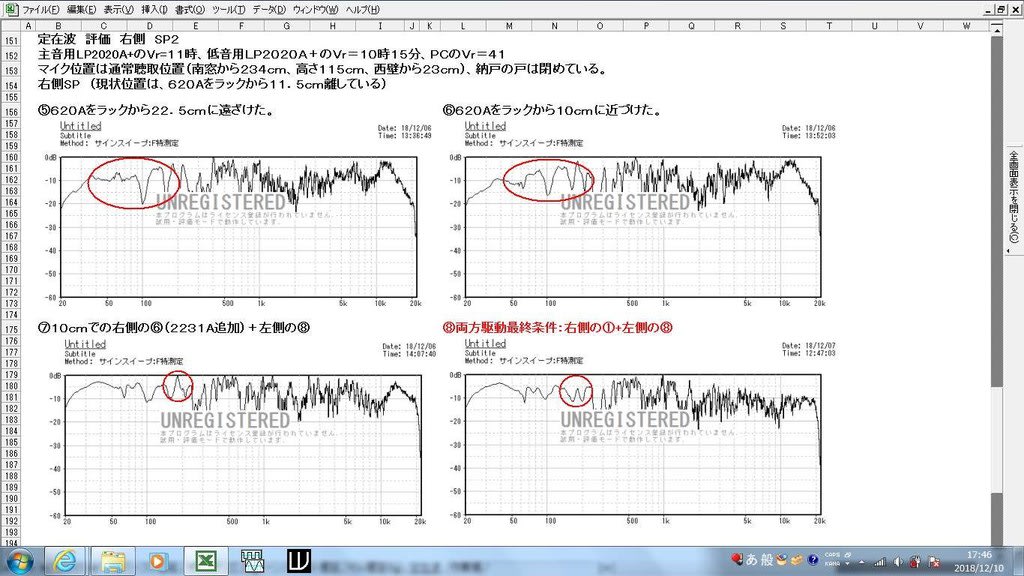

5)FFT評価結果 右側のスピーカー

これは以下。上記の部屋のレイアウト図の右側には書棚(高さ2mが効いていると思う)があり奥行き方向のスペースが2m位に短くなっているので左側より定在波等のディップが深い。下のグラフでラックから遠ざけるに従って100Hzのディップが深くなるのはその為と思う。書棚は左側の本箱の位置に移動したいが、マンパワー&時間がない。

①は、現状の620Aがラックから11.5cmの距離の場合で70Hz以下の低音を出す2231Aを付けて評価しましたが、赤〇で囲んだ領域が低音の定在波等の影響でのピークとディップです。70Hz以上が主体なので以降は2231Aを切っています。②は現状で2231Aを切って620A+2405のみにした場合で低音40Hzから駄々下がりです。80Hz付近のピークが大きく100Hzのディップもあります。③は、620Aをラックから5cmに近づけた場合で、赤〇で囲んだ170Hz付近のディップが深くなっています。逆に④で620Aをラックから16.5cmに遠ざけた場合は、赤〇で囲んだ100Hz及び170Hz付近のディップが大きく下がっています。ラックから更に620Aを離していくと、

⑤は22.5cmまで遠ざけた場合で100Hz及び170Hzの両ディップが更に深くなっていますので右側はラックから620Aを遠ざけるのはよくありません。ラックから近い限界を探ろうとして⑥で10cmの場合を採って見ましたが①を比較してほとんど変らないので最適条件候補にしました。ラックから10cmの条件で2231Aを追加し左は最適条件⑧で両チャン鳴らしたのが⑦で、⑧がラックから右側が従来条件の11.5cmで左側が24cmの条件でFFTを採ったものですが、赤〇で囲んだ180Hzのピークが⑧では低くなっていますので⑧を最終的な最適条件としました。

■1)低音の定在波を対策1 スピーカー位置変更 (2017.1.12時点)

定在波ですので評価はFFTで出来ます。一番手近なで確実な改善方法は、スピーカーの設置位置を動かして定在波の出ないフラットに近いFFTの出る場所を求める方法です。

2017.1.12時点のきっかけは、左右のスピーカーの低音の音圧の周波数特性が違っていたからです。左は、ほぼフラットに成っているのに対し、右は、70Hz付近にピーク&90Hz付近にディップが出ていた。そこで、左右のスピーカーを交換してみたが、依然として右がピーク&ディップが出ていたので、単体のスピーカーには問題が無い。となると残りは、部屋の影響しかない。⇒これらのピーク&ディップは定在波起因と考えた。

これだと言うことで、右のスピーカーを壁から遠ざかる方向に移動して行くと、ピーク&ディップが減少するではないか!

①から順に壁から遠くなり、④が一番壁から遠ざかっている。以下の記述の距離に直すと、①が壁から1.3m、②は、1.5m、③は1.6m、④は、1.7m。

⇒【この時点の結論】横方向の壁からは、1.8m以上離して置くと、100Hz迄の聴感に影響する低音の定在波の影響が排除できる。

しかし、現実の話は、そう簡単ではない。左右のスピーカーを、壁から1.8m離して、スピーカーの間隔も1.8m取ると、1.8×3=5.4mの長さが必要となる。しかし、私の部屋は、8.2畳しかなく、長辺(=4.9m)に置いているが、0.5m不足である。

左右のスピーカーを、壁から1.8m離して置いてしまうと、スピーカーの間隔が1.3mしかなくなり、ステレオ感が損なわれる。

折衷案として、ドアがある左側のスピーカーは、左壁~1.7m、右側は~1.6mとし、スピーカーの間隔は1.6mとしている。これだと、演奏者の位置がライナーノーツに記載されているSIDE BY SIDE2のトリオの曲の定位も十分再現できているし、オーケストラも十分広がって聴こえる。部屋の説明図は下記。

これでほぼ定在波対策は出来た。上図は正方形に近い形になっているが実際は横5m、奥行き2.64mなので奥行きが取れない欠点があるが定在波に対しては正方形より有利な形状になっている。

■2)低音の定在波を対策2 金属パイプラック評価1(2018.3.17時点)

以下のような金属ラックを使って定在波を改善できるか確認してみました。又高さの低い金属ラックを使うことでTVを奥の壁に張り付けることも目指しました。

その前に木製のラックの空洞共振によると思われるデータを2017年11月9日に採った。

①がラック内に物が無い場合で、この場合のみ100~105Hzでのディップが大きい。これが空洞共振により起きていると予想した。金属ラックは空洞共振が出来ないので改善すると当時は予想しました。

・実験データ1 金属ラックでのデータは、 金属製のパイプラック 2231A+620A+2405で実験(低音用の2231AをチャンデバLPF70Hz(44Hz設定)で使用)

これは、以下。(2231Aを付加してるので、低音端(20Hz)でのダウンがほとんどない。)

上段は、現状の木製ラックで、左が、My Speakerの両チャン駆動のFFTで、中央は、WaveGeneでR(右)側スピーカー、右は、WaveGeneでL(左)側スピーカーのFFTです。下段が、金属製のパイプラックのデータです。これを見れて、ガックリしたのは言うまでもありません。予想では、金属製のラックでは、100Hzのディップが軽減されると予想していましたが、結果は全く逆で赤丸で示した3つの周波数(62Hz,100Hz,180Hz)のディップが全部パイプラックの方が大きい。100Hzが最も差が大きく、木製ラックより6dbは下がってます。

・実験データ2 金属製のパイプラックにつっかえ棒をかます

金属製のパイプラックの振動が悪さをしているのではないかと言うことを検証する為に、つっかえ棒を噛ましたデータが下記。

これも、データ的には、つっかえ棒無しのデータとほぼ同じで、効果は無い。これでは、金属製のパイプラックは使えませんので、木製ラックに戻したのが、下段ですが、定在波影響の低音域のディップは、元の状態に戻っています。

■3)低音の定在波を対策3 金属パイプラック評価2(2018.3.24時点)

これ以降、2018.3.24に金属ラックを何とか使えるかと思ってラック位置を横及び前後方向に変更したりしたが全く効果が無かった。先ずは横方向

①がラックが一番左スピーカーから近い場合で、スペースが10cm、順に②12cm、③14cm、④16cmです。14.5cmで中央ですので④は中央から少し右になります。100Hzのディップはどれも同じレベルです。

次は前後(奥行き)方向

⑤は、ラックの前面と後の壁のスペースが43cmの場合で、⑥は、ラックが奥に引っ込んだ場合でスペースが37.5cm、⑦は逆にラックを前に出して、スペースが50cmの場合です。これらも殆ど有意差はありません。⑧は、横方向の場合で極端に右に持っていった場合で、左スピーカーから24cmの場合ですが、100Hzは有意差は無く、160Hzが悪化しています。縦方向も横方向もあまり依存性らしきものは、無いようです。

⇨ここまでやって、金属ラックは諦めました。

■4)低音の定在波を対策4 木製ラック評価1(2018.3.26時点)

ラックの振動・共振は、中に入れる物の量に依存するという前にアップした実験での結果を踏まえ、ラックの横位置は、15cmと中央に置いて、ラックに入れる物を段階的に増やしていきました。以下データ。

⑤は、3段目のみにチャンデバとアンプ2台を入れたもので、⑥は、⑤+上から1段目にチューナー、2段目にカセットデッキを入れたもので、⑦は、⑥+CDプレーヤー、⑧は、⑦+レコードプレーヤーを入れたFFTですが、100Hzのディップは、⑤~⑦で-17db、⑧で少し減って-16dbに見えますが大きな差は無し。以下は、更に物を入れていきました。

⑨は、⑧+レコード138枚(約37Kg)を最下段に入れた場合で、これで100Hzのディップが、音圧の平均がー10dbに対し-12dbとほぼ定在波の影響とは言えない程度のレベルまで改善できました。⑩⑪は更に小型スピーカーを入れたのですが、差はありません。⑫は更に突っ張り棒を天井との間に入れたものですが、-13.5dbと若干悪化していますが、他の周波数でのディップと同レベルで問題になるレベルではないです。

■5)低音の定在波を対策5 木製ラック評価2(2018.4.8時点)

3/26にアップした木製ラック評価とその前にした金属ラックとの比較で木製ラックの方が金属ラックより低音の定在波のディップを緩和する効果があり、更に木製ラックでも重量増か空間閉鎖部が多いほどディップが緩和されることが判った。とすると、木製ラックでも高さを高くすれば、より空間閉鎖効果が高くなり、ディップも緩和されることが推測できる。それを検証することにした。

1)測定風景

まずは、木製ラックにダンボール(中身含め重量11kg、高さ43.7cm)を置いたのが以下。

更に天井との間にきっちり入る小さめのダンボール(中身含め重量5.8kg、高さ18.5cm)を詰めたのが、以下。

2)測定結果

以下です。

①は木製ラックのみで水色の〇で囲んだ160Hzのディップは深く、その左の赤色の〇で囲んだ100Hzのディップとの差は~5db以上です。②③は、その上にダンボール(11kg)を1個置いた場合で水色の〇で囲んだ160Hzのディップは浅く、その左の赤色の〇で囲んだ100Hzのディップとの差は~2db位と少なくなっています。④は更にその上に小さいダンボール(5.8kg)を置いた場合で水色の〇で囲んだ160Hzのディップは浅く、その左の100Hzのディップとの差はロゴに隠れて正確には判りませんが~3db位と①よりは明確に少なくなっていますが、④では1.6KHzのディップが深くなっています。ディップの低減効果は②③で飽和していると見ました。

■6)低音の定在波を対策6 スピーカー位置再評価(2018.12.6時点)

2017.1.12で定在波を評価しスピーカー位置を決めたが、その後室内に物や床にはカーペットも増えたので定在波(以降干渉・反射も含み定在波と記す)評価をちゃんとやり直すことにしました。方法についても従来は主にステレオで評価していましたが、今回は左右別々に評価しました。

1)現状と評価後の部屋のレイアウト

左側のスピーカーは扉の右にあるので左側の壁から1.87m離しています。ラックから離すとしても壁からは1.77mが限界ですが今回は評価後1.77mに変更しました。右側のスピーカーは前回8KHzのピークを平坦化できるので、1.55mにしていますが、今回は評価しましたが最適条件は変らずで変更しませんでした。今回定在波対策でスピーカーを動かしましたが、奥行きが2.64mしかないので奥行き方向は無理で、動かすのは長手方向になります。

2)評価状況

評価中は、両側のスピーカーをラックから20cm以上離していましたので下記の状況。

最終的には以下のように、左側のスピーカーをラックから24cmに離しました。(今までは14cmなので10cm移動) 右側は、ラックから11.5cmから最終的には変更しませんでした。

3)評価方法の見直し

従来は、変化の良く判るMy Speakerでは両チャンで評価しており左右の差は無視していましたので、今回左右別々に評価しました。Wave.Gneの場合は、左右別々に評価していましたが変化に鈍感なので詳細評価は出来ていませんでした。

4)FFT評価結果 左側のスピーカー

これは以下。

①は、現状の620Aがラックから14cmの距離の場合で70Hz以下の低音を出す2231Aを付けて評価しましたが、赤〇で囲んだ領域が低音の定在波等の影響でのピークとディップです。70Hz以上が主体なので②以降は2231Aを切っています。②は現状で2231Aを切って620A+2405のみにした場合で低音40Hzから駄々下がりです。70Hzのピークが大きく90Hzのディップもあります。③は、620Aをラックから10cmに近づけた場合で、赤〇で囲んだ80Hz付近が上がっています。逆に620Aをラックから19cmに遠ざけた場合は、赤〇で囲んだ80Hz付近が下がっています。ラックから更に620Aを離していくと、

⑤が24cm、⑥が28cmですが、この辺りはほぼ安定してピークは低くなっています。⑦は33cmまで遠ざけた場合です。⑤⑥とそんなに変わらずですが、100Hz付近のディップは寧ろ深くなっています。従って2231Aを切って聞く場合も考慮して最適条件は24cmと判断し、2231Aを加えてFFTを撮ったのが⑧です。

5)FFT評価結果 右側のスピーカー

これは以下。上記の部屋のレイアウト図の右側には書棚(高さ2mが効いていると思う)があり奥行き方向のスペースが2m位に短くなっているので左側より定在波等のディップが深い。下のグラフでラックから遠ざけるに従って100Hzのディップが深くなるのはその為と思う。書棚は左側の本箱の位置に移動したいが、マンパワー&時間がない。

①は、現状の620Aがラックから11.5cmの距離の場合で70Hz以下の低音を出す2231Aを付けて評価しましたが、赤〇で囲んだ領域が低音の定在波等の影響でのピークとディップです。70Hz以上が主体なので以降は2231Aを切っています。②は現状で2231Aを切って620A+2405のみにした場合で低音40Hzから駄々下がりです。80Hz付近のピークが大きく100Hzのディップもあります。③は、620Aをラックから5cmに近づけた場合で、赤〇で囲んだ170Hz付近のディップが深くなっています。逆に④で620Aをラックから16.5cmに遠ざけた場合は、赤〇で囲んだ100Hz及び170Hz付近のディップが大きく下がっています。ラックから更に620Aを離していくと、

⑤は22.5cmまで遠ざけた場合で100Hz及び170Hzの両ディップが更に深くなっていますので右側はラックから620Aを遠ざけるのはよくありません。ラックから近い限界を探ろうとして⑥で10cmの場合を採って見ましたが①を比較してほとんど変らないので最適条件候補にしました。ラックから10cmの条件で2231Aを追加し左は最適条件⑧で両チャン鳴らしたのが⑦で、⑧がラックから右側が従来条件の11.5cmで左側が24cmの条件でFFTを採ったものですが、赤〇で囲んだ180Hzのピークが⑧では低くなっていますので⑧を最終的な最適条件としました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます