今回は70Hz以下の重低音用として使っているアンプLP2020A+のポップ音対策をまとめました。これについては、”みやけDENKIのブログ”のみやけさんの記事に則って改造しています。みやけさんとは、メールで質問等やりとりをさせて頂きましたが、みやけさんは下記以上に色々改造されています。尚、このアップはToshiba Chromebook 2 で行いましたがスピーディで楽ちんにできました。

■1) 改造まとめ

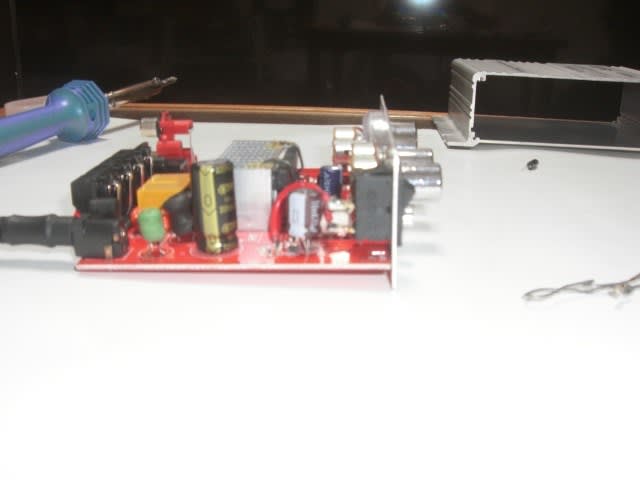

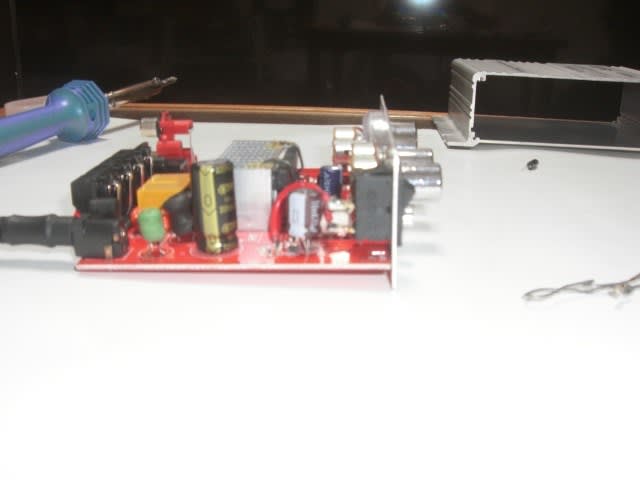

これは、

ポップ音対策は、LP2020A+の下半分です。

■2)ポップ音対策 電源ON時 その1 2017.4.14

これはスピーカー(SP)を駆動するリレーの遅延時間を決めている電解コンの容量を増やしてTA2020の電源ON時の突入電流による突入パルスが終わってからSPをTA2020につなげるというものです。

元々付いていた電解コンは、220μFでした。これを2017.4.14にOSコン1000μFに変更したが、電源ONしたら、ディレータイムが6秒になって、電源ON時のポップ音は無くなりましたが電源OFF時は1000μFに変えた効果で、ポップ音が少し大きくなった。

OSコンは一番手前の右にある電源スイッチの左にある電解コンで、これをこの用途に使うのは勿体ないのでもう少し変更したいと思い、■4)でC29(バイアスパスコン)の容量アップで使用した。

■2)ポップ音対策 電源ON時 その2 2017.6.21

スピーカーのリレーのディレータイマーの時間を決める電解コンを、4/14に220μFから1000μFに上げたが、6秒は長すぎるので、最適化することにした。

上の写真のように電解コンを外して、基板の裏側にリード線を出して、そこから、電解コンの容量を色々変えて繋いだ。結果は下記。

CR時定数回路の遅延時間は、Cに当然比例する。データもほぼ比例している。470μFで2.8秒だったので、2.8秒以内にポップ音を起こす擾乱は収まっていることになる。下に表が2つあるが、表1は、ポップ音のOFF時の初期対策(TA2020の30Pinジャンパー線)なしの場合で、表2はそれがある場合ですが、470μFではどちらもOKです。写真のフロントパネルの後ろの小豆色の電解コンが東進の470μF。

■3)ポップ音対策 電源OFF時 その1 2017.4.23

みやけ様が、”みやけdenkiのブログ”で2013.9.30にアップされていたトランジスタを2個スイッチとして使う対策でしたが、2017.3.30のアップ分でジャンパー線1本追加のみという画期的な対策を載せておられたので、やってみた。

○で囲んだのがトランジスタを2個スイッチとして使う対策で、それを使わないように改善したのが黄色いジャンパー線のみをTA2020の30Pin(5V発生)とC29の+側に渡す方法です。これで、TA2020とプリアンプであるオペアンプ(4558D)の3Pin、5Pinの+オフセット電源入力が同期するので、ポップ音が消えます。4558Dの+バイアス電源の電圧が5Vに減るので下側のダイナミックレンジは、5/6に減りますが、LP2020トータルのダイナミックレンジはTA2020のデーターシートのピンアサインで14Pinを見れば、変わらないことが判ります。改造後は、

黄色い線がジャンパー線で右端がTA2020の30Pin(5V発生)で左端がC29の+側になります。C29の+側が、1/2VDD=6Vなのか、TA2020の5VなのかテスターでみていますがTA2020の5Vが勝っていますね。これで同期は完了です。

■4)ポップ音対策 電源OFF時 その2 2017.6.21

”みやけDENKIのブログ”に改善版がアップされたのでそれをやってみました。回路的には、

従来は、TA2020の30ピン(5V発生の大元)を、C29の+側とジャンパ線で繋いでいたが、今回は、TA2020の8ピン(V5A:アナログ用5VDC)とC29の+側とを100Ωを介して繋ぐというものである。30ピンはDC5Vの大元で、8ピンは、それをTA2020内のアナログ回路へ供給する入り口である。100Ωの効果は、入れないと音に艶がなくなるということです。しかし困った事に、これを入れると電源OFF時に毎回ではないがポップ音が小さく聞こえる時がある。三宅様に確認したところ、どうしても気になる場合は、上記回路のR30,R31(6V発生用だがジャンパ線導入で不要となる)を外すとPOP音はほぼ消えると思うとのことです。改造後は、下のようになっています。

黄色いケーブルカバーの右の半田付け点が、8ピンで、逆の左端の半田付け点が、C29の+側です。そこに繋がっているのが、100Ωのカラーバー抵抗(100Ω)で下の基板に接触しないように黒いケーブルカバーを右のリードに被せています。ここでの注意はC29の+側にハンダ付けする際にランドをハンダで埋めてしまうと電源ONで爆音ノイズが出ました。ランドのハンダを除いてC29の+芯線のみにジャンパー線を半田付けすればノイズは出ません。

重低音を強化したい場合は、C29をオリジナルの100μFから220μF×2個=440μFに拡大すると良いと、三宅様に聞いたので実施。OSコンの1000μFが余っていました(LP2024A+から外して上記電源ON時のポップ音対策で使ったもの)ので、取り付けました。ここは、電流容量の余裕とノイズ低減にも効くようなので、拡大しようと考え直して以下となりました。

基板上で一番手前のが、OSコン1000μFで、その手前に横になっている緑のは、元についていた100μFです。これで重低音も大丈夫です。

■5)ポップ音対策 電源OFF時 その3 2019.1.10

電源OFF時については毎回ではないが若干の小さなポップ音は残っていました。上記対策で抵抗100Ωを入れたことで、ポップ音が僅かに出るので、オペアンプ+バイアスの5Vと競合で供給している1/2Vddの6Vを作っているR30,R31を外す。5V系を追加した今となっては不要な6V系が残っていることでポップ音が僅かに出てしまう。R30,R31があることで音への影響…ベールを極僅かに被っているような感じ…もあったと思う。外せる抵抗は全て外すべし。

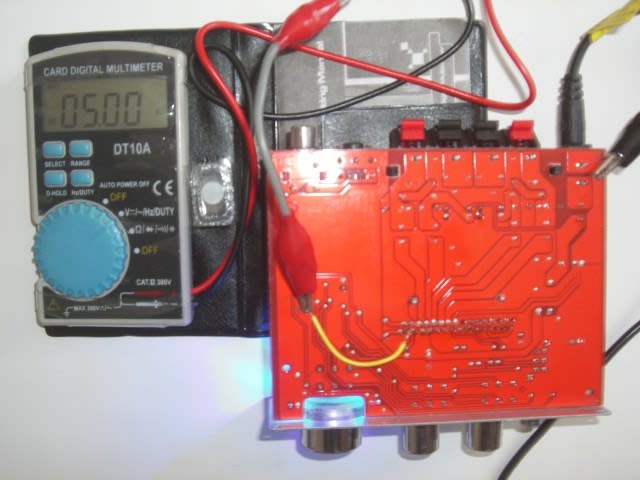

先ずは、赤基板の改造前のR30,R31

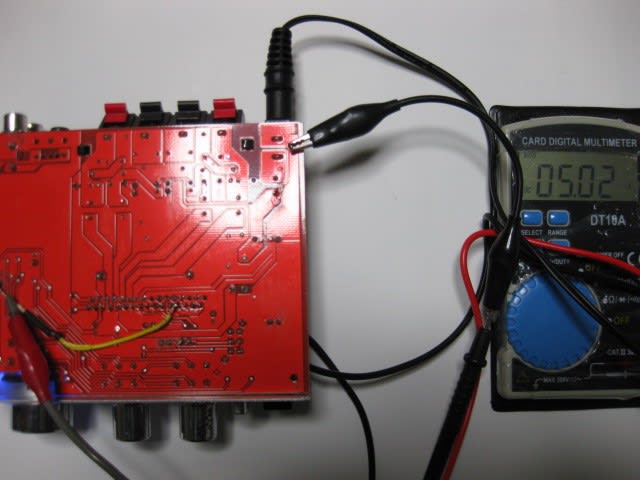

改造前のC29の+側は、5.02Vです。上記回路図から1/2Vdd系6Vも繋がっていますが5V系が勝っている。

半田でディップすることでチップ抵抗を浮かせてR30,R31を外しました。本体の右にある小さな2つの四角いのが外したチップ抵抗。

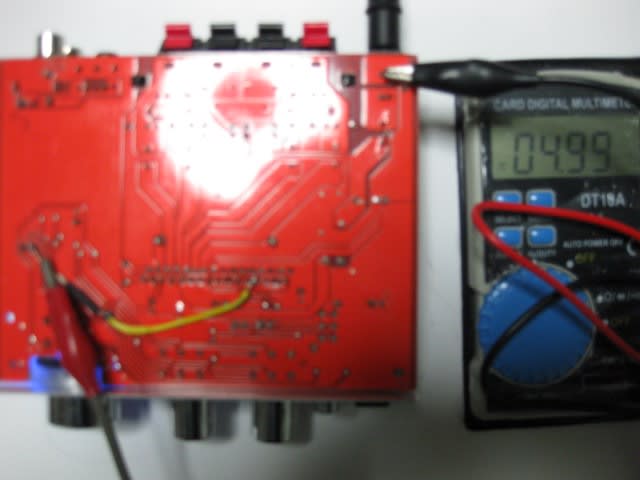

外した後のC29の+側は、4.99Vでした。

もう一つ青基板も改造しましたが、やはり改造前5.05Vで改造後5.03Vと改造後に若干下がったという同じ結果です。

■1) 改造まとめ

これは、

ポップ音対策は、LP2020A+の下半分です。

■2)ポップ音対策 電源ON時 その1 2017.4.14

これはスピーカー(SP)を駆動するリレーの遅延時間を決めている電解コンの容量を増やしてTA2020の電源ON時の突入電流による突入パルスが終わってからSPをTA2020につなげるというものです。

元々付いていた電解コンは、220μFでした。これを2017.4.14にOSコン1000μFに変更したが、電源ONしたら、ディレータイムが6秒になって、電源ON時のポップ音は無くなりましたが電源OFF時は1000μFに変えた効果で、ポップ音が少し大きくなった。

OSコンは一番手前の右にある電源スイッチの左にある電解コンで、これをこの用途に使うのは勿体ないのでもう少し変更したいと思い、■4)でC29(バイアスパスコン)の容量アップで使用した。

■2)ポップ音対策 電源ON時 その2 2017.6.21

スピーカーのリレーのディレータイマーの時間を決める電解コンを、4/14に220μFから1000μFに上げたが、6秒は長すぎるので、最適化することにした。

上の写真のように電解コンを外して、基板の裏側にリード線を出して、そこから、電解コンの容量を色々変えて繋いだ。結果は下記。

CR時定数回路の遅延時間は、Cに当然比例する。データもほぼ比例している。470μFで2.8秒だったので、2.8秒以内にポップ音を起こす擾乱は収まっていることになる。下に表が2つあるが、表1は、ポップ音のOFF時の初期対策(TA2020の30Pinジャンパー線)なしの場合で、表2はそれがある場合ですが、470μFではどちらもOKです。写真のフロントパネルの後ろの小豆色の電解コンが東進の470μF。

■3)ポップ音対策 電源OFF時 その1 2017.4.23

みやけ様が、”みやけdenkiのブログ”で2013.9.30にアップされていたトランジスタを2個スイッチとして使う対策でしたが、2017.3.30のアップ分でジャンパー線1本追加のみという画期的な対策を載せておられたので、やってみた。

○で囲んだのがトランジスタを2個スイッチとして使う対策で、それを使わないように改善したのが黄色いジャンパー線のみをTA2020の30Pin(5V発生)とC29の+側に渡す方法です。これで、TA2020とプリアンプであるオペアンプ(4558D)の3Pin、5Pinの+オフセット電源入力が同期するので、ポップ音が消えます。4558Dの+バイアス電源の電圧が5Vに減るので下側のダイナミックレンジは、5/6に減りますが、LP2020トータルのダイナミックレンジはTA2020のデーターシートのピンアサインで14Pinを見れば、変わらないことが判ります。改造後は、

黄色い線がジャンパー線で右端がTA2020の30Pin(5V発生)で左端がC29の+側になります。C29の+側が、1/2VDD=6Vなのか、TA2020の5VなのかテスターでみていますがTA2020の5Vが勝っていますね。これで同期は完了です。

■4)ポップ音対策 電源OFF時 その2 2017.6.21

”みやけDENKIのブログ”に改善版がアップされたのでそれをやってみました。回路的には、

従来は、TA2020の30ピン(5V発生の大元)を、C29の+側とジャンパ線で繋いでいたが、今回は、TA2020の8ピン(V5A:アナログ用5VDC)とC29の+側とを100Ωを介して繋ぐというものである。30ピンはDC5Vの大元で、8ピンは、それをTA2020内のアナログ回路へ供給する入り口である。100Ωの効果は、入れないと音に艶がなくなるということです。しかし困った事に、これを入れると電源OFF時に毎回ではないがポップ音が小さく聞こえる時がある。三宅様に確認したところ、どうしても気になる場合は、上記回路のR30,R31(6V発生用だがジャンパ線導入で不要となる)を外すとPOP音はほぼ消えると思うとのことです。改造後は、下のようになっています。

黄色いケーブルカバーの右の半田付け点が、8ピンで、逆の左端の半田付け点が、C29の+側です。そこに繋がっているのが、100Ωのカラーバー抵抗(100Ω)で下の基板に接触しないように黒いケーブルカバーを右のリードに被せています。ここでの注意はC29の+側にハンダ付けする際にランドをハンダで埋めてしまうと電源ONで爆音ノイズが出ました。ランドのハンダを除いてC29の+芯線のみにジャンパー線を半田付けすればノイズは出ません。

重低音を強化したい場合は、C29をオリジナルの100μFから220μF×2個=440μFに拡大すると良いと、三宅様に聞いたので実施。OSコンの1000μFが余っていました(LP2024A+から外して上記電源ON時のポップ音対策で使ったもの)ので、取り付けました。ここは、電流容量の余裕とノイズ低減にも効くようなので、拡大しようと考え直して以下となりました。

基板上で一番手前のが、OSコン1000μFで、その手前に横になっている緑のは、元についていた100μFです。これで重低音も大丈夫です。

■5)ポップ音対策 電源OFF時 その3 2019.1.10

電源OFF時については毎回ではないが若干の小さなポップ音は残っていました。上記対策で抵抗100Ωを入れたことで、ポップ音が僅かに出るので、オペアンプ+バイアスの5Vと競合で供給している1/2Vddの6Vを作っているR30,R31を外す。5V系を追加した今となっては不要な6V系が残っていることでポップ音が僅かに出てしまう。R30,R31があることで音への影響…ベールを極僅かに被っているような感じ…もあったと思う。外せる抵抗は全て外すべし。

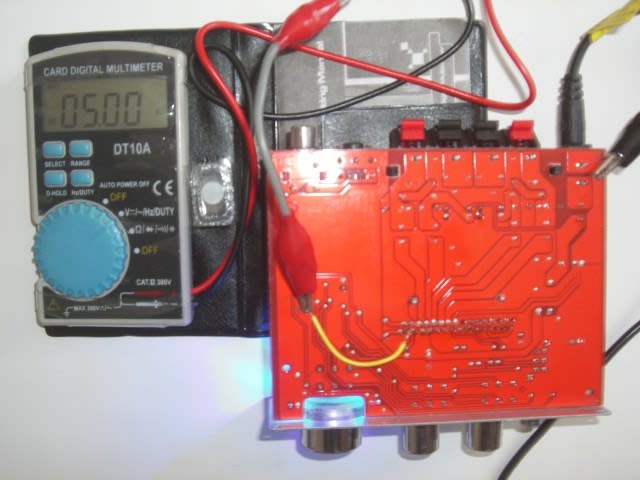

先ずは、赤基板の改造前のR30,R31

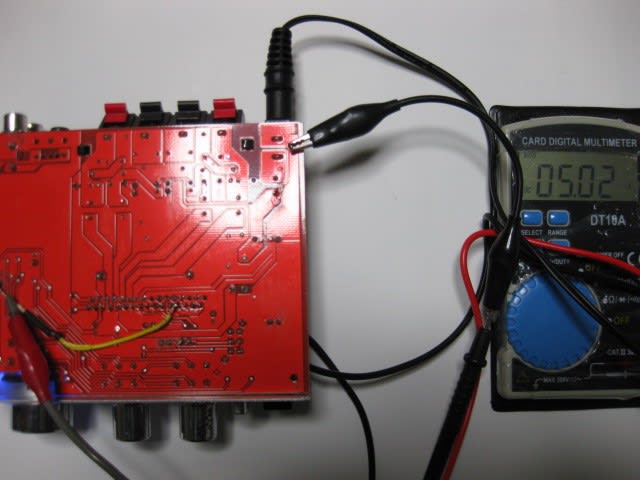

改造前のC29の+側は、5.02Vです。上記回路図から1/2Vdd系6Vも繋がっていますが5V系が勝っている。

半田でディップすることでチップ抵抗を浮かせてR30,R31を外しました。本体の右にある小さな2つの四角いのが外したチップ抵抗。

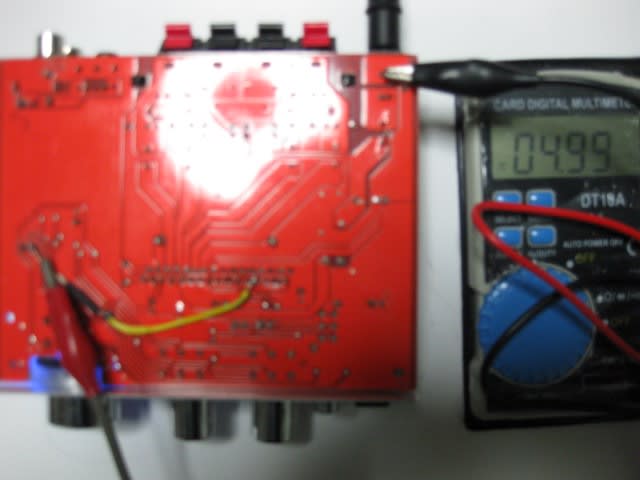

外した後のC29の+側は、4.99Vでした。

もう一つ青基板も改造しましたが、やはり改造前5.05Vで改造後5.03Vと改造後に若干下がったという同じ結果です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます