前回、モードの通過点の”マイルストーンズ”と来たので、完成点といえる『カインド・オブ・ブルー』の話です。

■1)この頃のトレーンとマイルスの動き

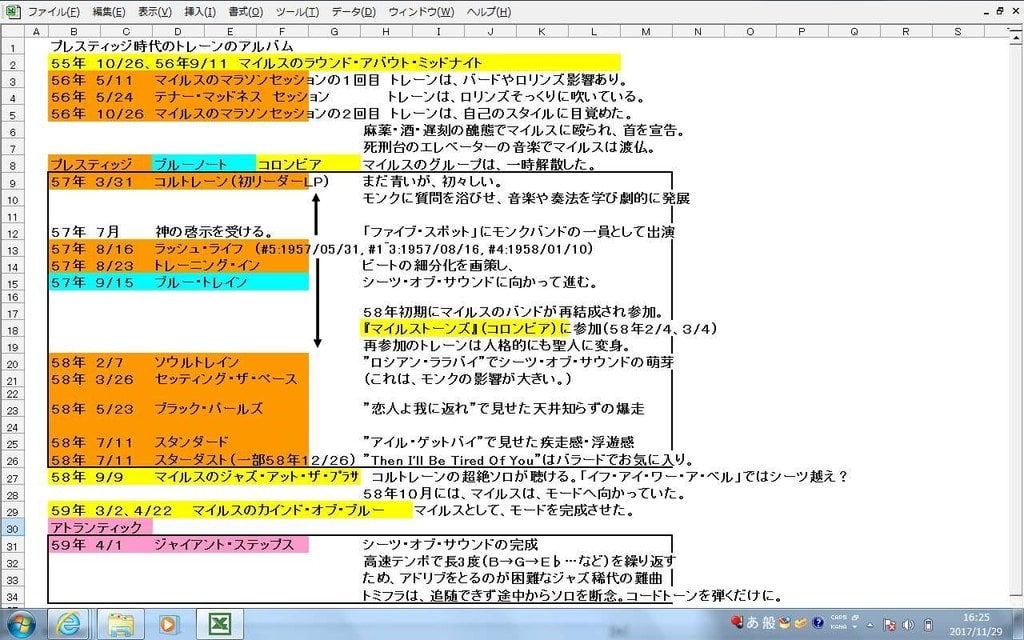

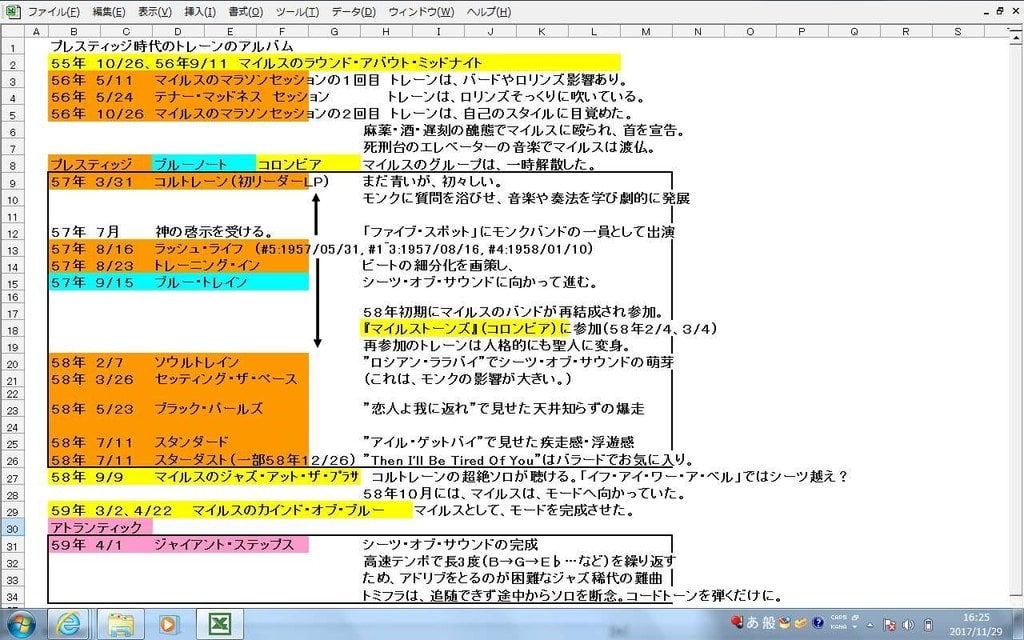

前回トレーン中心に纏めたものに、マイルスを少し追加してみましたのでそれで見ますと

となります。トレーンが神の啓示を’57年7月に受けてから、プレスティッジで怒涛の名作を連発した58年7月から半年後の59年4月にジャイアントステップスでシーツ・オブ・サウンドを完成しますが、そのジャイアントステップスの直前にマイルスと録音したのが、カインド・オブ・ブルー ということになります。このアルバムが、’60年代のジャズの行方を大きく左右したということになります。

■2)AMAZONの『カインド・オブ・ブルー』のキャッチコピー

これが的確に要約しているので、少し加筆して紹介します。

”50年代末、それまでジャズの中心的なスタイルだったハードバップが、先鋭な発想をもったミュージシャンには飽き足らないものと映るようになっていた。そこでマイルス・ディヴィスは、煮詰まった音楽の一新を計るべく、ジャズの演奏原理に「モード」と呼ばれる新しい音楽理念を導入(これには、ギル・エバンスが理論面で寄与)した。そのときに作ったのがこのアルバムである。

発売と同時に大きな反響を呼んだこの演奏は、新時代のジャズとして、60年代のジャズシーンを主導する重要な歴史的役割を果たした。またこの作品は、ジャズファンだけでなく幅広い層から長期にわたって支持されたこともあって、ジャズアルバムでは異例ともいえるセールス枚数を記録している。

綿密に構成された内容は、それまでのジャズのイメージを変える斬新なものだ。(後藤雅洋)”

■3)ウイッキペディアから『カインド・オブ・ブルー』を見てみたら

ウイッキペディアでみると、以下です。

”『カインド・オブ・ブルー』(Kind of Blue)は、ジャズ・トランペッター、マイルス・デイヴィスのスタジオ・アルバム。1959年3月・4月の2度にわたって録音、同年8月にリリースされた。

・概要[編集]

マイルスのバンドは、『マイルストーンズ』(1958年)でキャノンボール・アダレイ(アルト・サックス)を加えて6人編成となり、従前のハード・バップ・スタイルに留まらない、「モード・ジャズ」と呼ばれる新たな演奏手法に挑むようになった。

1958年中期からは短期間ながらビル・エヴァンス(ピアノ)も加え、更にモード・ジャズを発展させた。エヴァンス、そして本作にも参加しているジョン・コルトレーンも、マイルスの後を追うようにモード・ジャズを世に広めていった。マイルス本人は、この時期はモーリス・ラヴェルなどクラシックの作曲家を研究しており、本作にもそうした要素がどこかに入っていると語っている。

「ソー・ホワット」は、マイルスの口癖をタイトルにした曲で、後にビル・エヴァンスもジェレミー・スタイグとの共演盤『ホワッツ・ニュー』で再演した。

・影響[編集]

モダン・ジャズ屈指の傑作とされ、またモード・ジャズを代表する作品の一つ。そのコンセプトは、以後のジャズ界に大きな影響を与えた。

全世界でのセールスは1000万枚を突破、現在までジャズ・アルバムとしては異例のロング・セラーとなっている。

2003年、ローリング・ストーン誌が大規模なアンケートで選出したオールタイム・グレイテスト・アルバム500で、ジャズのアルバム、50年代以前に発表されたアルバムとして最高位の12位にランク・イン。”

いやはや、凄く売れたんですね!モダン・ジャズ屈指の傑作とされというのも納得します。

■4)『カインド・オブ・ブルー』のジャケットとメンバー

ジャケットは、下記。LPも持っていたのですが、普段はCDです。

マイルスの顔が、象徴的に映っています。

パーソネル:マイルス・デイヴィス - Tp、

ジョン・コルトレーン - Ts、

キャノンボール・アダレイ - As(on1.,2.,4.,5.,6.)、

ビル・エヴァンス - P(on1.,3.,4.,5.,6.)、ウィントン・ケリー - P(on2.)

ポール・チェンバース - B、

ジミー・コブ - Ds

尚、私のCDは、1990年4月21日発売でピッチが少し速くなっている。ピッチが修正されるのは、CDでは92年以降発売分からとのこと。

■5)『カインド・オブ・ブルー』の各曲 (ライナー・ノーツ(上田力氏、小川隆夫氏)の解説も少し参照)

バラード好きの私のお気に入りは、3.ブルー・イン・グリーン と、5.フラメンコ・スケッチです。他の曲ももちろん好きですが・・・。アルバム全体に流れるリリシズムと抑制というか涼やかな風を感じるのが、何より心地よい気持ちになります。もっとも、このリリシズムと抑制の大元は、マイルスはレスター・ヤング(その元はビリー・ホリディと云う説もある)から仕入れたということになるのですが大きく成熟させたということになるのでしょう。ケニス・タインナンが言うところのDUENDEの世界に聴衆を誘ってくれます。尚、純粋のモードで書かれているのは1.So Whatと5.Flamenco Sketchesのみとのこと。

1.ソー・ホワット - So What 9:03 マイルスのオリジナル

マイルスの口癖になっている”ソー・ホワット”という言葉ですが、以前に紹介したこんなジョークにもなっています。

マイルス:スタジオに入ると、五線譜を取り出し、いくつかの音を並べ、”これで行くよ”と言った。

エヴァンスもトレーンもアダレイも ”うへー、テーマが無いんですかい?”と言うと、

マイルス:”So,What?”(”だから何なんだ?”)

これはジョークでしょうが、モードを導入する最初は、こんな会話もあったのだろうと思います。

ピアノのイントロの後、平板な2音の繰り返しのテーマがベースVsホーンで繰り返す。その後、マイルスが、ソロに入る瞬間が緊張の糸が切れる瞬間になる。そこからは、マイルスのモーダルな乾いたクールなアドリブが続く。正にDUENDEの世界。次は、トレーン。これもモーダル。マイルスにインスパイヤーされてクールなアドリブを繰り出す。更に続くは、アダレー。これは、コーダルに近いアドリブだが、アーシーで私は好きだ。最後はまた繰り返しのテーマから、ピアノとホーンの交互のテーマに戻って、フェードアウトする。

淡々とした曲の、この、クールさと言うか覚醒したエモーション・緊張感は何だろうか?

2.フレディ・フリーローダー - Freddie Freeloader 9:34 マイルスのオリジナル

この曲のみピアノがウイントン・ケリーに代わっている。彼のコーダルな演奏は他のアダレーを除くモーダルなメンバーとは一線を画す。マイルスは、少しはスパイスも入れたかった?もうこの頃は、エバンスはマイルスのバンドからは外れていたが、敢えてエバンスを呼んだのだから全てエバンスで良かったのではないか?最初は、ケリーのファンキーでスインギーなアドリブがご機嫌に続く。続くは、マイルスのソロ。あくまでクールで独自のDUENDEの世界。軽快であるが、どこか醒めている。次は、トレーン。彼独特のイデオムも交えてシーツ的なモーダルな音を紡いでいく。更に続くは、アダレー。アーシーな軽快なアドリブプレイを披露。その次が、ケリーのソロ。ブルース・コードによるプレイであるが少し抑制を効かす。最後はマイルスに戻って、ホーンのハーモニーでテーマからひっそりとエンディング。

3.ブルー・イン・グリーン - Blue In Green 5:27 マイルスのオリジナル(本当は、ビル・エバンス)

ピアノのイントロの後、マイルスの氷の刃を思わせるミュートが入った瞬間”ゾクッ”とする。これぞ、DUENDEの世界そのもの。あくまで静粛な世界を演出するプロデューサーのマイルス。次は、トレーン。これまた、静かなソロに入る。エバンスのソロが割って入ってミュートが更に入る。ここは、ゾクッとするような深遠な海の底のような沈潜した世界を描いている。過去の悲哀というか傷を邂逅している。そんなムードを漂わせてリリカルなエバンスのメロディで深く沈降して終わる。エバンスのリリシズムがマイルスと互角に渡り合ったプレイである。よく言われるようにドビュッシーの影響を強く受けている。マイルスはこの頃、ドビュッシーやラベルといったフランスのエスプリを感じさせる近代音楽家の作品に関心を示していたようであるし、エバンスも元々ドビュッシーに影響されているような気がする。確かに、”月の光”や”亜麻色の髪の乙女”のニューアンスが匂ってきます。ドビュッシーのタッチは、どう考えてもドイツ語ではなくフランス語からしか生まれないタッチですね。

4.オール・ブルース - All Blues 11:32 マイルスのオリジナル

ピアノのイントロの後、ホーンのハーモニーでテーマが来る。ノンミュートでマイルスがソロを始める。ここでもクールなDUENDEの世界。余計な音は要らないと言っているよう。バックで繰り返しを弾くエバンスが良い味を出している。続くは、アダレーのエレガントでアーシーなでアクセントの利いたソロ。お次は、トレーン。シーツ的なものにアダレー的なアーシーさも加えている。少し影響されているかも。続くは、リリカルなエバンスのソロ。最後はホーンのハーモニーにミュートが絡んで、消え入るように終わる。

5.フラメンコ・スケッチズ - Flamenco Sketches 9:26 マイルスのオリジナル

ピアノのイントロの後、マイルスのミュートが入る。これもクワイエットなムード。アルプスの草原を風がなぜるように吹いている静かな午後、或いは牧歌的な少年時代のノスタルジーのような邂逅か。続くは、トレーン。ここではクールにしんみりとアドリブを聴かせる。そして次は、アダレー。これもクールで軽やかなアドリブで私は好きです。続くエバンスもひそやかにしっとりとしたリリカルなアドリブ。癒されるヒーリング的なメロディ。ミュートのテーマに戻ってひそやかにDUENDEの世界に聴衆を誘ってエンディング。この曲でトレーンはマイルスから、民族音楽をジャズに取り入れることのヒントを得たと云われている。

■6)ソー・ホワットとオール・ブルース

マイルス自身が自伝の中で「ソー・ホワットとオール・ブルースでやろうとしたことは失敗だった」と言っている。どこがどう失敗だったのかを語っていないので、そこは判らない。しかしSo Whatが無いと、”カインド・オブ・ブルー”ではないと思うのだが、マイルスの真意を知っている方がおられたら教えてください。ソー・ホワットのおどろおどろしいところが、ブルーのコンセプトに合っていないという気もしますが、おどろおどろしいブルーも有っていいのでは。それとも”ラウンド・アバウト・ミッドナイト”から影響を受けている”ギル・エバンス”の影響やマイルス自身が招聘したビル・エバンスの影響が大きすぎて失敗と言っているのか?

■7)You Tube

今は、フル・アルバムが上がっています。

■1)この頃のトレーンとマイルスの動き

前回トレーン中心に纏めたものに、マイルスを少し追加してみましたのでそれで見ますと

となります。トレーンが神の啓示を’57年7月に受けてから、プレスティッジで怒涛の名作を連発した58年7月から半年後の59年4月にジャイアントステップスでシーツ・オブ・サウンドを完成しますが、そのジャイアントステップスの直前にマイルスと録音したのが、カインド・オブ・ブルー ということになります。このアルバムが、’60年代のジャズの行方を大きく左右したということになります。

■2)AMAZONの『カインド・オブ・ブルー』のキャッチコピー

これが的確に要約しているので、少し加筆して紹介します。

”50年代末、それまでジャズの中心的なスタイルだったハードバップが、先鋭な発想をもったミュージシャンには飽き足らないものと映るようになっていた。そこでマイルス・ディヴィスは、煮詰まった音楽の一新を計るべく、ジャズの演奏原理に「モード」と呼ばれる新しい音楽理念を導入(これには、ギル・エバンスが理論面で寄与)した。そのときに作ったのがこのアルバムである。

発売と同時に大きな反響を呼んだこの演奏は、新時代のジャズとして、60年代のジャズシーンを主導する重要な歴史的役割を果たした。またこの作品は、ジャズファンだけでなく幅広い層から長期にわたって支持されたこともあって、ジャズアルバムでは異例ともいえるセールス枚数を記録している。

綿密に構成された内容は、それまでのジャズのイメージを変える斬新なものだ。(後藤雅洋)”

■3)ウイッキペディアから『カインド・オブ・ブルー』を見てみたら

ウイッキペディアでみると、以下です。

”『カインド・オブ・ブルー』(Kind of Blue)は、ジャズ・トランペッター、マイルス・デイヴィスのスタジオ・アルバム。1959年3月・4月の2度にわたって録音、同年8月にリリースされた。

・概要[編集]

マイルスのバンドは、『マイルストーンズ』(1958年)でキャノンボール・アダレイ(アルト・サックス)を加えて6人編成となり、従前のハード・バップ・スタイルに留まらない、「モード・ジャズ」と呼ばれる新たな演奏手法に挑むようになった。

1958年中期からは短期間ながらビル・エヴァンス(ピアノ)も加え、更にモード・ジャズを発展させた。エヴァンス、そして本作にも参加しているジョン・コルトレーンも、マイルスの後を追うようにモード・ジャズを世に広めていった。マイルス本人は、この時期はモーリス・ラヴェルなどクラシックの作曲家を研究しており、本作にもそうした要素がどこかに入っていると語っている。

「ソー・ホワット」は、マイルスの口癖をタイトルにした曲で、後にビル・エヴァンスもジェレミー・スタイグとの共演盤『ホワッツ・ニュー』で再演した。

・影響[編集]

モダン・ジャズ屈指の傑作とされ、またモード・ジャズを代表する作品の一つ。そのコンセプトは、以後のジャズ界に大きな影響を与えた。

全世界でのセールスは1000万枚を突破、現在までジャズ・アルバムとしては異例のロング・セラーとなっている。

2003年、ローリング・ストーン誌が大規模なアンケートで選出したオールタイム・グレイテスト・アルバム500で、ジャズのアルバム、50年代以前に発表されたアルバムとして最高位の12位にランク・イン。”

いやはや、凄く売れたんですね!モダン・ジャズ屈指の傑作とされというのも納得します。

■4)『カインド・オブ・ブルー』のジャケットとメンバー

ジャケットは、下記。LPも持っていたのですが、普段はCDです。

マイルスの顔が、象徴的に映っています。

パーソネル:マイルス・デイヴィス - Tp、

ジョン・コルトレーン - Ts、

キャノンボール・アダレイ - As(on1.,2.,4.,5.,6.)、

ビル・エヴァンス - P(on1.,3.,4.,5.,6.)、ウィントン・ケリー - P(on2.)

ポール・チェンバース - B、

ジミー・コブ - Ds

尚、私のCDは、1990年4月21日発売でピッチが少し速くなっている。ピッチが修正されるのは、CDでは92年以降発売分からとのこと。

■5)『カインド・オブ・ブルー』の各曲 (ライナー・ノーツ(上田力氏、小川隆夫氏)の解説も少し参照)

バラード好きの私のお気に入りは、3.ブルー・イン・グリーン と、5.フラメンコ・スケッチです。他の曲ももちろん好きですが・・・。アルバム全体に流れるリリシズムと抑制というか涼やかな風を感じるのが、何より心地よい気持ちになります。もっとも、このリリシズムと抑制の大元は、マイルスはレスター・ヤング(その元はビリー・ホリディと云う説もある)から仕入れたということになるのですが大きく成熟させたということになるのでしょう。ケニス・タインナンが言うところのDUENDEの世界に聴衆を誘ってくれます。尚、純粋のモードで書かれているのは1.So Whatと5.Flamenco Sketchesのみとのこと。

1.ソー・ホワット - So What 9:03 マイルスのオリジナル

マイルスの口癖になっている”ソー・ホワット”という言葉ですが、以前に紹介したこんなジョークにもなっています。

マイルス:スタジオに入ると、五線譜を取り出し、いくつかの音を並べ、”これで行くよ”と言った。

エヴァンスもトレーンもアダレイも ”うへー、テーマが無いんですかい?”と言うと、

マイルス:”So,What?”(”だから何なんだ?”)

これはジョークでしょうが、モードを導入する最初は、こんな会話もあったのだろうと思います。

ピアノのイントロの後、平板な2音の繰り返しのテーマがベースVsホーンで繰り返す。その後、マイルスが、ソロに入る瞬間が緊張の糸が切れる瞬間になる。そこからは、マイルスのモーダルな乾いたクールなアドリブが続く。正にDUENDEの世界。次は、トレーン。これもモーダル。マイルスにインスパイヤーされてクールなアドリブを繰り出す。更に続くは、アダレー。これは、コーダルに近いアドリブだが、アーシーで私は好きだ。最後はまた繰り返しのテーマから、ピアノとホーンの交互のテーマに戻って、フェードアウトする。

淡々とした曲の、この、クールさと言うか覚醒したエモーション・緊張感は何だろうか?

2.フレディ・フリーローダー - Freddie Freeloader 9:34 マイルスのオリジナル

この曲のみピアノがウイントン・ケリーに代わっている。彼のコーダルな演奏は他のアダレーを除くモーダルなメンバーとは一線を画す。マイルスは、少しはスパイスも入れたかった?もうこの頃は、エバンスはマイルスのバンドからは外れていたが、敢えてエバンスを呼んだのだから全てエバンスで良かったのではないか?最初は、ケリーのファンキーでスインギーなアドリブがご機嫌に続く。続くは、マイルスのソロ。あくまでクールで独自のDUENDEの世界。軽快であるが、どこか醒めている。次は、トレーン。彼独特のイデオムも交えてシーツ的なモーダルな音を紡いでいく。更に続くは、アダレー。アーシーな軽快なアドリブプレイを披露。その次が、ケリーのソロ。ブルース・コードによるプレイであるが少し抑制を効かす。最後はマイルスに戻って、ホーンのハーモニーでテーマからひっそりとエンディング。

3.ブルー・イン・グリーン - Blue In Green 5:27 マイルスのオリジナル(本当は、ビル・エバンス)

ピアノのイントロの後、マイルスの氷の刃を思わせるミュートが入った瞬間”ゾクッ”とする。これぞ、DUENDEの世界そのもの。あくまで静粛な世界を演出するプロデューサーのマイルス。次は、トレーン。これまた、静かなソロに入る。エバンスのソロが割って入ってミュートが更に入る。ここは、ゾクッとするような深遠な海の底のような沈潜した世界を描いている。過去の悲哀というか傷を邂逅している。そんなムードを漂わせてリリカルなエバンスのメロディで深く沈降して終わる。エバンスのリリシズムがマイルスと互角に渡り合ったプレイである。よく言われるようにドビュッシーの影響を強く受けている。マイルスはこの頃、ドビュッシーやラベルといったフランスのエスプリを感じさせる近代音楽家の作品に関心を示していたようであるし、エバンスも元々ドビュッシーに影響されているような気がする。確かに、”月の光”や”亜麻色の髪の乙女”のニューアンスが匂ってきます。ドビュッシーのタッチは、どう考えてもドイツ語ではなくフランス語からしか生まれないタッチですね。

4.オール・ブルース - All Blues 11:32 マイルスのオリジナル

ピアノのイントロの後、ホーンのハーモニーでテーマが来る。ノンミュートでマイルスがソロを始める。ここでもクールなDUENDEの世界。余計な音は要らないと言っているよう。バックで繰り返しを弾くエバンスが良い味を出している。続くは、アダレーのエレガントでアーシーなでアクセントの利いたソロ。お次は、トレーン。シーツ的なものにアダレー的なアーシーさも加えている。少し影響されているかも。続くは、リリカルなエバンスのソロ。最後はホーンのハーモニーにミュートが絡んで、消え入るように終わる。

5.フラメンコ・スケッチズ - Flamenco Sketches 9:26 マイルスのオリジナル

ピアノのイントロの後、マイルスのミュートが入る。これもクワイエットなムード。アルプスの草原を風がなぜるように吹いている静かな午後、或いは牧歌的な少年時代のノスタルジーのような邂逅か。続くは、トレーン。ここではクールにしんみりとアドリブを聴かせる。そして次は、アダレー。これもクールで軽やかなアドリブで私は好きです。続くエバンスもひそやかにしっとりとしたリリカルなアドリブ。癒されるヒーリング的なメロディ。ミュートのテーマに戻ってひそやかにDUENDEの世界に聴衆を誘ってエンディング。この曲でトレーンはマイルスから、民族音楽をジャズに取り入れることのヒントを得たと云われている。

■6)ソー・ホワットとオール・ブルース

マイルス自身が自伝の中で「ソー・ホワットとオール・ブルースでやろうとしたことは失敗だった」と言っている。どこがどう失敗だったのかを語っていないので、そこは判らない。しかしSo Whatが無いと、”カインド・オブ・ブルー”ではないと思うのだが、マイルスの真意を知っている方がおられたら教えてください。ソー・ホワットのおどろおどろしいところが、ブルーのコンセプトに合っていないという気もしますが、おどろおどろしいブルーも有っていいのでは。それとも”ラウンド・アバウト・ミッドナイト”から影響を受けている”ギル・エバンス”の影響やマイルス自身が招聘したビル・エバンスの影響が大きすぎて失敗と言っているのか?

■7)You Tube

今は、フル・アルバムが上がっています。