今回は、昔良く聴いていたが、最近また嵌っている、”スタンダード・コルトレーン”です。”アイル・ゲット・バイ”が今最高に気に入っています。これの浮遊感が堪りませんね。

■1)”スタンダード・コルトレーン”について

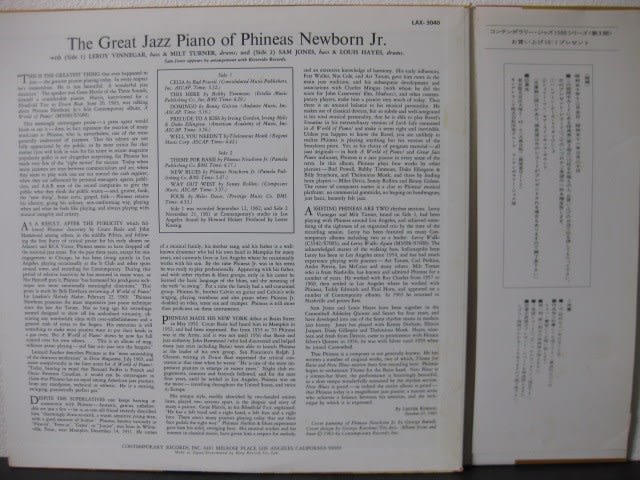

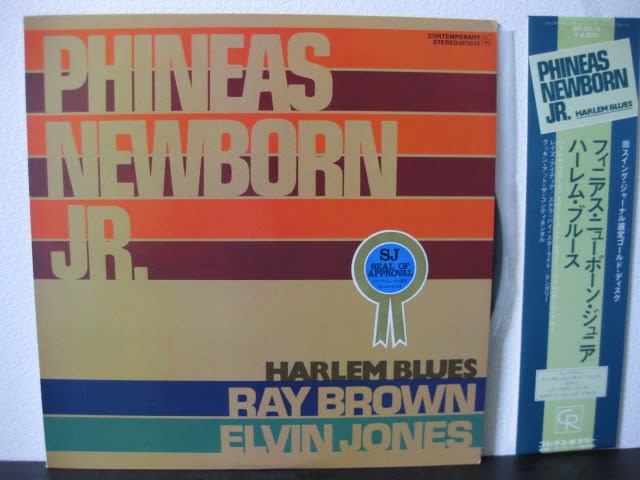

これは、何と言っても、2曲目の”アイル・ゲット・バイ”が最高に良いです。テーマを奏するトレーンの少しの郷愁と未来への希望が見え隠れして何ともいえない、カンファタブルさを聴く者に感じさせます。ここでの、ウィルバー・ハーデンも秀逸です。この人、誰?と言う感じですが、トレーンは、この同い年のホーンプレイヤーと気が合ったようで、ハーディン名義の4枚のリーダー・アルバム(サヴォイ)の内2枚で共演しています。尚、トレーンをアップした1/28のトレーンのところで紹介したアルバム”スター・ダスト”の1、3曲と同じセッションになります。フィ二アスで言えば、丁度”ア・ワールド・オブ・ピアノ”のB面と同一セッションが、”ザ・グレート・ジャズ・ピアノ”になりますので、同じ関係です。ジャケットは、

精悍な顔のトレーンですね。裏は、

時々、プレスティッジが修行時代、飛翔期のアトランティック、完成~新たな挑戦期のインパルス時代とレーベル毎に分類されますが、私は、プレスティッジ時代のトレーンが一番好きです。ハードバップに収まりきらず、シーツ・オブ・サウンドに邁進している過程がまた良いんです。録音は、’58年ですが、’58年は、ハードバップの最高潮の年ですね。このアルバムには音楽をやっていることの美味しさ…トレーンたちがやっていることの幸福感…が漲っている。

録音日:’58年7月11日

パーソネル:トレーン (TS)

ウィルバー・ハーデン (FLH,TP)

レッド・ガーランド (P)

ポール・チェンバース (B)

ジミー・コブ (DS)

■3)ウィルバー・ハーデンについて

この人について、少しネットで調べてみました。”サックス・創意工夫・ジャズ・下学上達”というブログから引用・加筆させて頂きます。

”トランペットとフリューゲルホーン奏者Wilbur Harden ウィルバー・ハーデンは1924年12月31日、アラバマ州バーミンガム生まれで1969年に35歳で亡くなっています。 アート・ファーマーを思わせるやわらかく暖かい音色と端正なタンギングで淡々とフレーズを紡ぎだす、すばらしい演奏です。 マイルス・デイビスなどが受けたと同じように、1947年に31歳で亡くなったトランペット奏者 フレディー・ウェブスター(マイルスより2歳年上のマイルスの兄貴分で友人) の影響を受けているようです。マルチ奏者 ユセフ・ラティーフ、 サックス奏者 ジョン・コルトレーン、トロンボーン奏者 カーティス・フラーなどと演奏活動を行っていましたが精神的な病を抱えていたらしく録音を行った期間としては1957年から60年のわずか3年間しかないようです。 サヴォイにアルバム7枚(リーダーとして4枚、サイドマンとして3枚) プレスティッジにアルバム3枚(すべてサイドマンとして)の合計アルバム10枚分の録音しか残していません。代表作は唯一のワン・ホーン録音で同名ミュージカルを題材にしたアルバム"The King And I 王様と私"です。よく知られた曲としては"Shall We Dance?"や"Hello, Young Lovers"などが収録されています。ハーデン特有の端正で美しく、暖かいトランペットの音色を堪能できるすばらしいアルバムです。”

”HOUSE OF JAZZ”というブログで、『ジャズ・ウェイ・アウト』というアルバムの紹介ページからも一部借用させて頂きます。

”66年の某日、精神病院からサヴォイ宛に手紙を出していることが確認されています。主な内容は「ギャラの支払いについて」、そして「カムバックの準備完了。録音されたし」というものでした。しかしハーデンは再びレコーディングすることなく、70年代の到来を迎える前に亡くなったとききます。

『ジャズ・ウェイ・アウト』というアルバムは、ハーデンが音楽家生活で唯一輝いた1年であったろう58年に吹き込まれた作品。彼はロータリー式のラッパを愛用していたので(通常、ジャズで使われるのはヴァルヴ式)、ここでもそれを吹いているのでしょう。モッサリした音、訥々としたプレイは、聴きようによっては初期のマイルス・デイヴィス的にも感じられます。が、やはり、当盤の真の主役は、急成長をとげていたコルトレーンやトミー・フラナガンといえるでしょう。”

■4))”スタンダード・コルトレーン”の各曲について

アマゾンのレビューを見ていたら、このアルバムの人気曲は、1番が“invitation”次に“spring is here”のようですが、私は“アイル・ゲット・バイ”が断トツ好きです。次は、バラードの”Don't Take Your Love from Me ”です。勿論他の曲も好きです。

1.Don't Take Your Love from Me 9:13 ヘンリー・ネモ作

先ずは、トレーンのしなやかなスローテーマですが、スローテンポの曲のアドリブは実は大変難しいのですが、彼は色々と試行錯誤のトライを繰り返し様々なフレーズと言うか音を工夫して挟み後半はシーツにトライしいるのが判る。その労作を聴いて、続くは、ハーデンのペット、これが良い味を出しているんです。マイルス風にも聴こえますが、言葉少なく、又不足も無く、この頃のハードバップの良いバラードという感じで落ち着いてプレイしています。その次は、ガーランド。美しいフレーズをゆっくり情感を込めて爪弾く。この頃のガーランドは、何をプレイしても乗っています。トレーンに戻って、テーマに戻ってしっとりとエンディング。この頃のプレイは、既にロリンズと対等になっています。

2.I'll Get By (As Long As I Have You) 8:09 フレッド・アーラード作

これが、今最高に気に入っています。この浮遊感、何とも言えません。ミディアム・ファーストなのに、超速の例えば、”ロシアン・ララバイ”より躍動感を感じます。心がウキウキしてきます。そうだ、フィ二アスで云うと、”ア・ワールド・オブ・ピアノ”の”CABU”や、”ウィ・スリー”の”アワー・デライト”が、超速の”ダホード”より浮遊感を感じるのに当たる。次に来るのは、ハーデンのペットで、ここでも最高のプレイ。マイルスのコピーとかも云われるが、決してそのようなことはなく、違った良さを持っている。ジャストタイミングのブローに加え、ジャストの間を持っている。マイルスはディジー、バード、セロニアスから間の大切さを学んだということですが、ハーデンは誰からなんですかね。次は、ガーランド。彼の躍動感のある曲でのジャンピング・タッチは心に響く。トレーンに戻って、テーマをお浚いするが、このテーマの心地よさも群を抜いている。トレーンに感謝!エンディングでのハーデンのペットの奥ゆかしい絡みも秀逸。

3.Spring Is Here 6:53 リチャード・ロジャース作

ミディアム・ファーストのユニゾンのテーマから。トレーンのテーマは、ここでも快調。シーツ・オブ・サウンドの香りもプンプンする。ここでは、トレーンは、本当に軽くブローすることを念頭に置いているように軽い。次は、ハーデンのペット。このソロもマイルス張りの緊張感を持った、間を有効に使ったブリリアントなプレイ。何と云うか、静の”ケニー・ドーハム”を奥底にひそめ、輝きは、”リー・モーガン”に貰って、全体の構成は、”マイルス”に倣う、そんな感じを受ける。次に来るガーランドは、絶好調。何も云うことはない。スイング感の神がピアノをプレイしている。但し、マイルスのグループではヘロインと遅刻でマイルスを困らせたようだが。続くチェンバースもお約束の快速ウォーキング・ベースのソロを聴かせてくれる。最後は、ユニゾンのテーマでストレートに終わる。

4.Invitation 10:20 ブロニスラウ・ケイパー作

スローなバラードのイントロから、うねるような、”夜の都会の孤独”を漂わせたムードのテーマをしっとりとトレーンがプレイして始まる。過去の追憶と、少しの後悔を伴って重厚なテーマを吹いていく。孤独への招待なんですかね。ムードで云うとマリガンの”ナイト・ライツ”というところですが、ナイト・ライツより重厚な闇を抱いている。このテーマをじっくり奏する。ここでのアドリブ・パターンの多様さも聴き所。トレーンが人間離れした練習を自らに課しているということが如実に判るプレイ。また、シーツの香りもします。お次は、ハーデンのペット。ここでも短いが心に響いてくる。又、直ぐトレーンに戻って重厚なテーマをアドリブしていく。トレーンのアドリブを堪能するにはベストと思う。エンディングでのハーデンの控え目の絡みがここでも素晴らしい。

■5.You Tube

今は、単曲では、全曲上がっています。

■1)”スタンダード・コルトレーン”について

これは、何と言っても、2曲目の”アイル・ゲット・バイ”が最高に良いです。テーマを奏するトレーンの少しの郷愁と未来への希望が見え隠れして何ともいえない、カンファタブルさを聴く者に感じさせます。ここでの、ウィルバー・ハーデンも秀逸です。この人、誰?と言う感じですが、トレーンは、この同い年のホーンプレイヤーと気が合ったようで、ハーディン名義の4枚のリーダー・アルバム(サヴォイ)の内2枚で共演しています。尚、トレーンをアップした1/28のトレーンのところで紹介したアルバム”スター・ダスト”の1、3曲と同じセッションになります。フィ二アスで言えば、丁度”ア・ワールド・オブ・ピアノ”のB面と同一セッションが、”ザ・グレート・ジャズ・ピアノ”になりますので、同じ関係です。ジャケットは、

精悍な顔のトレーンですね。裏は、

時々、プレスティッジが修行時代、飛翔期のアトランティック、完成~新たな挑戦期のインパルス時代とレーベル毎に分類されますが、私は、プレスティッジ時代のトレーンが一番好きです。ハードバップに収まりきらず、シーツ・オブ・サウンドに邁進している過程がまた良いんです。録音は、’58年ですが、’58年は、ハードバップの最高潮の年ですね。このアルバムには音楽をやっていることの美味しさ…トレーンたちがやっていることの幸福感…が漲っている。

録音日:’58年7月11日

パーソネル:トレーン (TS)

ウィルバー・ハーデン (FLH,TP)

レッド・ガーランド (P)

ポール・チェンバース (B)

ジミー・コブ (DS)

■3)ウィルバー・ハーデンについて

この人について、少しネットで調べてみました。”サックス・創意工夫・ジャズ・下学上達”というブログから引用・加筆させて頂きます。

”トランペットとフリューゲルホーン奏者Wilbur Harden ウィルバー・ハーデンは1924年12月31日、アラバマ州バーミンガム生まれで1969年に35歳で亡くなっています。 アート・ファーマーを思わせるやわらかく暖かい音色と端正なタンギングで淡々とフレーズを紡ぎだす、すばらしい演奏です。 マイルス・デイビスなどが受けたと同じように、1947年に31歳で亡くなったトランペット奏者 フレディー・ウェブスター(マイルスより2歳年上のマイルスの兄貴分で友人) の影響を受けているようです。マルチ奏者 ユセフ・ラティーフ、 サックス奏者 ジョン・コルトレーン、トロンボーン奏者 カーティス・フラーなどと演奏活動を行っていましたが精神的な病を抱えていたらしく録音を行った期間としては1957年から60年のわずか3年間しかないようです。 サヴォイにアルバム7枚(リーダーとして4枚、サイドマンとして3枚) プレスティッジにアルバム3枚(すべてサイドマンとして)の合計アルバム10枚分の録音しか残していません。代表作は唯一のワン・ホーン録音で同名ミュージカルを題材にしたアルバム"The King And I 王様と私"です。よく知られた曲としては"Shall We Dance?"や"Hello, Young Lovers"などが収録されています。ハーデン特有の端正で美しく、暖かいトランペットの音色を堪能できるすばらしいアルバムです。”

”HOUSE OF JAZZ”というブログで、『ジャズ・ウェイ・アウト』というアルバムの紹介ページからも一部借用させて頂きます。

”66年の某日、精神病院からサヴォイ宛に手紙を出していることが確認されています。主な内容は「ギャラの支払いについて」、そして「カムバックの準備完了。録音されたし」というものでした。しかしハーデンは再びレコーディングすることなく、70年代の到来を迎える前に亡くなったとききます。

『ジャズ・ウェイ・アウト』というアルバムは、ハーデンが音楽家生活で唯一輝いた1年であったろう58年に吹き込まれた作品。彼はロータリー式のラッパを愛用していたので(通常、ジャズで使われるのはヴァルヴ式)、ここでもそれを吹いているのでしょう。モッサリした音、訥々としたプレイは、聴きようによっては初期のマイルス・デイヴィス的にも感じられます。が、やはり、当盤の真の主役は、急成長をとげていたコルトレーンやトミー・フラナガンといえるでしょう。”

■4))”スタンダード・コルトレーン”の各曲について

アマゾンのレビューを見ていたら、このアルバムの人気曲は、1番が“invitation”次に“spring is here”のようですが、私は“アイル・ゲット・バイ”が断トツ好きです。次は、バラードの”Don't Take Your Love from Me ”です。勿論他の曲も好きです。

1.Don't Take Your Love from Me 9:13 ヘンリー・ネモ作

先ずは、トレーンのしなやかなスローテーマですが、スローテンポの曲のアドリブは実は大変難しいのですが、彼は色々と試行錯誤のトライを繰り返し様々なフレーズと言うか音を工夫して挟み後半はシーツにトライしいるのが判る。その労作を聴いて、続くは、ハーデンのペット、これが良い味を出しているんです。マイルス風にも聴こえますが、言葉少なく、又不足も無く、この頃のハードバップの良いバラードという感じで落ち着いてプレイしています。その次は、ガーランド。美しいフレーズをゆっくり情感を込めて爪弾く。この頃のガーランドは、何をプレイしても乗っています。トレーンに戻って、テーマに戻ってしっとりとエンディング。この頃のプレイは、既にロリンズと対等になっています。

2.I'll Get By (As Long As I Have You) 8:09 フレッド・アーラード作

これが、今最高に気に入っています。この浮遊感、何とも言えません。ミディアム・ファーストなのに、超速の例えば、”ロシアン・ララバイ”より躍動感を感じます。心がウキウキしてきます。そうだ、フィ二アスで云うと、”ア・ワールド・オブ・ピアノ”の”CABU”や、”ウィ・スリー”の”アワー・デライト”が、超速の”ダホード”より浮遊感を感じるのに当たる。次に来るのは、ハーデンのペットで、ここでも最高のプレイ。マイルスのコピーとかも云われるが、決してそのようなことはなく、違った良さを持っている。ジャストタイミングのブローに加え、ジャストの間を持っている。マイルスはディジー、バード、セロニアスから間の大切さを学んだということですが、ハーデンは誰からなんですかね。次は、ガーランド。彼の躍動感のある曲でのジャンピング・タッチは心に響く。トレーンに戻って、テーマをお浚いするが、このテーマの心地よさも群を抜いている。トレーンに感謝!エンディングでのハーデンのペットの奥ゆかしい絡みも秀逸。

3.Spring Is Here 6:53 リチャード・ロジャース作

ミディアム・ファーストのユニゾンのテーマから。トレーンのテーマは、ここでも快調。シーツ・オブ・サウンドの香りもプンプンする。ここでは、トレーンは、本当に軽くブローすることを念頭に置いているように軽い。次は、ハーデンのペット。このソロもマイルス張りの緊張感を持った、間を有効に使ったブリリアントなプレイ。何と云うか、静の”ケニー・ドーハム”を奥底にひそめ、輝きは、”リー・モーガン”に貰って、全体の構成は、”マイルス”に倣う、そんな感じを受ける。次に来るガーランドは、絶好調。何も云うことはない。スイング感の神がピアノをプレイしている。但し、マイルスのグループではヘロインと遅刻でマイルスを困らせたようだが。続くチェンバースもお約束の快速ウォーキング・ベースのソロを聴かせてくれる。最後は、ユニゾンのテーマでストレートに終わる。

4.Invitation 10:20 ブロニスラウ・ケイパー作

スローなバラードのイントロから、うねるような、”夜の都会の孤独”を漂わせたムードのテーマをしっとりとトレーンがプレイして始まる。過去の追憶と、少しの後悔を伴って重厚なテーマを吹いていく。孤独への招待なんですかね。ムードで云うとマリガンの”ナイト・ライツ”というところですが、ナイト・ライツより重厚な闇を抱いている。このテーマをじっくり奏する。ここでのアドリブ・パターンの多様さも聴き所。トレーンが人間離れした練習を自らに課しているということが如実に判るプレイ。また、シーツの香りもします。お次は、ハーデンのペット。ここでも短いが心に響いてくる。又、直ぐトレーンに戻って重厚なテーマをアドリブしていく。トレーンのアドリブを堪能するにはベストと思う。エンディングでのハーデンの控え目の絡みがここでも素晴らしい。

■5.You Tube

今は、単曲では、全曲上がっています。