今回は、私がジャズファンになるきっかけになったアルバム、”セロニアス・モンク・アンド・ソニー・ロリンズ”についてお話します。ロリンズは、’56年6月のサキソフォン・コロッサスのような名盤も良いのですが、少し若くて、神から降臨されてきたフレーズを無心でそのままに吹いていて、それが天衣無縫のプレイになっている、そんな若さと湧き出る泉のような創造性に溢れたこの時代のロリンズが一番好きです。

■1)”I Want to be Happy”との出会い

大学生時代は、FM放送を垂れ流しに聞いていました。たまには、エアー・チェック(FM放送をテープデッキで録音することで、今では死語??)等をして。その夜もFM大阪を聴いていたのですが、ある曲を聴いた瞬間、僕が今までに聴いていたロックとは全く異質の”衝撃”を受けた。何と言うか心が開放される感覚で、”私の前には困った事なんか何も起きませんよ!”と奏者が語ってくる、そんな超リラックスした演奏でした。その曲こそ、ソニー・ロリンズの吹く”I Want to be Happy”でした。これがきっかけになって、僕はジャズの世界に入って行った。

■2)アスペクト・ィン・ジャズ S51.1.6 AM1時~ ソニーロリンズ特集の1回目(ロリンズは2回目まで)

”I Want to be Happy”を流していたのは、S51.1.6夜の”アスペクト・イン・ジャズ”という番組でした。”ソニー・ロリンズの思い出”というタイトルで去年にアップした時にも書いていたが、その番組は、油井正一という方が、パーソナリティをしていて、その軽妙洒脱なお喋りで僕をジャズの世界に誘って頂いた。その時すぐさま僕は、愛用のアカイのオープンリールのテープデッキで録音した。このデッキは、今でも再生できます。

この時に流れた曲は、全てロリンズで、以下。演奏時間の後のRは、多分レコードという意味と思われます。

①キャピトライジング (2’42”) RT CR80241

②ウエイル (3’12”) R同 N R8844

③スロー・ボート・トゥ・チャイナ (2’39”) R同 LPR88007

④”I Want to be Happy” (7’38”) R同LPJ70019

⑤エアジン (4’59”)

⑥ドキシー (4’54”) R同 LPR8865

⑦イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー (6’06”) R同 LPR97010

⑧テナー・マッドネス (12’19”) R同 LPR8880

油井先生の話によると、サキソフォン・コロッサス録音当時のソニー・ロリンズのハードバップのアドリブは最高レベルに完成されていたので、ジャズのテナー吹きは、猫も杓子もソニー・ロリンズのマネをしていた、それほどロリンズのプレイは凄かったようです。このアルバムにここまで凄いプレイが残っているということは、当時のライブスポットに居たら、もっと凄いロリンズの超ご機嫌なプレイが聴けたはずです。’54年~56年のN.Y.のライブスポットに行けたら、と言うのが私の夢です。

■3)セロニアス・モンク・アンド・ソニー・ロリンズ (セロニアス・モンク名義のアルバム)

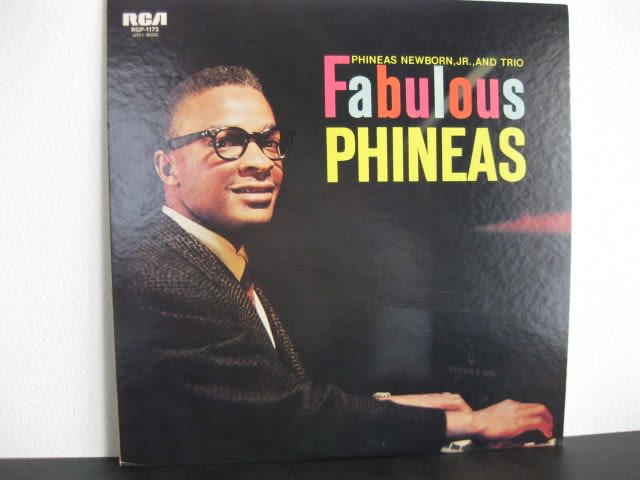

ジャケットは、

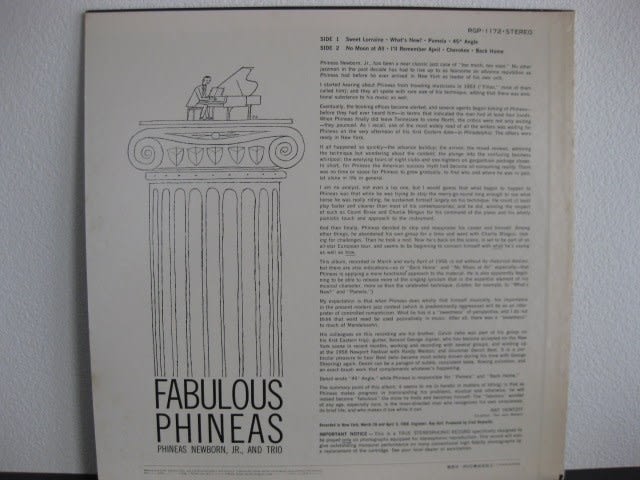

裏は、

このアルバムについては、以下のURLで、私も当にその通りだなと感じる私より玄人的な感想をアップされていますので興味のある方は訪問下さい。

http://naotatsu-muramoto.info/jazz.album/jazz.album2.html

パーソネル, セロニアス・モンク(p) ソニー・ロリンズ(ts) ジュリアス・ワトキンス(frh) トミー・ポッター(b) パーシー・ヒース(b) アート・テイラー(ds) アート・ブレイキー(ds) ウィリー・ジョーンズ(ds).

1953年11月13日の金曜日、ニューヨークの WOR スタジオ、1954年9月22日、10月25日、ニュージャージーにてルディ・ヴァン・ゲルダーが録音ということはハッケンサックの自宅スタジオ.

1. 今宵の君は 1954年10月25日

イントロの入り方からカッコいい。原曲を大胆にデフォルメしている、その崩し方がカッコいい。この崩し方を、皆さん真似ようとしたしたのですが、やはりロリンズは別格でしたね。フレーズの随所にほとばしるユーモアのセンスも思わず顔が緩んでしまいます。このアドリブは、全部覚える位聴きました。もし私が、スコアが書けたら、全部写せる位に。でもこの頃のロリンズなら、次にこの曲をプレイしたら、また全く違ったデフォルメをして皆さんを喜ばしたと思います。バードのメロディを一部盗んでいるようなとこもありますが、ロリンズ節も既にできています。上記URLでは音色に深みがないと言っておられますが、確かに後年の太いブローというより少し軽めの音色ですが、これはこの曲にばっちりフィットしてハッピー感満載で私は好きです。”吹くのが楽しくってミスリードもなんのその”とロリンズの勢いを感じます。

最近のヴォーカルでは、Claressa Monteiroのスローで歌詞を一言一言噛み締めるようにしっとりと唄っているのが好きですね。

2. アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー 1954年10月25日

この曲もアドリブは全部覚えている位聴きました。イントロの2回の短いフレーズも少し変化を付けていてカッコいい。そこからは一気にロリンズ節が爆発する。もう泉が溢れて飛び散るようなアドリブの嵐が炸裂。この頃のロリンズのライブを聴けたらそれ以上の人生で喜びは無いと言い切れます。随所で見せる伸ばすブローとそれの最後にブレークするその間の絶妙感。アドリブの種類の多さもあって、しびれるというかあっけにとられるという感じです。ストップ&ゴーの間も抜群に決まっており、まさに自由自在、天衣無縫、何でも来い!って感じかなあ。また、この曲のモンクのピアノソロがモンクにしては、あの独特の不協和音をメロディに使っているスタイルが影を潜めて、割りとスインギーなソロを採っており、モンクファンならロリンズに合わせていて本来のモンクじゃない、というかもしれませんが、私はこのアドリブがお気に入りです。

このセッションの残りの1曲”モア・ザン・ユー・ノウ”は、ロリンズ名義の『ムーヴィン’・アウト』に入っていますが、ここでもモンクはロリンズに合わせています。このバラードも”シルキン’サテン”と共に超お気に入り。この日(10/25)の3曲は奇跡の宝物。『ムーヴィン’・アウト』の’54年8/18のセッションと共に神が降臨しています。

この曲と言えば、ロリンズもカッコいいですが、”ジ・アメイジング・バド・パウエル Vol.2”の3曲目もお気に入り。

3. ワーク 1954年9月22日

ロリンズが吹いていないので省略。

4. ナッティ 1954年9月22日

ロリンズが吹いていないので省略。

5. 13日の金曜日 1953年11月13日

1曲目、2曲目に比べると、ジュリアス・ワトキンスのフリューゲル・ホーンのソロが今一だったして余り聴かないというか、圧倒的に1、2曲目を聴く事が多いですね。

■4)You Tube

今は、単曲で全曲上がっています。

■1)”I Want to be Happy”との出会い

大学生時代は、FM放送を垂れ流しに聞いていました。たまには、エアー・チェック(FM放送をテープデッキで録音することで、今では死語??)等をして。その夜もFM大阪を聴いていたのですが、ある曲を聴いた瞬間、僕が今までに聴いていたロックとは全く異質の”衝撃”を受けた。何と言うか心が開放される感覚で、”私の前には困った事なんか何も起きませんよ!”と奏者が語ってくる、そんな超リラックスした演奏でした。その曲こそ、ソニー・ロリンズの吹く”I Want to be Happy”でした。これがきっかけになって、僕はジャズの世界に入って行った。

■2)アスペクト・ィン・ジャズ S51.1.6 AM1時~ ソニーロリンズ特集の1回目(ロリンズは2回目まで)

”I Want to be Happy”を流していたのは、S51.1.6夜の”アスペクト・イン・ジャズ”という番組でした。”ソニー・ロリンズの思い出”というタイトルで去年にアップした時にも書いていたが、その番組は、油井正一という方が、パーソナリティをしていて、その軽妙洒脱なお喋りで僕をジャズの世界に誘って頂いた。その時すぐさま僕は、愛用のアカイのオープンリールのテープデッキで録音した。このデッキは、今でも再生できます。

この時に流れた曲は、全てロリンズで、以下。演奏時間の後のRは、多分レコードという意味と思われます。

①キャピトライジング (2’42”) RT CR80241

②ウエイル (3’12”) R同 N R8844

③スロー・ボート・トゥ・チャイナ (2’39”) R同 LPR88007

④”I Want to be Happy” (7’38”) R同LPJ70019

⑤エアジン (4’59”)

⑥ドキシー (4’54”) R同 LPR8865

⑦イッツ・オール・ライト・ウィズ・ミー (6’06”) R同 LPR97010

⑧テナー・マッドネス (12’19”) R同 LPR8880

油井先生の話によると、サキソフォン・コロッサス録音当時のソニー・ロリンズのハードバップのアドリブは最高レベルに完成されていたので、ジャズのテナー吹きは、猫も杓子もソニー・ロリンズのマネをしていた、それほどロリンズのプレイは凄かったようです。このアルバムにここまで凄いプレイが残っているということは、当時のライブスポットに居たら、もっと凄いロリンズの超ご機嫌なプレイが聴けたはずです。’54年~56年のN.Y.のライブスポットに行けたら、と言うのが私の夢です。

■3)セロニアス・モンク・アンド・ソニー・ロリンズ (セロニアス・モンク名義のアルバム)

ジャケットは、

裏は、

このアルバムについては、以下のURLで、私も当にその通りだなと感じる私より玄人的な感想をアップされていますので興味のある方は訪問下さい。

http://naotatsu-muramoto.info/jazz.album/jazz.album2.html

パーソネル, セロニアス・モンク(p) ソニー・ロリンズ(ts) ジュリアス・ワトキンス(frh) トミー・ポッター(b) パーシー・ヒース(b) アート・テイラー(ds) アート・ブレイキー(ds) ウィリー・ジョーンズ(ds).

1953年11月13日の金曜日、ニューヨークの WOR スタジオ、1954年9月22日、10月25日、ニュージャージーにてルディ・ヴァン・ゲルダーが録音ということはハッケンサックの自宅スタジオ.

1. 今宵の君は 1954年10月25日

イントロの入り方からカッコいい。原曲を大胆にデフォルメしている、その崩し方がカッコいい。この崩し方を、皆さん真似ようとしたしたのですが、やはりロリンズは別格でしたね。フレーズの随所にほとばしるユーモアのセンスも思わず顔が緩んでしまいます。このアドリブは、全部覚える位聴きました。もし私が、スコアが書けたら、全部写せる位に。でもこの頃のロリンズなら、次にこの曲をプレイしたら、また全く違ったデフォルメをして皆さんを喜ばしたと思います。バードのメロディを一部盗んでいるようなとこもありますが、ロリンズ節も既にできています。上記URLでは音色に深みがないと言っておられますが、確かに後年の太いブローというより少し軽めの音色ですが、これはこの曲にばっちりフィットしてハッピー感満載で私は好きです。”吹くのが楽しくってミスリードもなんのその”とロリンズの勢いを感じます。

最近のヴォーカルでは、Claressa Monteiroのスローで歌詞を一言一言噛み締めるようにしっとりと唄っているのが好きですね。

2. アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー 1954年10月25日

この曲もアドリブは全部覚えている位聴きました。イントロの2回の短いフレーズも少し変化を付けていてカッコいい。そこからは一気にロリンズ節が爆発する。もう泉が溢れて飛び散るようなアドリブの嵐が炸裂。この頃のロリンズのライブを聴けたらそれ以上の人生で喜びは無いと言い切れます。随所で見せる伸ばすブローとそれの最後にブレークするその間の絶妙感。アドリブの種類の多さもあって、しびれるというかあっけにとられるという感じです。ストップ&ゴーの間も抜群に決まっており、まさに自由自在、天衣無縫、何でも来い!って感じかなあ。また、この曲のモンクのピアノソロがモンクにしては、あの独特の不協和音をメロディに使っているスタイルが影を潜めて、割りとスインギーなソロを採っており、モンクファンならロリンズに合わせていて本来のモンクじゃない、というかもしれませんが、私はこのアドリブがお気に入りです。

このセッションの残りの1曲”モア・ザン・ユー・ノウ”は、ロリンズ名義の『ムーヴィン’・アウト』に入っていますが、ここでもモンクはロリンズに合わせています。このバラードも”シルキン’サテン”と共に超お気に入り。この日(10/25)の3曲は奇跡の宝物。『ムーヴィン’・アウト』の’54年8/18のセッションと共に神が降臨しています。

この曲と言えば、ロリンズもカッコいいですが、”ジ・アメイジング・バド・パウエル Vol.2”の3曲目もお気に入り。

3. ワーク 1954年9月22日

ロリンズが吹いていないので省略。

4. ナッティ 1954年9月22日

ロリンズが吹いていないので省略。

5. 13日の金曜日 1953年11月13日

1曲目、2曲目に比べると、ジュリアス・ワトキンスのフリューゲル・ホーンのソロが今一だったして余り聴かないというか、圧倒的に1、2曲目を聴く事が多いですね。

■4)You Tube

今は、単曲で全曲上がっています。