今回は、最近アップした2405の同相化の試聴で”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”のマスターとボーナス・テイクの差に触れたので、その話です。

■1)”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”の背景(「ビル・エヴァンスについてのいくつかの事柄」中山康樹著より)

’59年末にポール・モチアン、スコット・ラファロと出会い「ポートレイト・イン・ジャズ」がリリースされる。しかし、このトリオはレギュラー・トリオとして活動するには経済的にも難しく、エヴァンスにもその力はなかった。そのため、各々が他のグループとの演奏活動を並行的に続ける中で、「あの日曜日」が来ることになる。

’61年6月25日、二週間のヴレッジ・ヴァンガード出演の最終日にライブ・レコーディングが急遽行われた。日曜日だったのでマチネーがあり、本来、対グループとして出演していたランバート・ヘンドリックス & ロスが入る部分も全てエヴァンス・トリオが演奏し、マチネーで2ステージ、本セッションで3ステージの23曲が収録された。そしてこの11日後にラファロは交通事故で急逝してしまう。この録音から「サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」が発売される。

「このアルバムには次の6曲が収録されている。グロリアズ・ステップ、ジェイド・ヴィジョンズ、マイ・マンズ・ゴーン・ナウ、ソラー、不思議の国のアリス、オール・オブ・ユー。・・この6曲にはエヴァンスの明確な意思が反映されており、エヴァンスにとってはこのライブから2枚目のアルバムを作成するつもりは無かったことを逆説的に物語る。・・・選曲の基準は二つあった。まずはラファロ追悼の視点。ラファロのガールフレンドであったダンサーのグロリア・ゲイブリエルにちなんだ「グロリアズ・ステップ」と「ジエイド・ヴィジョンズ」はラファロの作曲であり、6曲中の2曲をあてた。・・・何よりもラファロに対する強い追悼の念があった。・・もちろんその背景にはラファロの書いた曲を収録することによって発生する印税を遺族が受け取れるようらとの配慮があった。一曲を温存せず、二曲とも収録したことでエヴァンスはこの録音から2枚目のアルバムは想定していなかった。・・・トリオとしての視点から見ると、エヴァンスは残りの4曲を過去のトリオとしての2アルバム、それ以外の2アルバムに収録していない曲を選択している。つまり、このライブ・アルバムをトリオとしての3枚目のアルバムと認識し、追悼盤であると同時に純然たる新作として捉えていた。・・・」

だが、10ケ月後にこのライブ・レコーディングからエヴァンスの当初の意図に反し、もう一枚のアルバムがつくられる。「ワルツ・フォー・デビー」である。結果的に「サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」はあまり芳しい売れ行きを示さなかったが、グラミー賞にノミネートされた。こうしたことから続編というコンセプトを一切出さず、エヴァンスの選曲でなくアルバムはつくられた。6曲中3曲は過去エヴァンスがリバーサイドで録音したものと同曲を収録した。結果、著名な曲を加えたと同時に、ジャズ・アルバムらしからぬジャケット・デザインで好セールスをあげたといわれている。

やはり、レコード会社としては、売れるものを発売したいしたいという意思が働くので、「ワルツ・フォー・デビー」が売れたのはポピュラーな曲を並べてセールスを狙うということなんでしょうが、兎に角「ワルツ・フォー・デビー」は、エヴァンスの意思に反していたとはいえ、「サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」も含めこの日の録音はお気に入りです。この2つのアルバムは、私を’61年のあの日の夜のヴィレッジ・ヴァンガードに連れて行ってくれます。

■2)”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”のジャケットとパーソネルと録音

これは以下。

ラファロに対する強い追悼の念があったのでしょう、エヴァンスの右肩にラファロの名前がフィーチャーされています。手が若干むくんでいますが、多分ドラッグのせいなんでしょう。私が楽屋で握手した時の大きな手も、女の子のように柔らかかったのを違和感と共に記憶しています。

〈パーソネル〉ビル・エヴァンス(piano) スコット・ラファロ(bass) ポール・モチアン(drums)

*1961年6月25日、ニューヨークにてライヴ録音。この時は、関係者の休暇と重なり、無名のデイヴ・ジョーンズが録音を担当していますが、ちゃんとリバーサイドの音で録れています。因みに使用機材はSONYの真空管コンデンサーマイクC-37、AMPEX/351-2に自作の真空管ミキサーです。その後の作品でもビル・エヴァンスは違う数名のエンジニアが担当し、デイヴ・ジョーンズはこのライブのみ。

■3)”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”の各曲

私がお気に入りなのは、不思議の国のアリスですが、ラファロのグロリアズ・ステップや、オール・オブ・ユーも派手さは無いですが好きですね。何と言っても、この11日後にラファロは交通事故で急逝してしまうということを考えると、彼のベースが際立った曲が中心になっていてこの人が卓越したべーシストなのだ、ということを実感します。時にクールでシャープ、時に優しく絶妙の間で、エヴァンスとインタープレイするのが気持ち良い。フィ二アスの”ア・ワールド・オブ・ピアノ”と同じくピアノトリオの完成の域を見ます。ラファロとエヴァンスのインタープレイと言う意味では、”ワルツ・フォー・デヴィ”を超える。

1.グロリアズ・ステップ(テイク2)ラファロの作曲

ミディアムテンポの静かなバラードが始まると、エヴァンスはラファロとの絶妙なアンサンブルを聴かせてくれる。シンバルが上手く隠し味を利かせる。途中のラファロのソロは屑々として、唄い、この直後に事故で亡くなる事を予感しているように壮絶なソロを聴かせる。

2.同曲 (テイク3)■ボーナス・トラック

3.マイ・マンズ・ゴーン・ナウ ジョージ&アイラ・ガーシュイン作曲

ラファロのイントロから、重厚なスローなテーマが。エヴァンスとラファロのインタープレイは本当に美しい。この2人の息を呑むようなインタープレイにモチアンのドラムスが絡んで何ともいえないムードを醸し出す。次に控えるラファロのソロも重厚なムードで咽び泣くようなメロディを唄う。

4.ソーラー マイルス・デイビスの曲

このマイルスの曲を軽やかに飛ばしていくエヴァンスとラファロの会話の鬩ぎ合い・バトルが楽しい。ラファロのソロが傑出している。スインギーに良く唄い又ブルージーに。単なるリズムキーパーの概念を外したエバンスとの絡み方、広い音域を縦横無尽に駆け巡る高速のソロは圧巻。ラファロはベースの神に憑依している。しかし、哀愁も感じるのは死の予感?その後はモチアンとの緊張感に溢れる度迫力のバースの交換を経て、ラファロのリードのアンサンブルでエンド。

5.不思議の国のアリス(テイク2) Fain.Hillard 作曲

エヴァンスのゆっくりとしたテーマでスタート。ラファロとモチアンのリズムが割って入ってテンポアップする瞬間がゾクッとする。ここでのエヴァンスもラファロのカウンターリズムに乗って美しく力強いアンサンブルを聴かせる。良くスイングしたアドリブとインタープレイを楽しむ。

6.不思議の国のアリス(テイク1)■ボーナス・トラック

7.オール・オブ・ユー(テイク2) コール・ポーター作曲

エヴァンスのソロはここでも良く唄っていてラファロとのアンサンブルもぴったりの呼吸で絶妙の間でやり取りされている。心地よいインタープレイを味わう。その後のラファロの爽快な素晴らしいソロも味わえる。最後、モチアンとの軽妙なバース交換も楽しんでエヴァンスのテーマに戻ってエンド。

8.オール・オブ・ユー(テイク3)

9.ジェイド・ヴィジョンズ(テイク2) ラファロの作曲

重苦しいラファロのイントロより、エヴァンスが入って静かなバラードが始まる。エヴァンスのソロは重苦しいラファロのリズムに伴われて静寂の内に終わる。いかにも自身のレクイエムを予感するように。

10.ジェイド・ヴィジョンズ(テイク1) ■ボーナス・トラック

■4)”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”と”ワルツ・フォー・デヴィ”の音場について

これは、”続・エヴァンスを聴け!”というサイトに各ヴァージョン対応での音場について興味ある詳細な記事が載っていますので参照させて頂き、私の持っているCDがどうなっているかを調べてみました。私の持っているヴァージョンは、

”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード” 1987年海外盤 Total Time 69分 中央の輪にある印字:DIDX-010264 ラベル印字:OJCCD-140-2

”ワルツ・フォー・デヴィ” 2007年国内盤 Total Time 65分23秒 中央の輪にある印字:無し ラベル印字:UCCO-90001

音場の広がりチェック結果は以下。

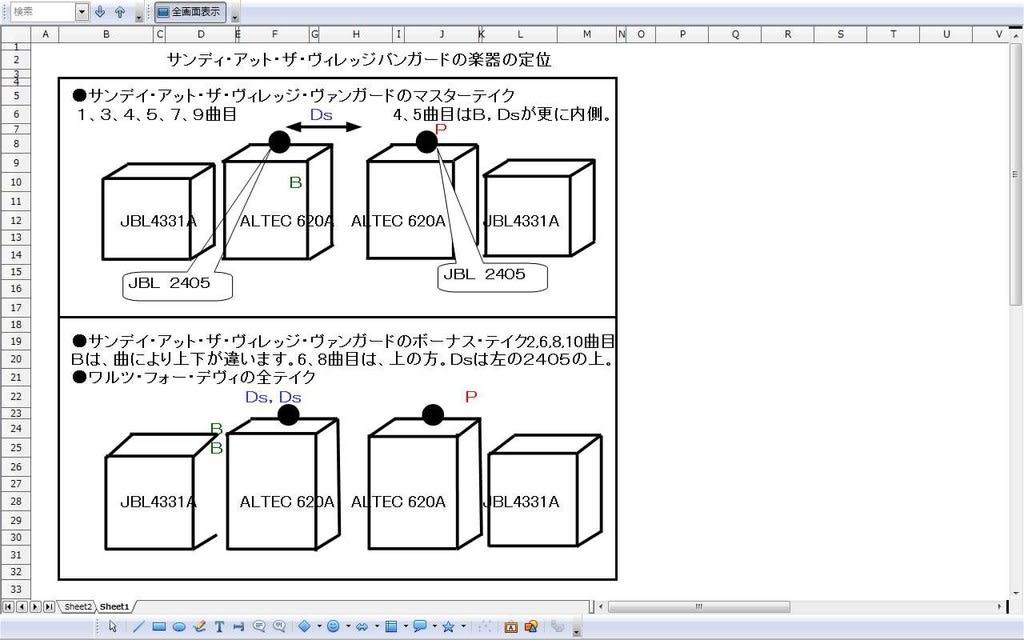

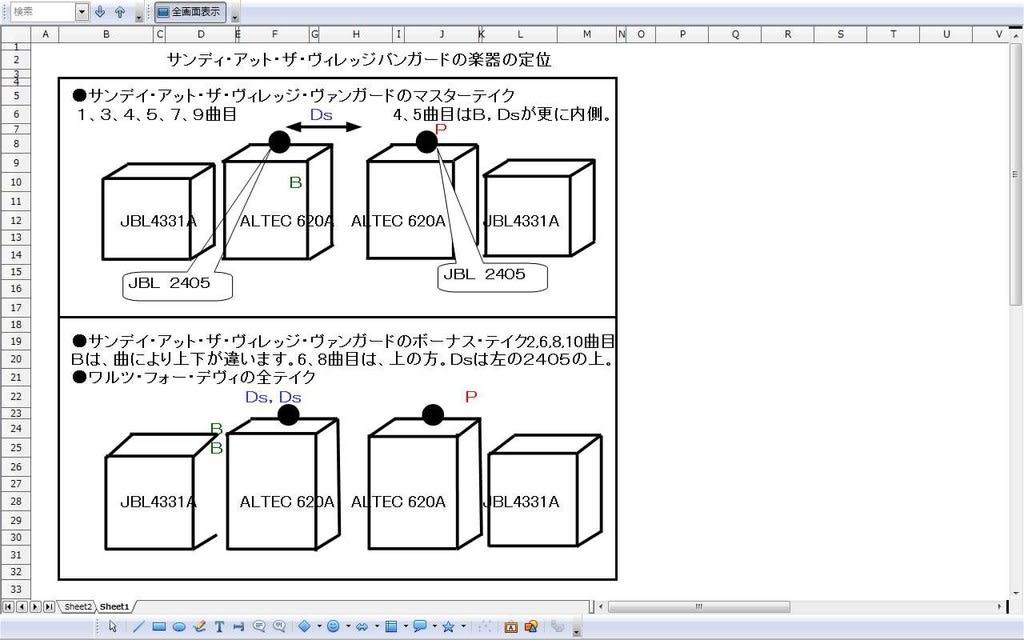

上段は、”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”のマスター・テイクで音場が狭いと云われているものです。 1、3、4、5、7、9曲目がそれに当たります。左側にあるB(ベース:緑色)とDs(ドラムス:青色)が大体620Aの右側のBは上の方でDsは、620Aの右端で20~30cm上に聴こえます。P(ピアノ:赤色)は、右の2405の上少し右に聴こえます。尚、4、5曲目は、B、Dsが更に内側に聴こえます。

下段は、サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガードのボーナス・テイク2,6,8,10曲目と、ワルツ・フォー・デヴィの全テイクでこれは上より音場が広がって聴こえます。Bは、Bが2つありますが曲により違います。6、8曲目はBは上の方のB位置ですが、2、10曲目では下の方のBです。Dsは左の2405の上の方に聴こえます。2つDsが書いていますが2曲目はその間を左右にバラツキます。スネア・ハイハット・ラウドシンバルが少し間隔を置いて聴こえるし中央からシンバルが聴こえる所もあるのでバラツキが出る。又10曲目のシンバルは中央左に聴こえます。P(ピアノ:赤色)は、右の620Aの右端の上に聴こえます。

元々、このアルバムはライブ録音なので、きっちりとした定位を再現するようには考えられていなかったと思われますが、マスターとボーナス・テイクの差がどうして出来たかは気になります。また上記サイトによると、マスター・テイクも広い音場のヴァージョンのCDもあるようです。

■1)”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”の背景(「ビル・エヴァンスについてのいくつかの事柄」中山康樹著より)

’59年末にポール・モチアン、スコット・ラファロと出会い「ポートレイト・イン・ジャズ」がリリースされる。しかし、このトリオはレギュラー・トリオとして活動するには経済的にも難しく、エヴァンスにもその力はなかった。そのため、各々が他のグループとの演奏活動を並行的に続ける中で、「あの日曜日」が来ることになる。

’61年6月25日、二週間のヴレッジ・ヴァンガード出演の最終日にライブ・レコーディングが急遽行われた。日曜日だったのでマチネーがあり、本来、対グループとして出演していたランバート・ヘンドリックス & ロスが入る部分も全てエヴァンス・トリオが演奏し、マチネーで2ステージ、本セッションで3ステージの23曲が収録された。そしてこの11日後にラファロは交通事故で急逝してしまう。この録音から「サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」が発売される。

「このアルバムには次の6曲が収録されている。グロリアズ・ステップ、ジェイド・ヴィジョンズ、マイ・マンズ・ゴーン・ナウ、ソラー、不思議の国のアリス、オール・オブ・ユー。・・この6曲にはエヴァンスの明確な意思が反映されており、エヴァンスにとってはこのライブから2枚目のアルバムを作成するつもりは無かったことを逆説的に物語る。・・・選曲の基準は二つあった。まずはラファロ追悼の視点。ラファロのガールフレンドであったダンサーのグロリア・ゲイブリエルにちなんだ「グロリアズ・ステップ」と「ジエイド・ヴィジョンズ」はラファロの作曲であり、6曲中の2曲をあてた。・・・何よりもラファロに対する強い追悼の念があった。・・もちろんその背景にはラファロの書いた曲を収録することによって発生する印税を遺族が受け取れるようらとの配慮があった。一曲を温存せず、二曲とも収録したことでエヴァンスはこの録音から2枚目のアルバムは想定していなかった。・・・トリオとしての視点から見ると、エヴァンスは残りの4曲を過去のトリオとしての2アルバム、それ以外の2アルバムに収録していない曲を選択している。つまり、このライブ・アルバムをトリオとしての3枚目のアルバムと認識し、追悼盤であると同時に純然たる新作として捉えていた。・・・」

だが、10ケ月後にこのライブ・レコーディングからエヴァンスの当初の意図に反し、もう一枚のアルバムがつくられる。「ワルツ・フォー・デビー」である。結果的に「サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」はあまり芳しい売れ行きを示さなかったが、グラミー賞にノミネートされた。こうしたことから続編というコンセプトを一切出さず、エヴァンスの選曲でなくアルバムはつくられた。6曲中3曲は過去エヴァンスがリバーサイドで録音したものと同曲を収録した。結果、著名な曲を加えたと同時に、ジャズ・アルバムらしからぬジャケット・デザインで好セールスをあげたといわれている。

やはり、レコード会社としては、売れるものを発売したいしたいという意思が働くので、「ワルツ・フォー・デビー」が売れたのはポピュラーな曲を並べてセールスを狙うということなんでしょうが、兎に角「ワルツ・フォー・デビー」は、エヴァンスの意思に反していたとはいえ、「サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード」も含めこの日の録音はお気に入りです。この2つのアルバムは、私を’61年のあの日の夜のヴィレッジ・ヴァンガードに連れて行ってくれます。

■2)”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”のジャケットとパーソネルと録音

これは以下。

ラファロに対する強い追悼の念があったのでしょう、エヴァンスの右肩にラファロの名前がフィーチャーされています。手が若干むくんでいますが、多分ドラッグのせいなんでしょう。私が楽屋で握手した時の大きな手も、女の子のように柔らかかったのを違和感と共に記憶しています。

〈パーソネル〉ビル・エヴァンス(piano) スコット・ラファロ(bass) ポール・モチアン(drums)

*1961年6月25日、ニューヨークにてライヴ録音。この時は、関係者の休暇と重なり、無名のデイヴ・ジョーンズが録音を担当していますが、ちゃんとリバーサイドの音で録れています。因みに使用機材はSONYの真空管コンデンサーマイクC-37、AMPEX/351-2に自作の真空管ミキサーです。その後の作品でもビル・エヴァンスは違う数名のエンジニアが担当し、デイヴ・ジョーンズはこのライブのみ。

■3)”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”の各曲

私がお気に入りなのは、不思議の国のアリスですが、ラファロのグロリアズ・ステップや、オール・オブ・ユーも派手さは無いですが好きですね。何と言っても、この11日後にラファロは交通事故で急逝してしまうということを考えると、彼のベースが際立った曲が中心になっていてこの人が卓越したべーシストなのだ、ということを実感します。時にクールでシャープ、時に優しく絶妙の間で、エヴァンスとインタープレイするのが気持ち良い。フィ二アスの”ア・ワールド・オブ・ピアノ”と同じくピアノトリオの完成の域を見ます。ラファロとエヴァンスのインタープレイと言う意味では、”ワルツ・フォー・デヴィ”を超える。

1.グロリアズ・ステップ(テイク2)ラファロの作曲

ミディアムテンポの静かなバラードが始まると、エヴァンスはラファロとの絶妙なアンサンブルを聴かせてくれる。シンバルが上手く隠し味を利かせる。途中のラファロのソロは屑々として、唄い、この直後に事故で亡くなる事を予感しているように壮絶なソロを聴かせる。

2.同曲 (テイク3)■ボーナス・トラック

3.マイ・マンズ・ゴーン・ナウ ジョージ&アイラ・ガーシュイン作曲

ラファロのイントロから、重厚なスローなテーマが。エヴァンスとラファロのインタープレイは本当に美しい。この2人の息を呑むようなインタープレイにモチアンのドラムスが絡んで何ともいえないムードを醸し出す。次に控えるラファロのソロも重厚なムードで咽び泣くようなメロディを唄う。

4.ソーラー マイルス・デイビスの曲

このマイルスの曲を軽やかに飛ばしていくエヴァンスとラファロの会話の鬩ぎ合い・バトルが楽しい。ラファロのソロが傑出している。スインギーに良く唄い又ブルージーに。単なるリズムキーパーの概念を外したエバンスとの絡み方、広い音域を縦横無尽に駆け巡る高速のソロは圧巻。ラファロはベースの神に憑依している。しかし、哀愁も感じるのは死の予感?その後はモチアンとの緊張感に溢れる度迫力のバースの交換を経て、ラファロのリードのアンサンブルでエンド。

5.不思議の国のアリス(テイク2) Fain.Hillard 作曲

エヴァンスのゆっくりとしたテーマでスタート。ラファロとモチアンのリズムが割って入ってテンポアップする瞬間がゾクッとする。ここでのエヴァンスもラファロのカウンターリズムに乗って美しく力強いアンサンブルを聴かせる。良くスイングしたアドリブとインタープレイを楽しむ。

6.不思議の国のアリス(テイク1)■ボーナス・トラック

7.オール・オブ・ユー(テイク2) コール・ポーター作曲

エヴァンスのソロはここでも良く唄っていてラファロとのアンサンブルもぴったりの呼吸で絶妙の間でやり取りされている。心地よいインタープレイを味わう。その後のラファロの爽快な素晴らしいソロも味わえる。最後、モチアンとの軽妙なバース交換も楽しんでエヴァンスのテーマに戻ってエンド。

8.オール・オブ・ユー(テイク3)

9.ジェイド・ヴィジョンズ(テイク2) ラファロの作曲

重苦しいラファロのイントロより、エヴァンスが入って静かなバラードが始まる。エヴァンスのソロは重苦しいラファロのリズムに伴われて静寂の内に終わる。いかにも自身のレクイエムを予感するように。

10.ジェイド・ヴィジョンズ(テイク1) ■ボーナス・トラック

■4)”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”と”ワルツ・フォー・デヴィ”の音場について

これは、”続・エヴァンスを聴け!”というサイトに各ヴァージョン対応での音場について興味ある詳細な記事が載っていますので参照させて頂き、私の持っているCDがどうなっているかを調べてみました。私の持っているヴァージョンは、

”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード” 1987年海外盤 Total Time 69分 中央の輪にある印字:DIDX-010264 ラベル印字:OJCCD-140-2

”ワルツ・フォー・デヴィ” 2007年国内盤 Total Time 65分23秒 中央の輪にある印字:無し ラベル印字:UCCO-90001

音場の広がりチェック結果は以下。

上段は、”サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード”のマスター・テイクで音場が狭いと云われているものです。 1、3、4、5、7、9曲目がそれに当たります。左側にあるB(ベース:緑色)とDs(ドラムス:青色)が大体620Aの右側のBは上の方でDsは、620Aの右端で20~30cm上に聴こえます。P(ピアノ:赤色)は、右の2405の上少し右に聴こえます。尚、4、5曲目は、B、Dsが更に内側に聴こえます。

下段は、サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガードのボーナス・テイク2,6,8,10曲目と、ワルツ・フォー・デヴィの全テイクでこれは上より音場が広がって聴こえます。Bは、Bが2つありますが曲により違います。6、8曲目はBは上の方のB位置ですが、2、10曲目では下の方のBです。Dsは左の2405の上の方に聴こえます。2つDsが書いていますが2曲目はその間を左右にバラツキます。スネア・ハイハット・ラウドシンバルが少し間隔を置いて聴こえるし中央からシンバルが聴こえる所もあるのでバラツキが出る。又10曲目のシンバルは中央左に聴こえます。P(ピアノ:赤色)は、右の620Aの右端の上に聴こえます。

元々、このアルバムはライブ録音なので、きっちりとした定位を再現するようには考えられていなかったと思われますが、マスターとボーナス・テイクの差がどうして出来たかは気になります。また上記サイトによると、マスター・テイクも広い音場のヴァージョンのCDもあるようです。