前々回、モードの通過点の”マイルストーンズ”で、前回は完成点といえる『カインド・オブ・ブルー』と来たので、今回は、始点・萌芽と思われる『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』の話です。これは感動の名盤で、死ぬほど聴きました。お気に入りと言うレベルを超してます。私は、ソニー・ロリンズ・ファンですが、もし仮にこのアルバムでジャズに出会っていたら、マイルス・ファンになっていたでしょうね。

■1)『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』についてウイッキペディアから

先ずは、ウイッキペディアから見てみましょう。

”マイルスは、1955年夏にニューポート・ジャズ・フェスティバルに出演した。それがコロムビアのプロデューサー、ジョージ・アヴァキャンの目に留まり、コロムビアとの契約に至った。そして同年10月26日に、同社で最初のレコーディングを行う。しかし、プレスティッジ・レコードからも残りの契約の履行を要請されたため、1956年5月11日に大がかりなレコーディング・セッションを行う。同年9月10日に本作のためのセッションを終了させた後、10月26日に再びプレスティッジのためにレコーディングした。わずか2回のセッションからの音源が、『ワーキン』『スティーミン』『リラクシン』『クッキン』というアルバム4枚として発表されたことから、このプレスティッジ用のセッションは、俗に「マラソン・セッション」と呼ばれた。

「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」はセロニアス・モンクの作曲で、アレンジは旧知の仲の編曲家ギル・エヴァンスによるものを元にしている。ギルは1983年3月のインタビューで、譜面を渡していないにもかかわらずマイルスがギルの教えたアレンジを正確に覚えていたことに驚いた、というエピソードを明かした。「アー・リュー・チャ」は、マイルスの恩師と言えるチャーリー・パーカーの曲である。「オール・オブ・ユー」は、コール・ポーターがミュージカル『絹の靴下』のために作った曲で、マイルスはしばしばライブでも取り上げ、アルバム『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』にも、1964年の演奏を収録している。

大手コロムビアとの契約により、マイルスの知名度は一気に上がった。そして、マイルスとコロムビアの関係は1985年まで続く。”

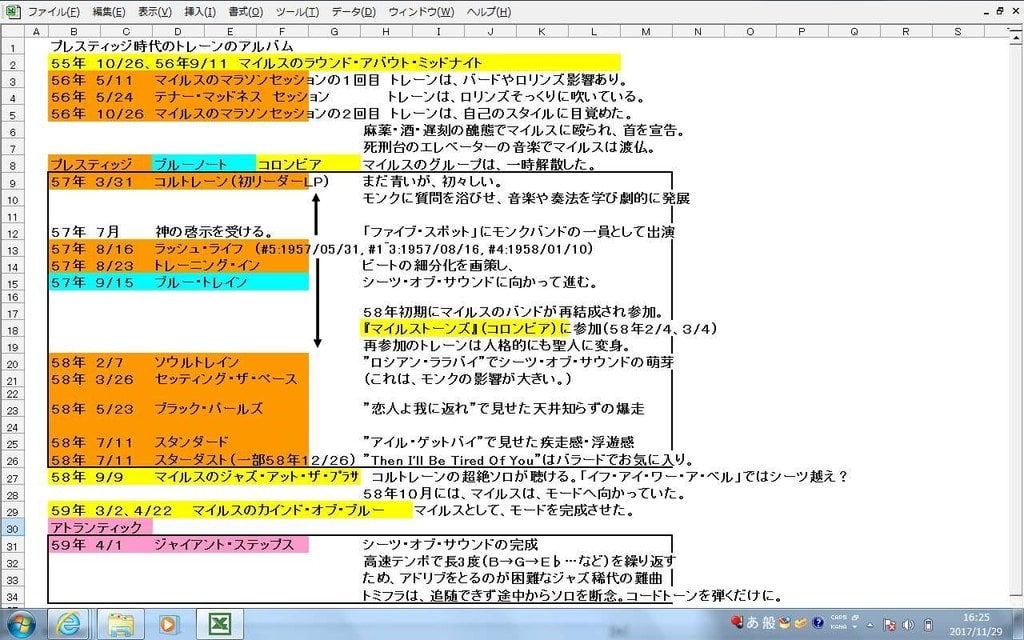

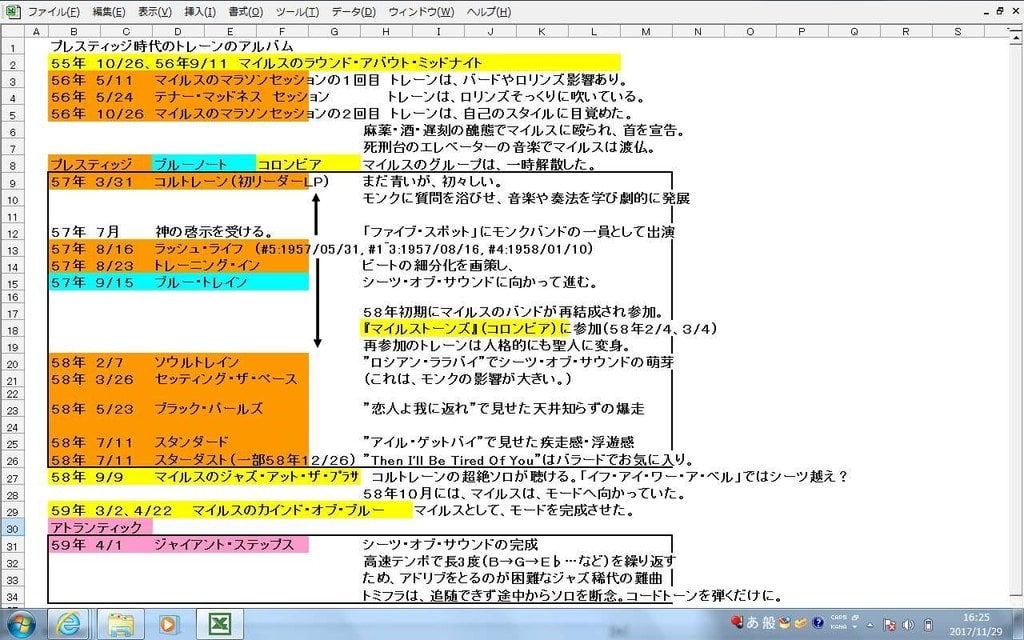

■2)トレーンのプレスティッジ前後の状況から見たマイルスの動き

これは、いつものまとめで見てみましょう。

これでも判るように、『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』は、1955年夏にニューポート・ジャズ・フェスティバルに出演しこの曲をミュートでプレイしたマイルスが、コロムビアの目に留まり、契約に至って初めて録音したものです。ジャズ専門のマイナーレーベルであるプレスティッジからメジャー・レーベルであるCBS傘下のコロンビア・レコードに契約したかったんでしょうね。ジャズ・ジャイアントは、初めプレスティッジに入って、良く周りを観察するともっと良いレーベルが見えてきて、他のレーベルに移っていく人がいます。コルトレーンもプレスティジで名作を物にしてからアトランティックに移りましたし。マイルスは、プレスティッジでジャズという範疇に留まるなんて考えは無くて、もっと普遍的なミュージシャン、いやアーティストを志向していたと思います。

時期的には、そのプレスティッジを離れる為に、マラソンセッションを2回、4作品の全部1テイクという神業で録音した時期に重なっています。この4作品も前に紹介した時にお気に入りと言いましたが、本アルバムは、完成度では上回っていると思います。

■3)「マイルス・デイビス」とジャズ・ピアニスト「アーマッド・ジャマル」

集英社新書刊の中山康樹著「マイルス・デイビス 青の時代」における分析によると、マイルスは、レスターと同様ジャマルの影響を受けている。マイルスとジャマルは一度も共演したことがないが、マイルスはアーマッド・ジャマル・トリオの演奏を聞いて、その雰囲気、テイストなどに自分の目指すものとの共通項を見出し、それをバンドメンバーに理解させたくて、「ジャマルを聞け」と言った。そしてその「アーマッド・ジャマル的なるもの」を我が第一次クインテットで再現しようとした。

具体的にはタイミングの取り方、音数の少なさ、抑えた表現などであり、よく使われる表現で言えば「卵の殻の上を歩くように」楽器を奏でるその「静謐さ」である。特にバラードにおけるその世界感というか、空気感に親近性があると思う。レスターのクールさにも通じると思う。

■4)ミュートへの開眼

マイルスは、駆け出しの頃、先輩のディジー・ガレスビーのように速いフレーズが吹けないことに劣等感を持っていた。それにアドバイスをしてくれたのが、バード(チャーリーパーカー)。出来ないことにくよくよするより、自分にしか出来ないことを見つけろ!というバードのアドバイスに励まされて、マイルスは、レスター・ヤングのクールさやジャマルの「静謐さ」を身に着けていきます。その方向でたどり着いたのが、ミュートトランペット。それを、ニューポート・ジャズ・フェスティバルで『ラウンドミッドナイト』でやってみたら、もの凄く受けた。その時のマイルスの言葉は、

『オレがミュートで吹くと、みんな大騒ぎになった。あれは、すごかった。ものすごく長いスタンディング・オベーションを受けたんだ。ステージを降りると王様のように見られ、レコード契約の話を持っていろんな奴が押しかけてきた。…そのすべては、はるか昔、学ぶのに苦労したソロのおかげだった。』

■5)『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』のジャケットとメンバー

以下、サングラスで、いかにもカッコつけているマイルスです。さしずめ、日本でいうと「永ちゃん」ってとこかな?

表題は、『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』ですが、曲名は、『ラウンド・ミッドナイト』とアバウトが抜けています。この理由には、2説あります。ネットで見れば、出てきます。6曲とも素晴らしいです。捨て曲はありません。アンサンブルの妙や各パートのソロ・プレイのせめぎ合いや合奏部の乗りの良さ等のアレンジを聴きたいのならこのアルバムがいいです。

パーソネル 第一期クインテット

Miles Davis (Tp)

John Coltrane (Ts)

Red Garland (P)

Paul Chambers (B)

Philly Joe Jones (Dr)(本名「Joseph Rudolph Jones」偉大な先輩ドラマーであるジョー・ジョーンズ(愛称パパ・ジョー)と区別するため、出身地のフィラデルフィアを付けた。尚、’85年夏フィリー・ジョーの死の4日後にパパ・ジョーは極貧の哀れな状況で逝去。悲惨な末路。合掌)

時系列に整理すると、

1955年

10月26日:コロンビアで「ラウンド・バウト・ミッドナイト」の2曲目録音

11月16日:プレスティッジで「マイルス」全6曲録音

1956年

5月11日:プレスティッジで「第1回マラソン・セッション」録音

6月 5日:コロンビアで「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」の4~6曲目録音

9月10日:コロンビアで「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」の1曲目、3曲目録音

10月26日:プレスティッジで「第2回マラソン・セッション」録音

レコーディング・エンジニア: Ray Moore、彼の録音が凄い。スタジオで聴いている気分になる。ドンシャリでなく、F特的に平準化されておりRVGより録音が良いのではないかと思っている。クラシックなんかも手がけています。惜しむらくは、モノラル録音。ステレオだったら云うことない。"擬似ステレオ"もあるようですが、それならモノラルを選びます。。

デジタル・マスター: テオ・マセロ、彼はマイルスのアルバムの中期から後期をプロデュースした。ダスティン・ホフマンの映画「卒業」や、角川映画の「復活の日」の音楽も担当。

■6)『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』の各曲

簡単に感想をお話します。私の好きな歌物でしかも素晴らしい熱演ですので全曲お気に入りです。マイルスは、ROUND MIDNIGHTが大好きで作者のモンクにこの曲を毎晩聴いてもらって、長い間OKが出なかったがOKが出た時はもの凄く嬉しかったと云っています。又、曲の配置というか構成順序が素晴らしいです。最初と最後にバラード系のしっとりとした哀愁系の曲を持ってきて、その内側の2、5曲目に軽快な中テンポの曲を配し、更に内側の3、4曲目は中テンポの爽快なカンファタブル系を配す。この構成には参りました。リスナーを飽きさせず、且つ緊張させ過ぎない効果をも生んでいます。

1.‘ROUND MIDNIGHT(セロニアス・モンクが19歳のときに作った曲)5:52

イントロ後、鳥肌が立つようなミュートのテーマが入る瞬間、先ずノックアウト。テーマは、夜の都会の孤独のイメージを静かに描写し、リリカルでDUENDEの世界を演出する。コルトレーンのテナー・ソロとの間に、例の有名なブリッジが入る。ブリッジによりこの演奏は有名になったと言われているが、これの発案者はギル・エバンスではないかと言われている(上のウイッキペディアの記載事項参照。小川隆夫氏の言でイントロのトレーンのカウンター・メロディにもギルの影響はある)。ブリッジに続くは、トレーン。これもDUENDE感を漂わせる。マイルスの教えかな?この頃の未だシーツを見せないトレーンが何とも云えない味わいを出す。ミュートのテーマに戻ってトレーンの絡みで終わる。ギルを含めたアレンジの妙を感じる。

2.AH-LEU-CHA(バードの曲)5:49

フワフワ感のノンミュートのイントロからソロに入る。ミディアム・テンポの軽やかなテーマを、クールで乾いたムードを漂わせながらマイルスが吹いていく。続くは、トレーン。これもワクワク感満載の軽快なアドリブを自由奔放に吹いていく。お次は、ガーランド。ガーランドの本領は、3~5曲目もそうだが、こういうスインギーな曲のアイデアの豊かさにある。最後は、オープンペットのテーマに戻ってフィリージョーも絡んで、ドラムソロで盛り上げてから突然終わる。5曲目同様、リスナーを置き去りにするテクニック。

3.ALL OF YOU(コール・ポーター)6:58

ミディアムテンポのミュートのテーマから始まるが、この爽快感は心地よい。実はこの曲と5曲目が一番のお気に入り。カンファタブル!マイルスならではの余裕。次は、トレーン。まるでバードと思えるメローなファンタスティックなソロ。少しシーツの香りもする。この過渡期の状態は、まとまりが弱いという人もいるが、私は好きだ。その次は、ガーランドのグルービーなソロ。カクテル・ピアノと揶揄する人も居るが、”そんな奴は俺のプレイを聴いてみろ!”とでも言いたげなご機嫌なプレイ。最後はミュートのリラックスしたテーマに戻って、ピアノの1アクセントの後、粋なエンディング。

2月12日にアップした”マイファニーバレンタイン”でも、2曲目にマイルスはこの曲を取り上げています。15分近くの長尺ですが、マイルスのミュートは互角、Tsはやはりトレーンの方がコールマンと比べるとアドリブに魅力があります。ガーランドとハンコックでは、スタイルは違いますが、どちらも甲乙付けがたいです。総合的には、本作の方が好きです。しかし、マイルスのこの曲のスタイルは、この6年半は進歩していないというか、余り変わっていないですね。少しDUENDEさは増しましたが。モードの深化のせい?

4.BYE BYE BLACKBIRD(M.Dixon-R.Henderson)7:53

昔(’70年代後半)、弘田 三枝子のライブをNHK FMでやっていてそれで聴いたのがこの曲との出会い。結構良かったですが、聴いた人はいないでしょうね。この曲はマイルスのこのアルバムのが一番好きです。ピアノの短いイントロの後、マイルスのミュートで始まるが、DUENDEでグルービーなソロを余裕綽綽で披露。リズムセクションとの間合いも痺れる。計算し尽されている。お次はトレーン。得意のイデオムを使ってアドリブを描いていく。崩し方が凄く心地よい。いつまでも聴いていたいほど充実している。次のガーランドも絶妙の間を持ったスインギー且つグルービーでファンキーなソロを魅せてくれる。云うことない。ミュートのテーマに戻ってトレーンがカウンターで絡んで終わる。

5.TADD’S DELIGHT(タッド・ダメロンがビ・バップ全盛時代に書いた曲)4:26 ⇒この曲を聴くとフィ二アスのCabuと同様の疾走感・高揚感を感じます。

オープンペットのホーンのユニゾンのミディアム・テンポのテーマでスタート。マイルスのソロは爽快にリズミックに多彩なアドリブを聴かせてくれる。次はトレーン。ゆったりとしたリラックスしたソロを聴かせてくれる。ハードバップ風に吹いているがこういうのもいい。その次は、ガーランド。ジャンピング・タッチでキラキラした光り輝くフレーズを散りばめて軽快に弾いていく。実は、トレーンとガーランドのこの曲のアドリブが一番のお気に入り。メロディラインの間にコードトーンを挟みこむ合わせ方が絶妙。弾むメロディラインと対照的なクールなコードラインのハーモニー。バックのチェンバースも地味ながらいい味出してます。欲を言えばこの乗り乗りの2人にインスパーヤーされたべースのソロがあれば言うことない。テーマに戻ってホーンのユニゾンで終わる。この突然のエンディングもカッコいい。この曲は、本アルバムとロイ・へインズのいや、フィ二アスのウィ・スリーで決まり!この2テイクにのみこの曲にフィットした浮遊感と疾走感を感じます。でもデフォルメのし方が全く違うのがオリジナリティなんですね。

6.DEAR OLD STOCKHOLM(スウェーデンのトラディショナル・ソングが原曲、’51年にスタン・ゲッツが取り上げた)7:49

この曲と言えば、私は、”フィル・トークス・ウィズ・クイル”での少しアップテンポでメロディを大切にしたアドリブで、ユニゾンや絡みも効果的に使用した2人のAsの会話が聴ける同曲が好きですが、ゆったりとした各メンバーのソロが楽しめるマイルスの方も大好きです。ピアノとトレーンのイントロ後、トレーンのカウンター・メロディの中をミュートでテーマをとる。哀愁を湛えたアドリブはDUENDEの世界。次は珍しく前半での長尺のチェンバースの指弾きのウォーキング・ベース。スインギーでファンキー。お次は、トレーン。この哀愁溢れるテーマを乾いたトーンで、時に哀愁の叫びも交えて奏でる。如何にも昔のストックホルムを懐かしんでいるよう。次は、ミュートで極彩色のソロを静けさの中に哀愁を湛えてプレイ。最後は、トレーンも絡んでミュートで静かに終わる。絶妙の間の採り方がセンチな気分と郷愁を呼び覚まします。

■7)You Tube

単曲で、全曲上がっています。

■1)『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』についてウイッキペディアから

先ずは、ウイッキペディアから見てみましょう。

”マイルスは、1955年夏にニューポート・ジャズ・フェスティバルに出演した。それがコロムビアのプロデューサー、ジョージ・アヴァキャンの目に留まり、コロムビアとの契約に至った。そして同年10月26日に、同社で最初のレコーディングを行う。しかし、プレスティッジ・レコードからも残りの契約の履行を要請されたため、1956年5月11日に大がかりなレコーディング・セッションを行う。同年9月10日に本作のためのセッションを終了させた後、10月26日に再びプレスティッジのためにレコーディングした。わずか2回のセッションからの音源が、『ワーキン』『スティーミン』『リラクシン』『クッキン』というアルバム4枚として発表されたことから、このプレスティッジ用のセッションは、俗に「マラソン・セッション」と呼ばれた。

「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」はセロニアス・モンクの作曲で、アレンジは旧知の仲の編曲家ギル・エヴァンスによるものを元にしている。ギルは1983年3月のインタビューで、譜面を渡していないにもかかわらずマイルスがギルの教えたアレンジを正確に覚えていたことに驚いた、というエピソードを明かした。「アー・リュー・チャ」は、マイルスの恩師と言えるチャーリー・パーカーの曲である。「オール・オブ・ユー」は、コール・ポーターがミュージカル『絹の靴下』のために作った曲で、マイルスはしばしばライブでも取り上げ、アルバム『マイ・ファニー・ヴァレンタイン』にも、1964年の演奏を収録している。

大手コロムビアとの契約により、マイルスの知名度は一気に上がった。そして、マイルスとコロムビアの関係は1985年まで続く。”

■2)トレーンのプレスティッジ前後の状況から見たマイルスの動き

これは、いつものまとめで見てみましょう。

これでも判るように、『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』は、1955年夏にニューポート・ジャズ・フェスティバルに出演しこの曲をミュートでプレイしたマイルスが、コロムビアの目に留まり、契約に至って初めて録音したものです。ジャズ専門のマイナーレーベルであるプレスティッジからメジャー・レーベルであるCBS傘下のコロンビア・レコードに契約したかったんでしょうね。ジャズ・ジャイアントは、初めプレスティッジに入って、良く周りを観察するともっと良いレーベルが見えてきて、他のレーベルに移っていく人がいます。コルトレーンもプレスティジで名作を物にしてからアトランティックに移りましたし。マイルスは、プレスティッジでジャズという範疇に留まるなんて考えは無くて、もっと普遍的なミュージシャン、いやアーティストを志向していたと思います。

時期的には、そのプレスティッジを離れる為に、マラソンセッションを2回、4作品の全部1テイクという神業で録音した時期に重なっています。この4作品も前に紹介した時にお気に入りと言いましたが、本アルバムは、完成度では上回っていると思います。

■3)「マイルス・デイビス」とジャズ・ピアニスト「アーマッド・ジャマル」

集英社新書刊の中山康樹著「マイルス・デイビス 青の時代」における分析によると、マイルスは、レスターと同様ジャマルの影響を受けている。マイルスとジャマルは一度も共演したことがないが、マイルスはアーマッド・ジャマル・トリオの演奏を聞いて、その雰囲気、テイストなどに自分の目指すものとの共通項を見出し、それをバンドメンバーに理解させたくて、「ジャマルを聞け」と言った。そしてその「アーマッド・ジャマル的なるもの」を我が第一次クインテットで再現しようとした。

具体的にはタイミングの取り方、音数の少なさ、抑えた表現などであり、よく使われる表現で言えば「卵の殻の上を歩くように」楽器を奏でるその「静謐さ」である。特にバラードにおけるその世界感というか、空気感に親近性があると思う。レスターのクールさにも通じると思う。

■4)ミュートへの開眼

マイルスは、駆け出しの頃、先輩のディジー・ガレスビーのように速いフレーズが吹けないことに劣等感を持っていた。それにアドバイスをしてくれたのが、バード(チャーリーパーカー)。出来ないことにくよくよするより、自分にしか出来ないことを見つけろ!というバードのアドバイスに励まされて、マイルスは、レスター・ヤングのクールさやジャマルの「静謐さ」を身に着けていきます。その方向でたどり着いたのが、ミュートトランペット。それを、ニューポート・ジャズ・フェスティバルで『ラウンドミッドナイト』でやってみたら、もの凄く受けた。その時のマイルスの言葉は、

『オレがミュートで吹くと、みんな大騒ぎになった。あれは、すごかった。ものすごく長いスタンディング・オベーションを受けたんだ。ステージを降りると王様のように見られ、レコード契約の話を持っていろんな奴が押しかけてきた。…そのすべては、はるか昔、学ぶのに苦労したソロのおかげだった。』

■5)『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』のジャケットとメンバー

以下、サングラスで、いかにもカッコつけているマイルスです。さしずめ、日本でいうと「永ちゃん」ってとこかな?

表題は、『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』ですが、曲名は、『ラウンド・ミッドナイト』とアバウトが抜けています。この理由には、2説あります。ネットで見れば、出てきます。6曲とも素晴らしいです。捨て曲はありません。アンサンブルの妙や各パートのソロ・プレイのせめぎ合いや合奏部の乗りの良さ等のアレンジを聴きたいのならこのアルバムがいいです。

パーソネル 第一期クインテット

Miles Davis (Tp)

John Coltrane (Ts)

Red Garland (P)

Paul Chambers (B)

Philly Joe Jones (Dr)(本名「Joseph Rudolph Jones」偉大な先輩ドラマーであるジョー・ジョーンズ(愛称パパ・ジョー)と区別するため、出身地のフィラデルフィアを付けた。尚、’85年夏フィリー・ジョーの死の4日後にパパ・ジョーは極貧の哀れな状況で逝去。悲惨な末路。合掌)

時系列に整理すると、

1955年

10月26日:コロンビアで「ラウンド・バウト・ミッドナイト」の2曲目録音

11月16日:プレスティッジで「マイルス」全6曲録音

1956年

5月11日:プレスティッジで「第1回マラソン・セッション」録音

6月 5日:コロンビアで「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」の4~6曲目録音

9月10日:コロンビアで「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」の1曲目、3曲目録音

10月26日:プレスティッジで「第2回マラソン・セッション」録音

レコーディング・エンジニア: Ray Moore、彼の録音が凄い。スタジオで聴いている気分になる。ドンシャリでなく、F特的に平準化されておりRVGより録音が良いのではないかと思っている。クラシックなんかも手がけています。惜しむらくは、モノラル録音。ステレオだったら云うことない。"擬似ステレオ"もあるようですが、それならモノラルを選びます。。

デジタル・マスター: テオ・マセロ、彼はマイルスのアルバムの中期から後期をプロデュースした。ダスティン・ホフマンの映画「卒業」や、角川映画の「復活の日」の音楽も担当。

■6)『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』の各曲

簡単に感想をお話します。私の好きな歌物でしかも素晴らしい熱演ですので全曲お気に入りです。マイルスは、ROUND MIDNIGHTが大好きで作者のモンクにこの曲を毎晩聴いてもらって、長い間OKが出なかったがOKが出た時はもの凄く嬉しかったと云っています。又、曲の配置というか構成順序が素晴らしいです。最初と最後にバラード系のしっとりとした哀愁系の曲を持ってきて、その内側の2、5曲目に軽快な中テンポの曲を配し、更に内側の3、4曲目は中テンポの爽快なカンファタブル系を配す。この構成には参りました。リスナーを飽きさせず、且つ緊張させ過ぎない効果をも生んでいます。

1.‘ROUND MIDNIGHT(セロニアス・モンクが19歳のときに作った曲)5:52

イントロ後、鳥肌が立つようなミュートのテーマが入る瞬間、先ずノックアウト。テーマは、夜の都会の孤独のイメージを静かに描写し、リリカルでDUENDEの世界を演出する。コルトレーンのテナー・ソロとの間に、例の有名なブリッジが入る。ブリッジによりこの演奏は有名になったと言われているが、これの発案者はギル・エバンスではないかと言われている(上のウイッキペディアの記載事項参照。小川隆夫氏の言でイントロのトレーンのカウンター・メロディにもギルの影響はある)。ブリッジに続くは、トレーン。これもDUENDE感を漂わせる。マイルスの教えかな?この頃の未だシーツを見せないトレーンが何とも云えない味わいを出す。ミュートのテーマに戻ってトレーンの絡みで終わる。ギルを含めたアレンジの妙を感じる。

2.AH-LEU-CHA(バードの曲)5:49

フワフワ感のノンミュートのイントロからソロに入る。ミディアム・テンポの軽やかなテーマを、クールで乾いたムードを漂わせながらマイルスが吹いていく。続くは、トレーン。これもワクワク感満載の軽快なアドリブを自由奔放に吹いていく。お次は、ガーランド。ガーランドの本領は、3~5曲目もそうだが、こういうスインギーな曲のアイデアの豊かさにある。最後は、オープンペットのテーマに戻ってフィリージョーも絡んで、ドラムソロで盛り上げてから突然終わる。5曲目同様、リスナーを置き去りにするテクニック。

3.ALL OF YOU(コール・ポーター)6:58

ミディアムテンポのミュートのテーマから始まるが、この爽快感は心地よい。実はこの曲と5曲目が一番のお気に入り。カンファタブル!マイルスならではの余裕。次は、トレーン。まるでバードと思えるメローなファンタスティックなソロ。少しシーツの香りもする。この過渡期の状態は、まとまりが弱いという人もいるが、私は好きだ。その次は、ガーランドのグルービーなソロ。カクテル・ピアノと揶揄する人も居るが、”そんな奴は俺のプレイを聴いてみろ!”とでも言いたげなご機嫌なプレイ。最後はミュートのリラックスしたテーマに戻って、ピアノの1アクセントの後、粋なエンディング。

2月12日にアップした”マイファニーバレンタイン”でも、2曲目にマイルスはこの曲を取り上げています。15分近くの長尺ですが、マイルスのミュートは互角、Tsはやはりトレーンの方がコールマンと比べるとアドリブに魅力があります。ガーランドとハンコックでは、スタイルは違いますが、どちらも甲乙付けがたいです。総合的には、本作の方が好きです。しかし、マイルスのこの曲のスタイルは、この6年半は進歩していないというか、余り変わっていないですね。少しDUENDEさは増しましたが。モードの深化のせい?

4.BYE BYE BLACKBIRD(M.Dixon-R.Henderson)7:53

昔(’70年代後半)、弘田 三枝子のライブをNHK FMでやっていてそれで聴いたのがこの曲との出会い。結構良かったですが、聴いた人はいないでしょうね。この曲はマイルスのこのアルバムのが一番好きです。ピアノの短いイントロの後、マイルスのミュートで始まるが、DUENDEでグルービーなソロを余裕綽綽で披露。リズムセクションとの間合いも痺れる。計算し尽されている。お次はトレーン。得意のイデオムを使ってアドリブを描いていく。崩し方が凄く心地よい。いつまでも聴いていたいほど充実している。次のガーランドも絶妙の間を持ったスインギー且つグルービーでファンキーなソロを魅せてくれる。云うことない。ミュートのテーマに戻ってトレーンがカウンターで絡んで終わる。

5.TADD’S DELIGHT(タッド・ダメロンがビ・バップ全盛時代に書いた曲)4:26 ⇒この曲を聴くとフィ二アスのCabuと同様の疾走感・高揚感を感じます。

オープンペットのホーンのユニゾンのミディアム・テンポのテーマでスタート。マイルスのソロは爽快にリズミックに多彩なアドリブを聴かせてくれる。次はトレーン。ゆったりとしたリラックスしたソロを聴かせてくれる。ハードバップ風に吹いているがこういうのもいい。その次は、ガーランド。ジャンピング・タッチでキラキラした光り輝くフレーズを散りばめて軽快に弾いていく。実は、トレーンとガーランドのこの曲のアドリブが一番のお気に入り。メロディラインの間にコードトーンを挟みこむ合わせ方が絶妙。弾むメロディラインと対照的なクールなコードラインのハーモニー。バックのチェンバースも地味ながらいい味出してます。欲を言えばこの乗り乗りの2人にインスパーヤーされたべースのソロがあれば言うことない。テーマに戻ってホーンのユニゾンで終わる。この突然のエンディングもカッコいい。この曲は、本アルバムとロイ・へインズのいや、フィ二アスのウィ・スリーで決まり!この2テイクにのみこの曲にフィットした浮遊感と疾走感を感じます。でもデフォルメのし方が全く違うのがオリジナリティなんですね。

6.DEAR OLD STOCKHOLM(スウェーデンのトラディショナル・ソングが原曲、’51年にスタン・ゲッツが取り上げた)7:49

この曲と言えば、私は、”フィル・トークス・ウィズ・クイル”での少しアップテンポでメロディを大切にしたアドリブで、ユニゾンや絡みも効果的に使用した2人のAsの会話が聴ける同曲が好きですが、ゆったりとした各メンバーのソロが楽しめるマイルスの方も大好きです。ピアノとトレーンのイントロ後、トレーンのカウンター・メロディの中をミュートでテーマをとる。哀愁を湛えたアドリブはDUENDEの世界。次は珍しく前半での長尺のチェンバースの指弾きのウォーキング・ベース。スインギーでファンキー。お次は、トレーン。この哀愁溢れるテーマを乾いたトーンで、時に哀愁の叫びも交えて奏でる。如何にも昔のストックホルムを懐かしんでいるよう。次は、ミュートで極彩色のソロを静けさの中に哀愁を湛えてプレイ。最後は、トレーンも絡んでミュートで静かに終わる。絶妙の間の採り方がセンチな気分と郷愁を呼び覚まします。

■7)You Tube

単曲で、全曲上がっています。