以前ハードバップの真っただ中のケニードリュートリオを紹介したので、今回はジャズがアメリカから世界に飛躍した70年代にケニードリュートリオが記録した名盤ダークビューティをアップします。

10/17青字追記 今クラシック音楽館を聴いています。今日はショパンコンクールのレジェンド。10:37位に流れたのは、ショパンが弾いていた時代の東京タカギクラヴィアにある1843年フランス製ピアノのプレイエルで川口成彦さん(2018年第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクール第2位)が弾く”別れの曲”。ショパン自身が最も美しいと語っていた曲。当時のピアノは現代のスタンウェイのように完璧ではない。彼はスタンウェイは純度100%の純水でプレイエルは川の水だと上手い例えをした。雑味を帯びているが何とも寂し気だが暖かい音色を聴かせてくれる。彼はショパンの声が聴こえると言ってた。川口さんが感情がこみ上げると言っていたフレーズからは確かに感情が湧き上がってくる。他のピアニストで少し前に流れた「24の前奏曲 作品28」の4番も僕の大好きなマイナー曲。Prelude in E Minor (Op. 28 No. 4)ですが、これ’70年代のFMの”アスペクトインジャズ”のテーマ曲。ジェリーマリガンのバリトン・サックスだったんです。アルバムは”Night Lights”。今夜は聴いてみようかな。

11/3赤字追記 10/17のクラシック音楽館を録画していたのを改めて見ました。「24の前奏曲 作品28」を弾いていたのは、2002年来日した当時60歳のポリーニでした。ピアノはポリーニが何時も帯同してくる愛用のFabbrini Steinwayでした。2016年4月来日では、ファブリーニさん自身も来日してFabbrini Steinwayを直々に調律されたようです。オリジナルよりゴージャスな音を聴かせてくれます。どんな改造をしているんでしょうね。また番組の最後に小山実稚恵さんがポーランドのショパンの生家で2010年に弾いた”ラルゲット”が心に沁みました。そこにあったのがスタンウェイ。プレイエルで弾いて欲しかったのは私だけでしょうか?確かに純水のような澄んだ音色と力強さを共存できる完璧品なんですが・・・・

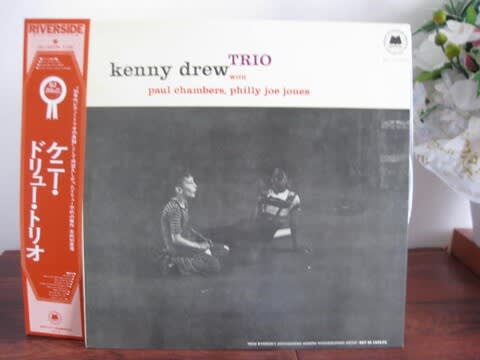

■1)ヨーロッパに渡ったケニードリューとスティープル・チェイス

61年にパリに移住し、62年〜64年頃にデンマークのコペンハーゲンに住み着いてからは、コペンハーゲンのクラブ「モンマルトル」を本拠地にして専属ピアニストとして活動した。

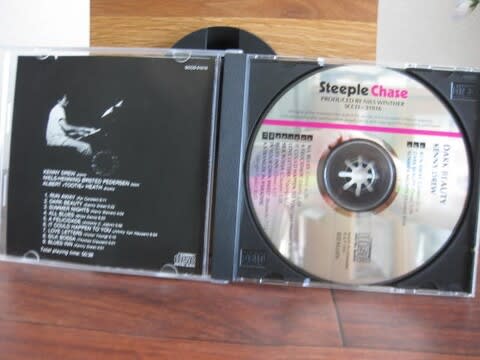

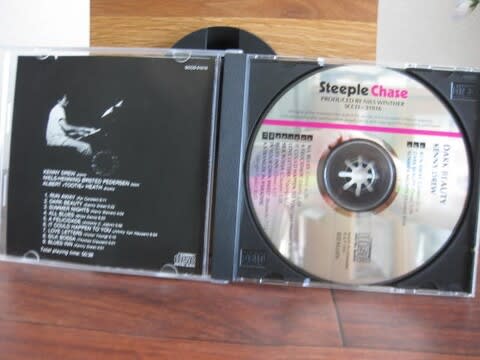

ケニー・ドリューの”ダーク・ビューティ”は”イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ”と同じ1974年5月21日、22日に、同一メンバーのニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセン(b)、アルバート・トゥッティ・ヒース(dr)のトリオでスティープル・チェイスからリリースされた。

スティープル・チェイスは1972年に、当時コペンハーゲン大学の学生であったニルス・ウインターが立ち上げたジャズ専門レーベル。 「70年代のブルーノート」と騒がれることになるが、丁度日本ではスリーブラインドマイスが1970年に設立され、’73年のブローアップ(鈴木勲)や’74年のミスティ(山本剛)を華々しくリリースしたのと同時代に活躍した。

■2)ダーク・ビューティ

CDのジャケットは、

ブラックビューティという感じの凛々しいアフリカ系女性の顔が美しい。

曲は、

1.Run Away

2.Dark Beauty

3.Summer Night

4.All Blues

5.A Feliccidade

6.It Could Happen To You

7.Love Letters

8.Silk Bossa

9.Blues Inn

10.In Your Own Sweet Way

11.A Stranger In Paradise

■3)ダーク・ビューティのどの曲がお気に入り?

一番のお気に入りは、やはり1曲目のRun Away。イントロのペデルセンのピチカートのカッコいいこと。その後のドリューのアドリブも将にブラックフィーリング。ファンキーでブルージーで乗りに乗ってます。昔の深夜TVの11PMの中で、巨泉のあるコーナーのテーマ曲だった。良く見てました。ペデルセンとの息もピッタリ。ペデルセンとのインタープレイを楽しむのもこのアルバムの楽しみ方。

他には7曲目のLove Letters。イントロのペデルセンのピチカートはまるでギターのように軽やか。そこから怒涛のドリューのソロ。良いですね。バラードですが軽快曲にしています。

意外にボサノバもドリューは良いんです。5曲目のA Feliccidade。これもイントロのペデルセンのピチカートはもの悲しいというか物憂い。しばらくペデルセンの爽快なギターのように軽々と弾くピチカートプレイを楽しむ。それに続くドリューのソロも乗ってます。これゴリゴリと言いますが凄いスインギー。このプレイがフェードアウトするのが非常に残念。最後まで収録してくれよと思いますね。

ボサノバでは8.Silk Bossaも良いです。

更にもう一曲というところでは、6.It Could Happen To Youがお気に入り。ドリューのアドリブが熱い。ペデルセンはここではサイドメンに徹しています。ドラムとの4バースも変幻自在でグルービー。

表題曲の2.Dark Beautyは他の曲とは違って厳かな感じ。イントロのアルコのペデルセンが印象的。ブローアップの”アクアマリーン”のムードに似ている。深く沈潜するピチカートも良いねえ。”アクアマリーン”を真似たなんてことは無いと思いますが。3.Summer Nightも似たようなムード。

10.In Your Own Sweet Wayのアドリブも勿論素晴らしい。

最後にドラムのアルバート・トゥッティ・ヒースのプレイですが、プレイ自体はアタックの強いドリューのピアノにタイミングよくアクセントをつけていて良いのですが、惜しむらくはドラム音がペタペタ・パタパタするのが残念。もっと弾むドラムなら更に良かったと思う。名盤には変わりはないのですが・・・4.All Bluesでの後半のドラムソロは凄い。左右へビュンビュンスティックが動き回ります。

10/17青字追記 今クラシック音楽館を聴いています。今日はショパンコンクールのレジェンド。10:37位に流れたのは、ショパンが弾いていた時代の東京タカギクラヴィアにある1843年フランス製ピアノのプレイエルで川口成彦さん(2018年第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクール第2位)が弾く”別れの曲”。ショパン自身が最も美しいと語っていた曲。当時のピアノは現代のスタンウェイのように完璧ではない。彼はスタンウェイは純度100%の純水でプレイエルは川の水だと上手い例えをした。雑味を帯びているが何とも寂し気だが暖かい音色を聴かせてくれる。彼はショパンの声が聴こえると言ってた。川口さんが感情がこみ上げると言っていたフレーズからは確かに感情が湧き上がってくる。他のピアニストで少し前に流れた「24の前奏曲 作品28」の4番も僕の大好きなマイナー曲。Prelude in E Minor (Op. 28 No. 4)ですが、これ’70年代のFMの”アスペクトインジャズ”のテーマ曲。ジェリーマリガンのバリトン・サックスだったんです。アルバムは”Night Lights”。今夜は聴いてみようかな。

11/3赤字追記 10/17のクラシック音楽館を録画していたのを改めて見ました。「24の前奏曲 作品28」を弾いていたのは、2002年来日した当時60歳のポリーニでした。ピアノはポリーニが何時も帯同してくる愛用のFabbrini Steinwayでした。2016年4月来日では、ファブリーニさん自身も来日してFabbrini Steinwayを直々に調律されたようです。オリジナルよりゴージャスな音を聴かせてくれます。どんな改造をしているんでしょうね。また番組の最後に小山実稚恵さんがポーランドのショパンの生家で2010年に弾いた”ラルゲット”が心に沁みました。そこにあったのがスタンウェイ。プレイエルで弾いて欲しかったのは私だけでしょうか?確かに純水のような澄んだ音色と力強さを共存できる完璧品なんですが・・・・

■1)ヨーロッパに渡ったケニードリューとスティープル・チェイス

61年にパリに移住し、62年〜64年頃にデンマークのコペンハーゲンに住み着いてからは、コペンハーゲンのクラブ「モンマルトル」を本拠地にして専属ピアニストとして活動した。

ケニー・ドリューの”ダーク・ビューティ”は”イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ”と同じ1974年5月21日、22日に、同一メンバーのニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセン(b)、アルバート・トゥッティ・ヒース(dr)のトリオでスティープル・チェイスからリリースされた。

スティープル・チェイスは1972年に、当時コペンハーゲン大学の学生であったニルス・ウインターが立ち上げたジャズ専門レーベル。 「70年代のブルーノート」と騒がれることになるが、丁度日本ではスリーブラインドマイスが1970年に設立され、’73年のブローアップ(鈴木勲)や’74年のミスティ(山本剛)を華々しくリリースしたのと同時代に活躍した。

■2)ダーク・ビューティ

CDのジャケットは、

ブラックビューティという感じの凛々しいアフリカ系女性の顔が美しい。

曲は、

1.Run Away

2.Dark Beauty

3.Summer Night

4.All Blues

5.A Feliccidade

6.It Could Happen To You

7.Love Letters

8.Silk Bossa

9.Blues Inn

10.In Your Own Sweet Way

11.A Stranger In Paradise

■3)ダーク・ビューティのどの曲がお気に入り?

一番のお気に入りは、やはり1曲目のRun Away。イントロのペデルセンのピチカートのカッコいいこと。その後のドリューのアドリブも将にブラックフィーリング。ファンキーでブルージーで乗りに乗ってます。昔の深夜TVの11PMの中で、巨泉のあるコーナーのテーマ曲だった。良く見てました。ペデルセンとの息もピッタリ。ペデルセンとのインタープレイを楽しむのもこのアルバムの楽しみ方。

他には7曲目のLove Letters。イントロのペデルセンのピチカートはまるでギターのように軽やか。そこから怒涛のドリューのソロ。良いですね。バラードですが軽快曲にしています。

意外にボサノバもドリューは良いんです。5曲目のA Feliccidade。これもイントロのペデルセンのピチカートはもの悲しいというか物憂い。しばらくペデルセンの爽快なギターのように軽々と弾くピチカートプレイを楽しむ。それに続くドリューのソロも乗ってます。これゴリゴリと言いますが凄いスインギー。このプレイがフェードアウトするのが非常に残念。最後まで収録してくれよと思いますね。

ボサノバでは8.Silk Bossaも良いです。

更にもう一曲というところでは、6.It Could Happen To Youがお気に入り。ドリューのアドリブが熱い。ペデルセンはここではサイドメンに徹しています。ドラムとの4バースも変幻自在でグルービー。

表題曲の2.Dark Beautyは他の曲とは違って厳かな感じ。イントロのアルコのペデルセンが印象的。ブローアップの”アクアマリーン”のムードに似ている。深く沈潜するピチカートも良いねえ。”アクアマリーン”を真似たなんてことは無いと思いますが。3.Summer Nightも似たようなムード。

10.In Your Own Sweet Wayのアドリブも勿論素晴らしい。

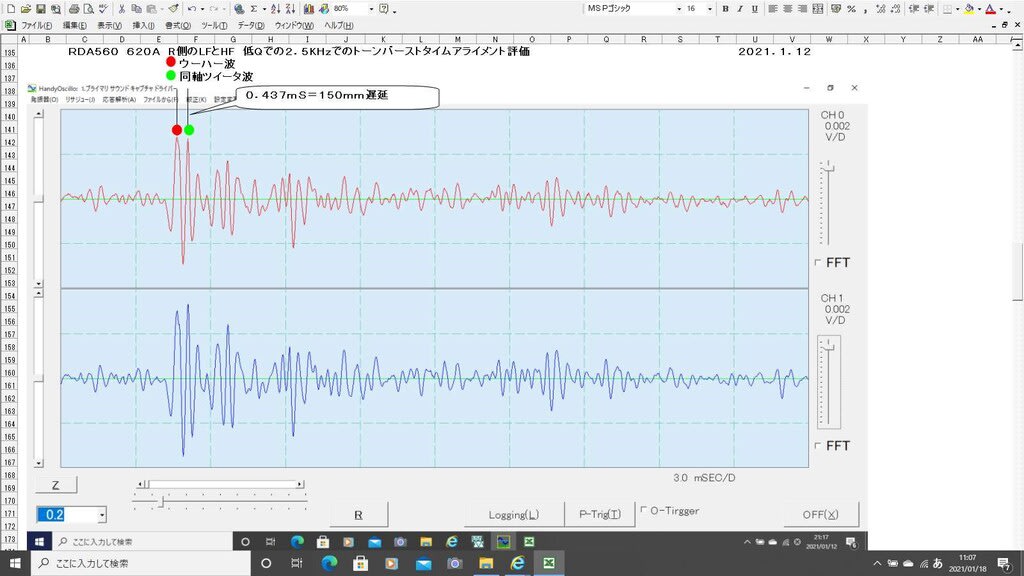

最後にドラムのアルバート・トゥッティ・ヒースのプレイですが、プレイ自体はアタックの強いドリューのピアノにタイミングよくアクセントをつけていて良いのですが、惜しむらくはドラム音がペタペタ・パタパタするのが残念。もっと弾むドラムなら更に良かったと思う。名盤には変わりはないのですが・・・4.All Bluesでの後半のドラムソロは凄い。左右へビュンビュンスティックが動き回ります。