7/10にL側のタイムアライメントをインパルス応答で採りましたので、今回は念の為R(右)側も採ってみました。

■1)実験風景

R側は、黒く塗る前ですので、木目です

この写真では、最終的に決めた30cm奥にPE-20を置いていて、後ろに落ちそうなのでHDDを2個PE-20の上手前に重石の目的で置いています。マイクは50cmの距離で、PE-20と2420の中間の高さ84cmにセットしています。

■2)実験結果 タイムアライメント (PE-20:800Hz以下、2420:800Hz以上、3131Aネットワーク使用)

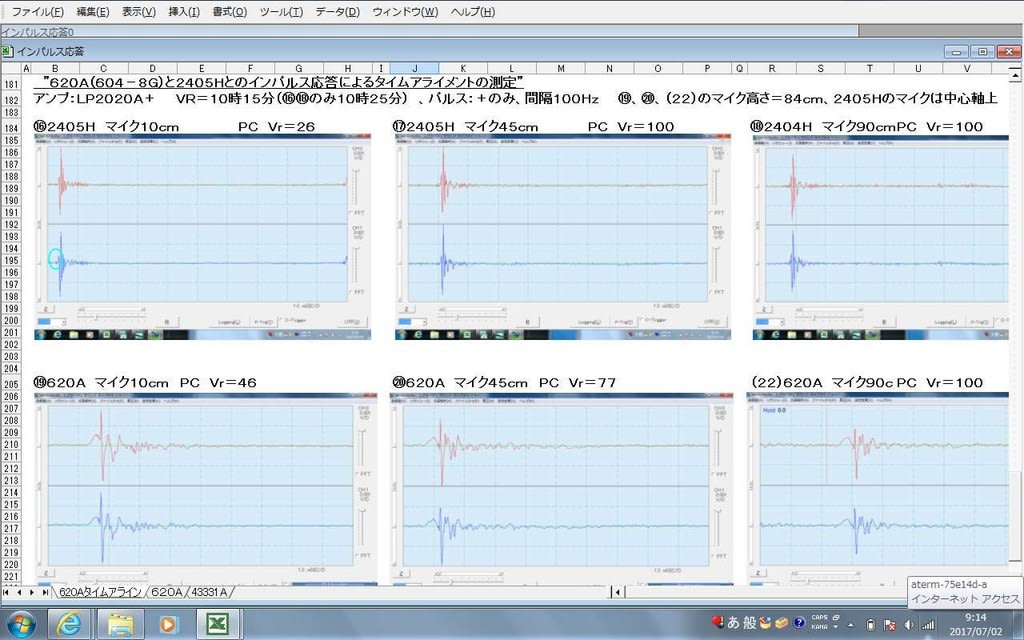

結果は、以下。尚、今回は、実験前にPE-20の+側SP端子に電池の+を付けて、コーン紙が前に出ることを確認しています。

7/10のL側のデータと同じデータになっています。水色の❍で囲んだPE-20のー波が奥にPE-20を持って行くに従い、2420の鋭いパルスに近づいています。

次は、もっと奥に持って行った時のデータです。

これも、7/10のL側と瓜二つのデータです。⑤の30cm奥のデータが、PE-20のー波が、2420のパルスと完全に重なっています。⑤と2420単体の⑧がほぼ同じ波形になっており、アライメントが採れている事が判ります。また、⑦のPE-20単体の波形は、3ms位続いている事が判りますが、これもL側と同じ波形です。

■3)実験結果 FFT波形

これは以下です。比較するのは⑨⑪では赤線(ピークホールド値)ですが、瞬時値の緑線もピーク近くを採っていますので比較できます。

⑨は、インパルス応答でのタイムアライメントの最適距離=30cmでのFFT波形です。⑪が620Aの同じFFT波形ですが、こちらの方が、100Hz以下、1KHzと20KHz付近が高くなっています。100Hz以下は、2231Aを付ければ、同じになりますが、1KHzと20KHzは620Aの音色を決めている部分です。現在は、この音が気に入っています。また、⑩がPE-20+2420の正弦波スイープのFFT波形(マイク距離50cm)、⑫が620Aの正弦波スイープのFFT波形(マイク距離10cm)です。⑩(マイク距離は50cm)は低域は、2231Aを追加すればほぼ同じになりますが、ダンピングが同じかは、聴いてみないと判りません。また、20KHz付近は、正弦波スイープのF特では、⑫の620Aの方が、落ちているように見えますが、インパルス応答の⑪と⑨の比較では、⑪の620Aの方が高いです。パルス的な応答を重視したら、実際は、正弦波スイープで高域が高い2420より、パルス応答の高域が高い620Aの方が優秀と言えると思います。

■4)まとめ

今回の結果を纏めると、

月日 方法 L/R 最適位置

5/1 トーンバースト法 L 29cm(PE-20の接続が内部で逆になっていたので結果的には逆相接続)

5/22 トーンバースト法 R 6cm(同相接続になっていたと思う。)

5/31 トーンバースト法 L 4cm(同相接続になっていたと思う。)

7/10 インパルス応答法 L 30cm(PE-20の接続を逆相に変更)

7/13 インパルス応答法 R 30cm(PE-20の接続を逆相に変更)

今後、時間があれば、2420+PE-20に、チャンデバでLPF(クロスは、100~130Hzで、PE-20+2420は垂れ流し)を掛けた2231Aを加えて、聴いてみたいです。620A+2405Hとどう違う音が出るのか、ベースの弾む感じはどう違うか、等興味があります。しかし、今の620A+2405Hが気に入りすぎており、今の定在波が出ないことが確認できているベストポジションを4331Aに譲らなければならないということがあるのでやる気になるかどうかは?です。

■1)実験風景

R側は、黒く塗る前ですので、木目です

この写真では、最終的に決めた30cm奥にPE-20を置いていて、後ろに落ちそうなのでHDDを2個PE-20の上手前に重石の目的で置いています。マイクは50cmの距離で、PE-20と2420の中間の高さ84cmにセットしています。

■2)実験結果 タイムアライメント (PE-20:800Hz以下、2420:800Hz以上、3131Aネットワーク使用)

結果は、以下。尚、今回は、実験前にPE-20の+側SP端子に電池の+を付けて、コーン紙が前に出ることを確認しています。

7/10のL側のデータと同じデータになっています。水色の❍で囲んだPE-20のー波が奥にPE-20を持って行くに従い、2420の鋭いパルスに近づいています。

次は、もっと奥に持って行った時のデータです。

これも、7/10のL側と瓜二つのデータです。⑤の30cm奥のデータが、PE-20のー波が、2420のパルスと完全に重なっています。⑤と2420単体の⑧がほぼ同じ波形になっており、アライメントが採れている事が判ります。また、⑦のPE-20単体の波形は、3ms位続いている事が判りますが、これもL側と同じ波形です。

■3)実験結果 FFT波形

これは以下です。比較するのは⑨⑪では赤線(ピークホールド値)ですが、瞬時値の緑線もピーク近くを採っていますので比較できます。

⑨は、インパルス応答でのタイムアライメントの最適距離=30cmでのFFT波形です。⑪が620Aの同じFFT波形ですが、こちらの方が、100Hz以下、1KHzと20KHz付近が高くなっています。100Hz以下は、2231Aを付ければ、同じになりますが、1KHzと20KHzは620Aの音色を決めている部分です。現在は、この音が気に入っています。また、⑩がPE-20+2420の正弦波スイープのFFT波形(マイク距離50cm)、⑫が620Aの正弦波スイープのFFT波形(マイク距離10cm)です。⑩(マイク距離は50cm)は低域は、2231Aを追加すればほぼ同じになりますが、ダンピングが同じかは、聴いてみないと判りません。また、20KHz付近は、正弦波スイープのF特では、⑫の620Aの方が、落ちているように見えますが、インパルス応答の⑪と⑨の比較では、⑪の620Aの方が高いです。パルス的な応答を重視したら、実際は、正弦波スイープで高域が高い2420より、パルス応答の高域が高い620Aの方が優秀と言えると思います。

■4)まとめ

今回の結果を纏めると、

月日 方法 L/R 最適位置

5/1 トーンバースト法 L 29cm(PE-20の接続が内部で逆になっていたので結果的には逆相接続)

5/22 トーンバースト法 R 6cm(同相接続になっていたと思う。)

5/31 トーンバースト法 L 4cm(同相接続になっていたと思う。)

7/10 インパルス応答法 L 30cm(PE-20の接続を逆相に変更)

7/13 インパルス応答法 R 30cm(PE-20の接続を逆相に変更)

今後、時間があれば、2420+PE-20に、チャンデバでLPF(クロスは、100~130Hzで、PE-20+2420は垂れ流し)を掛けた2231Aを加えて、聴いてみたいです。620A+2405Hとどう違う音が出るのか、ベースの弾む感じはどう違うか、等興味があります。しかし、今の620A+2405Hが気に入りすぎており、今の定在波が出ないことが確認できているベストポジションを4331Aに譲らなければならないということがあるのでやる気になるかどうかは?です。