前回は、オール・アルニコ化を目的にヤフオクで落札した2405を軽く評価してみたのですが、今回タイムアライメント評価をして設置条件を決めました。

2018.8.15追記 タイムアライメントについては、最終的には、マイクを聴取位置に変えて測定するのが正しいことが判った。これは、2018.6/15アップで説明しています。

■1)測定風景

以下は、バッフル面に合わして置いたところ。

2405は、高さ5cmの一合枡の上に置いています。22cm位奥がタイムアライメントが合いますが、以下のような位置です。

三脚は、620Aから86cm離しています。

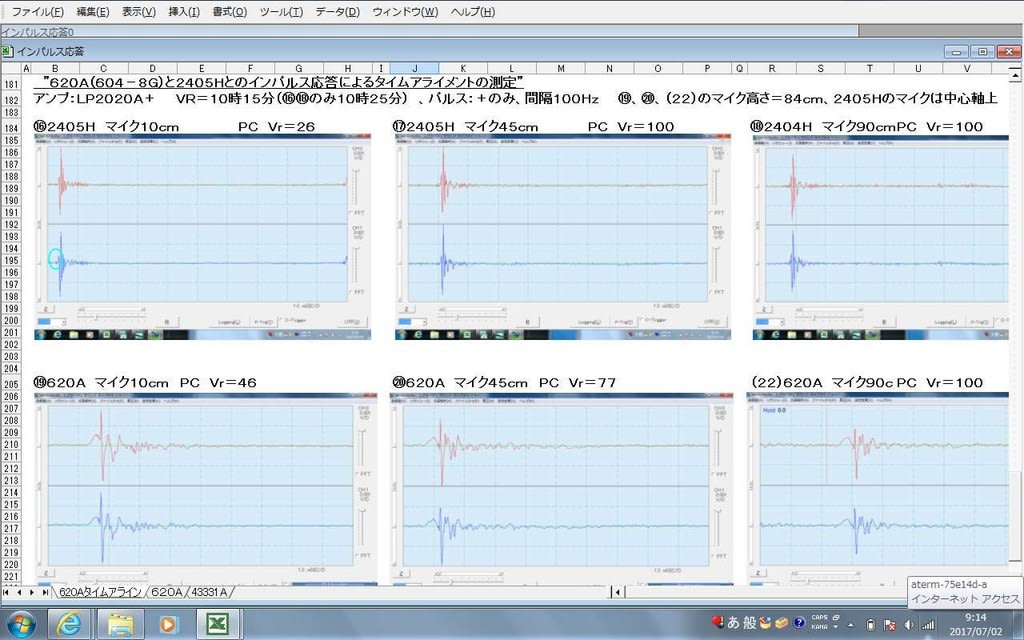

■2)マイク位置の決定 ~測定は、インパルス応答のオシロ波形で測定~

同軸ではないのでマイク位置を決めのは難しいです。基本は、両方のユニットの波形が同じ位で且つ鋭い波形が出る位置がベストですのでオシロでそういう波形の出る距離・高さのマイク位置を決めました。2つのユニットの高さが違うので、マイクを近付けると角度の効果が強くなり波形が鈍る。逆に遠ざけると角度効果は減りますがインパルスはエネルギーが小さいので波形が小さくなる。それらをバランスできる距離と高さの落とし所を見つけるのが難しい。最終的なマイク距離・高さは、以下のグラフの最初に記載しました。

■3)測定結果1 ~R側の620Aへの個体Aのタイムアライメント~

先ずは、620Aのバッフル面に2405を設置してワザとパルスを分離してそのディレータイムから奥に引っ込める距離を計算するようにしました。これは以下です。2405Hと同じく正相接続で行った。これで1st+パルスを得た。

①が2405をバッフル面に置いた時で、水色の〇が2405の1st+パルスで、赤色の〇が604-8Gの1st+パルスで時間差は、オシロから0.657msで距離に換算すると22.3cmです。計算上は、22.3cm奥に2405を設置すればいいことになります。②から⑤まで2405の設置位置を変えていきましたが、②が22.0cmで、3mmづつ増やしました。結果的に1stパルスの一番高いのは、赤字の④22.6cm奥の位置でしたが、③の波高値も同じですので22.5cmを設定値とします。計算との差は2mmです。⑥は、④の2405位置でのFFTです。マイク位置が近いので、6KHzから落ちていますが、これは聴取位置では無くなります。20Hzの低下も同様。

■4)測定結果2 ~R側の620Aへの個体Bのタイムアライメント~

これも以下です。

⑦から2405の1st+パルスで時間差は、オシロから0.657msで距離に換算すると22.3cmです。計算上は、22.3cm奥に2405を設置すればいいことになります。⑧から⑪まで2405の設置位置を変えていきましたが、⑧が22.0cmで、3mmづつ増やしました。結果的に1stパルスの一番高いのは、赤字の⑨22.3cm奥の位置でした。今回は計算通りです。⑫は、⑨の2405位置でのFFTです。マイク位置が近いので、6KHzから落ちていますが、これは聴取位置では無くなります。20Hzの低下も同様。

■5)測定結果3 ~L側の620Aへの個体Aのタイムアライメント~

これも以下です。

①から2405の1st+パルスで時間差は、オシロから0.652msで距離に換算すると22.2cmです。結果的に1stパルスの一番高いのは、赤字の④22.0cm奥の位置でした。計算との差は2mmです。⑥は、④の2405位置でのFFTです。これも上と同様。

■6)測定結果4 ~L側の620Aへの個体Bのタイムアライメント~

これも以下です。

⑦から2405の1st+パルスで時間差は、オシロから0.638msで距離に換算すると21.7cmです。⑧から⑪まで2405の設置位置を変えていきました。結果的に1stパルスの一番高いのは、赤字の⑨21.7cm奥の位置でした。今回は計算通りです。⑫は、⑨の2405位置でのFFTです。これも上と同様。

■7)最適組み合わせの決定

個体Aと個体Bでは、個体Bの方が、左右共にパルスのP-P高さが大きいし、FFTでも20KHzの落ちが無いので高域が伸びていると思います。上記4条件の内、測定条件1と4を選ぶか、測定条件2と3を選ぶかは次回お話します。

2018.8.15追記 タイムアライメントについては、最終的には、マイクを聴取位置に変えて測定するのが正しいことが判った。これは、2018.6/15アップで説明しています。

■1)測定風景

以下は、バッフル面に合わして置いたところ。

2405は、高さ5cmの一合枡の上に置いています。22cm位奥がタイムアライメントが合いますが、以下のような位置です。

三脚は、620Aから86cm離しています。

■2)マイク位置の決定 ~測定は、インパルス応答のオシロ波形で測定~

同軸ではないのでマイク位置を決めのは難しいです。基本は、両方のユニットの波形が同じ位で且つ鋭い波形が出る位置がベストですのでオシロでそういう波形の出る距離・高さのマイク位置を決めました。2つのユニットの高さが違うので、マイクを近付けると角度の効果が強くなり波形が鈍る。逆に遠ざけると角度効果は減りますがインパルスはエネルギーが小さいので波形が小さくなる。それらをバランスできる距離と高さの落とし所を見つけるのが難しい。最終的なマイク距離・高さは、以下のグラフの最初に記載しました。

■3)測定結果1 ~R側の620Aへの個体Aのタイムアライメント~

先ずは、620Aのバッフル面に2405を設置してワザとパルスを分離してそのディレータイムから奥に引っ込める距離を計算するようにしました。これは以下です。2405Hと同じく正相接続で行った。これで1st+パルスを得た。

①が2405をバッフル面に置いた時で、水色の〇が2405の1st+パルスで、赤色の〇が604-8Gの1st+パルスで時間差は、オシロから0.657msで距離に換算すると22.3cmです。計算上は、22.3cm奥に2405を設置すればいいことになります。②から⑤まで2405の設置位置を変えていきましたが、②が22.0cmで、3mmづつ増やしました。結果的に1stパルスの一番高いのは、赤字の④22.6cm奥の位置でしたが、③の波高値も同じですので22.5cmを設定値とします。計算との差は2mmです。⑥は、④の2405位置でのFFTです。マイク位置が近いので、6KHzから落ちていますが、これは聴取位置では無くなります。20Hzの低下も同様。

■4)測定結果2 ~R側の620Aへの個体Bのタイムアライメント~

これも以下です。

⑦から2405の1st+パルスで時間差は、オシロから0.657msで距離に換算すると22.3cmです。計算上は、22.3cm奥に2405を設置すればいいことになります。⑧から⑪まで2405の設置位置を変えていきましたが、⑧が22.0cmで、3mmづつ増やしました。結果的に1stパルスの一番高いのは、赤字の⑨22.3cm奥の位置でした。今回は計算通りです。⑫は、⑨の2405位置でのFFTです。マイク位置が近いので、6KHzから落ちていますが、これは聴取位置では無くなります。20Hzの低下も同様。

■5)測定結果3 ~L側の620Aへの個体Aのタイムアライメント~

これも以下です。

①から2405の1st+パルスで時間差は、オシロから0.652msで距離に換算すると22.2cmです。結果的に1stパルスの一番高いのは、赤字の④22.0cm奥の位置でした。計算との差は2mmです。⑥は、④の2405位置でのFFTです。これも上と同様。

■6)測定結果4 ~L側の620Aへの個体Bのタイムアライメント~

これも以下です。

⑦から2405の1st+パルスで時間差は、オシロから0.638msで距離に換算すると21.7cmです。⑧から⑪まで2405の設置位置を変えていきました。結果的に1stパルスの一番高いのは、赤字の⑨21.7cm奥の位置でした。今回は計算通りです。⑫は、⑨の2405位置でのFFTです。これも上と同様。

■7)最適組み合わせの決定

個体Aと個体Bでは、個体Bの方が、左右共にパルスのP-P高さが大きいし、FFTでも20KHzの落ちが無いので高域が伸びていると思います。上記4条件の内、測定条件1と4を選ぶか、測定条件2と3を選ぶかは次回お話します。