私がミラーレスカメラを使い始めた頃、そんなに人気のあるカメラではなかったように感じました。

パナソニックのミラーレスカメラは、確か「女流カメラ」のキャッチフレーズで売り出したと記憶していますが、女性の人気は上がらなかったように思えます。

でも最近は、ミラーレスカメラを持って撮影する人を多く見かけるようになりました。

色々なメーカーからミラーレスカメラが発売された上に、SNSへ画像をアップするのが流行って、スマホよりも自由度が高く、高品質の写真撮影できると認識されたからのようです。

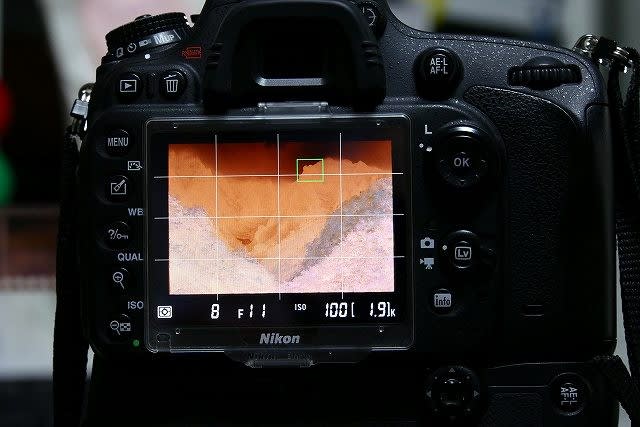

先日、塔のへつりで見かけた外国の女性が、デジタル一眼レフカメラを背面液晶だけを使って撮影していました。

なぜ液晶画面ばかり使うのか、多分液晶画面に表示された画像がそのまま撮影できるからだと思います。

デジタル一眼レフカメラの光学ファインダーを使って撮影した場合、ファインダーで見えたのと、実際に撮影された画像には乖離があります。

もちろんフィルム時代にも同じ乖離があったはずですが、プロやハイアマチュアは露出計の数値を読んで(人間露出計?)、露出補正を行って実際に撮影される画像をコントロールしていたと聞きました。

慣れの問題なのでしょうが、これって結構ハードルが高いスキルだと思います。

私は、デジタル一眼レフカメラで撮影し始めた時、結局は撮影された画像を液晶画面でチェックして、露出補正することを覚えてしまって、ついに人間露出計のスキルは身につきませんでした。

でも、ミラーレスカメラ(デジタル一眼レフカメラのライブビュー撮影も含みますが)の場合は、露出補正や画作りの調整結果が電子ファインダーや背面液晶画面に再現されて表示されるので、基本的にそのままシャッターを押せばOKですから、敷居が低いですよね。

これが、スマホからミラーレスカメラへグレードアップする流れの原因だと感じます。

しかも、最近はデジタル一眼レフカメラの牙城だった動き物を撮影するプロもミラーレスカメラを使うようになったと聞きました。

NHKのBSで放映されている「中井精也のてつたび」で、中井さんが使っているカメラは、以前はニコンとソニーを交互に使用していたように記憶しています。

最近の同番組をみると、ソニーのミラーレスカメラばかりを使っています。

(※単に、ニコンとのスポーンサー契約が切れただけかもしれませんが)

そんなこともあって、ソニーが発売したフルサイズのミラーレスカメラが、キヤノンとニコンのデジタル一眼レフカメラのマーケットを随分侵食していると聞きました。

そのようなデジタル一眼レフカメラマーケットの変化もあって、最近一眼レフカメラの二大メーカであるキヤノンとニコンから、フルサイズのミラーレスカメラが相次いで発売されました。

今回ニコンは、フィルム一眼レフカメラの発売当初から使い続けてきた交換レンズのマウント規格であるFマウントをついに諦めて、Zマウントという新しいマウント規格を引っさげて勝負に出てきました。

マウント規格を変更するということは、今までニコンが発売していたFマウント用の交換レンズは、基本的に使えないことになります、それだけ危機感を持っていたのでしょうね。

もっとも、FマウントとZマウントの変換アダプタを同時に発売したので、Fマウントレンズは取りあえず新ミラーレスカメラ使えます。

ただ、ニコンの交換レンズは最終的にZマウントのレンズに収斂して行くはずですから、、ニコンのカケが成功すれば膨大な交換レンズの買い替え需要が発生するはずです。

でも、自分の持っているレンズ資産を捨てることができれば(あるいは無ければ)、どのメーカーも選択肢に入ります。

客観的にみて、全く新規にフルサイズミラーレスカメラを購入するならば、ソニーということになるかなと思います。

理由は、ミラーレスカメラの性能をアップし続けて安定していること、そして交換レンズが揃っていることです、先にマーケットを立ち上げた一日の長があると感じます。

先日、ヨドバシカメラへ行って、ニコンのミラーレスカメラのカタログを仕入れてきました。

カタログ上から推察すると、Zシリーズ+マウント変換アダプタ+Fマウントレンズの組み合わせでは、重量部分ではミラーレスカメラの恩恵はそんなに受けないみたいです。

でも、普段DMC-G7を使っていて、電子ファインダー(あるいは背面液晶画面)で実際に撮影できるであろう画像しながらシャッターを切れる有り難みは凄く感じています。

私の場合、Fマウントのレンズ資産を諦め切れない事情もあるので、結局フルサイズのミラーレスカメラが欲しければ、ニコンしか選択肢がない状態です。

実機は未発売なので触ることができないし、一番の問題である予算の目処が全く立っていないのですが、買うべきか、買わざるべきかという心境です。

まあ、こうやって悩んでいるときが、一番楽しい時間でもあるのですが.......