青木家の長男富太郎も紆余曲折はあったが、原善三郎の養子「屋寿子」と目出度く婿養子縁組により入籍結婚し、二代目、原富太郎として、家業の生糸貿易の見習いとなって歩み始めたが、僅か10年も経たない時に義父善三郎が逝去し、この鴻業の継続の大責任は、双肩に降りかかってきた。

それまで、小規模小計画に甘んじていた引き替えに、突如として商法規則による合名会社の組織として、自ら代表社員となり経営の主宰者として陣頭に立ち、会社の根本的基礎の強固を図るため、老巧者を退かしめて新進気鋭の少壮有為の店員をして、従来の習慣による多くの人員を淘汰整理し、進んで傑出有能な人材を傘下に招致して、同時に経営の方針の積極的改善を図り、適材適所の任用を遺憾なく完成したものである。退く者には、決して露頭に迷うような扱いはせず後々の生活の保証を与えて人情を通わす一面があった。

このように、若主人の英断に敬服して心から鑽仰の念を深め、結束して立ち上がった。ここに一同固い決心を以て新主人に対する誓約書を作成し、二心なきを誓うと共に店員の間を透して一致団結、家業の礎石を微動だしない意志の標示を行った。

原商店が合名会社となり更に輸出部を新設し、開港以来出没転へん極まりなき横浜生糸売り込み問屋業者間に在って異彩である。

輸出業は相当困難で、開港以来、外国の貿易業者は30有余もあるが、日本の貿易会社は雨後の目の様に、始めては衰退するものや休業に追い込まれるものなど、三井物産会社であっても海外に56余の支店出張所を擁して唯一の大会社でも生糸貿易は少なからぬ苦汁をなめさせられて、明治13年開始して後に閉止し、明治29年に至って再会せるが、生糸の景気不良なる時は、他の商品の取引で補たり、為替の変化に応じて輸出入を利用する臨機応変の活路を選んでいた。

三渓こと富太郎は、合名会社として海外との貿易を行うには、その国の事情をきめ細かく調査を行い確信の上に立って始めるために、それ相当の人材を招聘する必要があった。先ずは、当時の横浜生糸検査次長たる検査部長を顧問として、招聘したのは、彼は、富岡製糸所に入り仏人教師ブリューナに就いて製糸法を学び、後に、農商務省技師となって我が製糸技術の普及改良に貢献した権者であったからです。

このように、精鋭を国内に限らず取引先の海外においても同様に、次々と招聘して、他国の事情を調査すると同時に、当該者を駐在員や代理店の責任者として、適材適所の人用を以て推進した。初め、三渓富太郎が先ず目を付けのは印度の豪商ピー・ゼー・タータであった。同商会の支配人サクラット・パラは神戸の同商店を主宰して、主に絹物の輸出に従事していたので、有望なる対米貿易に着手するには、これと結んで欧米への絹物及び生絲輸出に踏み出して、ここを根拠として、仏国は勿論伊国瑞西、英国その他欧州諸国との貿易通路を開拓した。

この時、三渓の率いる合名会社の社員のミステークに依って、7万円の損を出したと云うので、三渓は、ポケットマネーで支払うから店に対して損を掛けないようと手紙を書いた。タータは非常に関心した。普通なら3万5千円出さなければならぬが助かったのでした。しかし、この反対もあり、原本店の知らないことで百万円の損金を出し、タータの紐育の支配人が許可を得ないでやった仕事で損をしたのだから、それはタータの方で持つべきと米国の支店内のやり取りがあり、結果的に原の率いる合名会社は、五十万円を払わずに済むと云う、原の非凡なところであり、危険は絶えず学んでいるが、これが外国貿易の状態であった。

また、露国の絹の消費は欧州の各国に比市し多くはないが将来増進すべき趨勢であり、その多くは仏独国より輸入されていたが、露国の政府は自国の絹業の保護を図っていたため、仏独は、東洋の市場より仕入れそれを露国に輸出していた。これの調査結果を聞いた原は、露国のシベリア鉄道が開通するのを見据え、露国の製糸の未熟さや日本からの輸出に要する経費など洞察力は勝り、率先して露国へ向け新販路を開拓すべく画策して、真っ先に、当時学窓を出たばかりの法学士を採用し、詳細な調査を行い直ぐに開店したのである。このように、一度信じられると任せ切りで何も干渉しなかった。

一方、国内においても外輸出の増加にともない全国的に新設拡張せる製糸家の多数に交渉し、単に商品の受荷、販売の委託業務に止まらず、積極的に生産者に対し原繭購入の前資金までも融通する状態であるから、一歩進めて製糸家に対する技術的指導の如き特殊の努力を払っていった。

三渓富太郎は、遂に、全国製糸場屈指の大工場、富岡製糸所、名古屋、三重両製糸所、宇都宮の大嶋製糸場を経営し三渓富太郎の生涯における一大成功と謂わなければならない。また、本邦養蚕業上の発達に貢献させる有形無形の事実はここに改めて云うまでもない。

由緒深き富岡製糸場に関して一言概要を述べると、同製紙場は、明治3年2月政府が我が輸出生糸伊仏産品は勿論支那生糸よりも劣って価格も低廉であるから、これを如何に改良進歩の域に達すべきかに苦心し、時の大蔵太輔、大隈重信、同小輔伊藤博文は租税正渋澤栄一に諮詢(しじゅん)し種々画策し在来の如き手挽座繰の家門工業的小規模粗雑の方法を一新伊仏の如く大規模の器機製糸場を起こすに在りとし、伊藤小輔、渋沢租税正は勅を奉じて、その実現に邁進し、当時東京築地に在る仏人ヘツシエ・リ・アンタルやカイセンハイメルに就いて塾談して、仏人技師ポール・ブリューナを斡旋してくれたので、この者を傭兵することとなり、併せて、仏国よりそれぞれの技師医師6人女工人と共に雇い入れ、仏国より製糸機械一式を購入し上州冨岡に洋式製糸工場を国の施設として明治5年10月4日開業の運びとなった。

その後、富岡製糸場は、仏人技師ポール・ブリューナの契約雇用期間が到来し、日本人が技術の一切を掌ったが採算が取れず損出続き遂に、明治26年9月10日民間に払い下げることになり、十二万千四百六十円を以て三井家に落札となり、これが、三井家沢入益田孝男と原富太郎との腹芸は容易に他の追隋を許さない千両役者の舞台面であったとも考えられる。

しかし、三渓富太郎は営利を離れての蚕糸業の指導、欧州大戦後の恐慌と七十四銀行破綻の救済、関東大震災後の復興、横浜・東京の二港主義の対決、大横浜建設の理想などなど、その貢献や事案に対する提案等行い横浜市と係わり相当なものであった。更に、絵画、茶道、和歌など芸実家に対する支援も相当で有ったと記述されていました。

(誓約書の内容)

さて、三渓こと原富三郎の年譜を掲げてます。

明治元年1868年岐阜県稲郡佐波村青木家久衛長男として誕生

明治 5年1872年近所の東光寺、観音寺寺子屋に通う(明治6年まで)

明治 7年1874年佐波村の小学校に入学

明治11年1878年叔父に絵を学ぶため母の実家神戸に週1度通う

日置江村の三余塾に入り青木東三に日本及び中国の歴史を学ぶ

明治15年1882年父久衛に薄茶を教わり翌日客の接待に茶をたてる

明治16年1883年三余私塾に再入学する

明治17年1884年知人をたよって京都に出、草場船山に経済詩文を学ぶ

明治18年1885年東京専門学校(早稲田大学の前身)にて大隈重信の下で政治法律を

学ぶ

明治21年1887年原善三郎の長女の子「屋寿子」は善三郎の養女となる

跡見花蹊女史を紹介され、東京跡見女学校の漢学と歴史の助教師となる

明治24年1891年原善三郎養女屋寿子と結婚

明治25年1892年原家へ養子入籍

長男善一郎生まれる

明治27年1894年長女春子生まれる

明治29年1896年二男良三郎生まれる

明治32年1899年原善三郎永眠

明治33年1900年原商店の組織を改め原合名会社と為しその代表社員となる

二女照子生まれる

善三郎の母武州渡瀬で永眠

明治34年1900年生糸の輸出に着手 原輸出店を独立させる

明治35年1902年第二銀行頭取となる

ロシアに初めて玉糸を輸出し、対露生糸貿易を起こす

三井家所管富岡製糸所他三製糸場を原合名会社に譲り受ける

先代善三郎の購入した土地に買い足し、三渓園の周辺地区の開発と共に

田畑や湿地を埋三渓園の造営に大きく着手する

明治36年1903年仏画(孔雀明王像)などこの頃から収集に熱中する

荒井寛方ら原三渓から支援を受ける

明治37年1904年日露国交断絶 宣戦布告

明治38年1905年日露講和条約調印

明治39年1906年戦役の功により勲四等に叙し瑞宝章を授けられる

三渓園外苑を開園し、無料で開園

明治43年1910年養蚕生産調査会委員に任命される

明治44年1911年下村観山外3名(安田、今村、小林)の支援を始める

故原善三郎大日本蚕糸会より功績金賞授与される

明治45年1912年青木久衛永眠

大正 2年1913年所蔵品の美術展覧会を行う

長女春子西郷健雄と結婚

大正 4年1915年帝国蚕糸株式会社社長となる

大正 5年1916年帝国経済調査会会員に任命される

大正 6年1917年臨春閣の移築が完了

二女照子、原太三郎と結婚

大正 7年1918年長女春子に長女誕生

大正 9年1920年株式会社三井銀行取締役に就任

第二回帝国蚕糸株式会社専務となる

白雲邸を建て、夫人と二人の住まいとする

大正10年1921年大日本蚕糸会理事に選任される

株式会社南和公司を設立

大正11年1922年大日本蚕糸会より第一種功績章授与される

大正12年1923年三渓園内苑の完成・大師会茶会を開く

横浜蚕糸貿易復興会創立、会長に推薦される

横浜市復興会会長に推薦される

横浜大震災、焼失生糸5万3千個に及ぶ

大正13年1924年復興局特別都市計画委員に任命される

復旧を終えた三渓園外苑再開園する

大正14年1925年大日本蚕糸会顧問に推薦される

横浜市信用組合長に推薦される

大正15年1926年横浜臨時港湾委員会委員に任ぜられる

昭和 2年1927年蚕糸委員会委員に任命される

震災後五ケ年バラック建に在り、原合名会社は旧敷地に新築落成移転

昭和 3年1928年長男善一郎トルコ名誉領事に任ぜられる

昭和 6年1931年長男善一郎横浜蚕糸貿易商同業組合副組合長に選ばれる

横浜蚕糸貿易商同業組合は法律により、横浜生糸問屋業組合となる

昭和 7年1932年横浜生糸問屋業組合副組合長に選挙される

上海事変起きる

昭和 9年1934年復興記念横浜大博覧会評議員を委嘱される

昭和11年1936年原合名会社上海支店を開設

昭和10年1927年人絹糸布をも輸出を始める

昭和12年1937年長男善一郎横浜商工会議所副会頭となる

長男善一郎没す(享年46歳)

昭和13年1938年青木家母永眠(享年93歳)

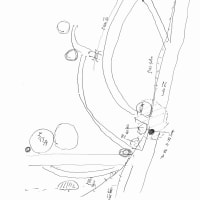

(三渓園の見取り図)

(外苑と内苑の建物 外苑に移築物が集中しています)

それまで、小規模小計画に甘んじていた引き替えに、突如として商法規則による合名会社の組織として、自ら代表社員となり経営の主宰者として陣頭に立ち、会社の根本的基礎の強固を図るため、老巧者を退かしめて新進気鋭の少壮有為の店員をして、従来の習慣による多くの人員を淘汰整理し、進んで傑出有能な人材を傘下に招致して、同時に経営の方針の積極的改善を図り、適材適所の任用を遺憾なく完成したものである。退く者には、決して露頭に迷うような扱いはせず後々の生活の保証を与えて人情を通わす一面があった。

このように、若主人の英断に敬服して心から鑽仰の念を深め、結束して立ち上がった。ここに一同固い決心を以て新主人に対する誓約書を作成し、二心なきを誓うと共に店員の間を透して一致団結、家業の礎石を微動だしない意志の標示を行った。

原商店が合名会社となり更に輸出部を新設し、開港以来出没転へん極まりなき横浜生糸売り込み問屋業者間に在って異彩である。

輸出業は相当困難で、開港以来、外国の貿易業者は30有余もあるが、日本の貿易会社は雨後の目の様に、始めては衰退するものや休業に追い込まれるものなど、三井物産会社であっても海外に56余の支店出張所を擁して唯一の大会社でも生糸貿易は少なからぬ苦汁をなめさせられて、明治13年開始して後に閉止し、明治29年に至って再会せるが、生糸の景気不良なる時は、他の商品の取引で補たり、為替の変化に応じて輸出入を利用する臨機応変の活路を選んでいた。

三渓こと富太郎は、合名会社として海外との貿易を行うには、その国の事情をきめ細かく調査を行い確信の上に立って始めるために、それ相当の人材を招聘する必要があった。先ずは、当時の横浜生糸検査次長たる検査部長を顧問として、招聘したのは、彼は、富岡製糸所に入り仏人教師ブリューナに就いて製糸法を学び、後に、農商務省技師となって我が製糸技術の普及改良に貢献した権者であったからです。

このように、精鋭を国内に限らず取引先の海外においても同様に、次々と招聘して、他国の事情を調査すると同時に、当該者を駐在員や代理店の責任者として、適材適所の人用を以て推進した。初め、三渓富太郎が先ず目を付けのは印度の豪商ピー・ゼー・タータであった。同商会の支配人サクラット・パラは神戸の同商店を主宰して、主に絹物の輸出に従事していたので、有望なる対米貿易に着手するには、これと結んで欧米への絹物及び生絲輸出に踏み出して、ここを根拠として、仏国は勿論伊国瑞西、英国その他欧州諸国との貿易通路を開拓した。

この時、三渓の率いる合名会社の社員のミステークに依って、7万円の損を出したと云うので、三渓は、ポケットマネーで支払うから店に対して損を掛けないようと手紙を書いた。タータは非常に関心した。普通なら3万5千円出さなければならぬが助かったのでした。しかし、この反対もあり、原本店の知らないことで百万円の損金を出し、タータの紐育の支配人が許可を得ないでやった仕事で損をしたのだから、それはタータの方で持つべきと米国の支店内のやり取りがあり、結果的に原の率いる合名会社は、五十万円を払わずに済むと云う、原の非凡なところであり、危険は絶えず学んでいるが、これが外国貿易の状態であった。

また、露国の絹の消費は欧州の各国に比市し多くはないが将来増進すべき趨勢であり、その多くは仏独国より輸入されていたが、露国の政府は自国の絹業の保護を図っていたため、仏独は、東洋の市場より仕入れそれを露国に輸出していた。これの調査結果を聞いた原は、露国のシベリア鉄道が開通するのを見据え、露国の製糸の未熟さや日本からの輸出に要する経費など洞察力は勝り、率先して露国へ向け新販路を開拓すべく画策して、真っ先に、当時学窓を出たばかりの法学士を採用し、詳細な調査を行い直ぐに開店したのである。このように、一度信じられると任せ切りで何も干渉しなかった。

一方、国内においても外輸出の増加にともない全国的に新設拡張せる製糸家の多数に交渉し、単に商品の受荷、販売の委託業務に止まらず、積極的に生産者に対し原繭購入の前資金までも融通する状態であるから、一歩進めて製糸家に対する技術的指導の如き特殊の努力を払っていった。

三渓富太郎は、遂に、全国製糸場屈指の大工場、富岡製糸所、名古屋、三重両製糸所、宇都宮の大嶋製糸場を経営し三渓富太郎の生涯における一大成功と謂わなければならない。また、本邦養蚕業上の発達に貢献させる有形無形の事実はここに改めて云うまでもない。

由緒深き富岡製糸場に関して一言概要を述べると、同製紙場は、明治3年2月政府が我が輸出生糸伊仏産品は勿論支那生糸よりも劣って価格も低廉であるから、これを如何に改良進歩の域に達すべきかに苦心し、時の大蔵太輔、大隈重信、同小輔伊藤博文は租税正渋澤栄一に諮詢(しじゅん)し種々画策し在来の如き手挽座繰の家門工業的小規模粗雑の方法を一新伊仏の如く大規模の器機製糸場を起こすに在りとし、伊藤小輔、渋沢租税正は勅を奉じて、その実現に邁進し、当時東京築地に在る仏人ヘツシエ・リ・アンタルやカイセンハイメルに就いて塾談して、仏人技師ポール・ブリューナを斡旋してくれたので、この者を傭兵することとなり、併せて、仏国よりそれぞれの技師医師6人女工人と共に雇い入れ、仏国より製糸機械一式を購入し上州冨岡に洋式製糸工場を国の施設として明治5年10月4日開業の運びとなった。

その後、富岡製糸場は、仏人技師ポール・ブリューナの契約雇用期間が到来し、日本人が技術の一切を掌ったが採算が取れず損出続き遂に、明治26年9月10日民間に払い下げることになり、十二万千四百六十円を以て三井家に落札となり、これが、三井家沢入益田孝男と原富太郎との腹芸は容易に他の追隋を許さない千両役者の舞台面であったとも考えられる。

しかし、三渓富太郎は営利を離れての蚕糸業の指導、欧州大戦後の恐慌と七十四銀行破綻の救済、関東大震災後の復興、横浜・東京の二港主義の対決、大横浜建設の理想などなど、その貢献や事案に対する提案等行い横浜市と係わり相当なものであった。更に、絵画、茶道、和歌など芸実家に対する支援も相当で有ったと記述されていました。

(誓約書の内容)

さて、三渓こと原富三郎の年譜を掲げてます。

明治元年1868年岐阜県稲郡佐波村青木家久衛長男として誕生

明治 5年1872年近所の東光寺、観音寺寺子屋に通う(明治6年まで)

明治 7年1874年佐波村の小学校に入学

明治11年1878年叔父に絵を学ぶため母の実家神戸に週1度通う

日置江村の三余塾に入り青木東三に日本及び中国の歴史を学ぶ

明治15年1882年父久衛に薄茶を教わり翌日客の接待に茶をたてる

明治16年1883年三余私塾に再入学する

明治17年1884年知人をたよって京都に出、草場船山に経済詩文を学ぶ

明治18年1885年東京専門学校(早稲田大学の前身)にて大隈重信の下で政治法律を

学ぶ

明治21年1887年原善三郎の長女の子「屋寿子」は善三郎の養女となる

跡見花蹊女史を紹介され、東京跡見女学校の漢学と歴史の助教師となる

明治24年1891年原善三郎養女屋寿子と結婚

明治25年1892年原家へ養子入籍

長男善一郎生まれる

明治27年1894年長女春子生まれる

明治29年1896年二男良三郎生まれる

明治32年1899年原善三郎永眠

明治33年1900年原商店の組織を改め原合名会社と為しその代表社員となる

二女照子生まれる

善三郎の母武州渡瀬で永眠

明治34年1900年生糸の輸出に着手 原輸出店を独立させる

明治35年1902年第二銀行頭取となる

ロシアに初めて玉糸を輸出し、対露生糸貿易を起こす

三井家所管富岡製糸所他三製糸場を原合名会社に譲り受ける

先代善三郎の購入した土地に買い足し、三渓園の周辺地区の開発と共に

田畑や湿地を埋三渓園の造営に大きく着手する

明治36年1903年仏画(孔雀明王像)などこの頃から収集に熱中する

荒井寛方ら原三渓から支援を受ける

明治37年1904年日露国交断絶 宣戦布告

明治38年1905年日露講和条約調印

明治39年1906年戦役の功により勲四等に叙し瑞宝章を授けられる

三渓園外苑を開園し、無料で開園

明治43年1910年養蚕生産調査会委員に任命される

明治44年1911年下村観山外3名(安田、今村、小林)の支援を始める

故原善三郎大日本蚕糸会より功績金賞授与される

明治45年1912年青木久衛永眠

大正 2年1913年所蔵品の美術展覧会を行う

長女春子西郷健雄と結婚

大正 4年1915年帝国蚕糸株式会社社長となる

大正 5年1916年帝国経済調査会会員に任命される

大正 6年1917年臨春閣の移築が完了

二女照子、原太三郎と結婚

大正 7年1918年長女春子に長女誕生

大正 9年1920年株式会社三井銀行取締役に就任

第二回帝国蚕糸株式会社専務となる

白雲邸を建て、夫人と二人の住まいとする

大正10年1921年大日本蚕糸会理事に選任される

株式会社南和公司を設立

大正11年1922年大日本蚕糸会より第一種功績章授与される

大正12年1923年三渓園内苑の完成・大師会茶会を開く

横浜蚕糸貿易復興会創立、会長に推薦される

横浜市復興会会長に推薦される

横浜大震災、焼失生糸5万3千個に及ぶ

大正13年1924年復興局特別都市計画委員に任命される

復旧を終えた三渓園外苑再開園する

大正14年1925年大日本蚕糸会顧問に推薦される

横浜市信用組合長に推薦される

大正15年1926年横浜臨時港湾委員会委員に任ぜられる

昭和 2年1927年蚕糸委員会委員に任命される

震災後五ケ年バラック建に在り、原合名会社は旧敷地に新築落成移転

昭和 3年1928年長男善一郎トルコ名誉領事に任ぜられる

昭和 6年1931年長男善一郎横浜蚕糸貿易商同業組合副組合長に選ばれる

横浜蚕糸貿易商同業組合は法律により、横浜生糸問屋業組合となる

昭和 7年1932年横浜生糸問屋業組合副組合長に選挙される

上海事変起きる

昭和 9年1934年復興記念横浜大博覧会評議員を委嘱される

昭和11年1936年原合名会社上海支店を開設

昭和10年1927年人絹糸布をも輸出を始める

昭和12年1937年長男善一郎横浜商工会議所副会頭となる

長男善一郎没す(享年46歳)

昭和13年1938年青木家母永眠(享年93歳)

(三渓園の見取り図)

(外苑と内苑の建物 外苑に移築物が集中しています)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます